Stefano Magni è un innovation manager.

Ha legato la sua carriera professionale al mondo aziendale, ricoprendo incarichi di responsabilità all’interno di diverse organizzazioni multinazionali/PMI.

Un figlio curioso dello Humanistic Management, convinto che Humanities sia davvero parola chiave, da declinarsi in modo Pop: per farvi perno nello stanare e gestire percorsi di sensemaking ed engagement, attraverso quella “filosofia di margine” cui spesso torno nel suo impegno quotidiano tra persone e” techne”.

IL SENSEMAKING: TRA “STORIE” MITICHE E FILOSOFIA DI MARGINE

Stefano Magni

POP MANAGEMENT: APERTURA, TRANSITI E SPECCHI

Se il Pop management vive nell’istanza di apertura verso l’altro da sé[1] – come evidenzia chiaramente Marco in Prolegomeni 7 parlando di leadership – è alle terre di frontiera, ai luoghi liminali e di transito che dobbiamo puntare, per attivare quella trasversalità essenziale al Pop per contaminare e vivificare.

“Contagiando e contattando, advocando” con quella magnetica capacità che le stelle hanno di orientare nel percorso, chiamando nei “de-sider(i)a” che dicono della nostra lontananza da esse.

Accettando la sfida di uno sguardo bieco e straniante, che non rifugga dalla doppiezza e dal perturbante: sapendo quanto ambivalenza ed ambiguità – a strutturare le condizioni psichiche segnate dall’eccedenza – siano prossime pure alla meraviglia, come sia Freud che Aristotele rimarcano (come anche Lewis Carroll, Ndr).

Meraviglia che nel thaumazein greco ci sussurra di sorpresa e sbigottimento, trattenendo qualcosa dell’ordine del traumatico: parola esiziale ad ogni costruzione di senso, e specie se ci si incammini dal crinale filosofico da cui tento la via.

Zigzagando tra miti e scampoli di filosofia del digitale, ed ancorandomi qua e là a qualche radice etimologica per muoversi nei gap, negli interstizi, nei valichi, dove credo possa agire quale “gatekepeer”, seguendo Barberis2: una filosofia custode e garante di riflessioni sì sistematiche, ma sempre pronte a riconfigurarsi nella tessitura di differenti saperi e discipline che si incontrino al crocevia di quella trasformazione digitale che fa da sfondo.

Accomunati da un pensiero, un panser di stampo stigleriano che non rifugga dalle ombre – che ogni luce porta immancabilmente seco – e sondi le risonanze tra stupore e timore: indissolubili, nell’ essere posti dinnanzi a quanto non riusciamo a metabolizzare istantaneamente.

Quel resto sottratto alla conoscenza, su cui tanto pare oggi si inciampi facilmente.

Una filosofia che incarni del pensiero l’incedere e l’arrestarsi pertanto: l’indugiare con passo stralunato che è poi di Alice, sempre pronta a fare di un incontro un mondo e di una conversazione una relazione, come sottolinea sempre attentamente Marco.

Serve infatti segnare cesure e fratture, da cui esclusivamente può germinare quel pensiero che non si affretti a sciogliere la complessità nella risposta, ma che trattenga la forza delle domande.

Volgendoci con Russell anche alla stagione del pensiero greco, la cui ostinata grandezza del chiedere ancora può risuonare in quelle esiziali domande che hanno del foro la natura[2] e da cui solo scorgere quanto ampli la portata del nostro sguardo e lo porti oltre.

Un saper vedere “attraverso”, che può rievocare il mito ed Hermes, capace di scorgere quanto in potenza, come per la lira dal ventre molle della tartaruga; o simile al “vegliare” quelle terre di mezzo promiscue e liminali che ad Afrodite spetta sovraintendere e vegliare, custode dei passaggi e dei valichi. [3]

Tutte cose, guarda caso, di cui oggi frettolosamente dimentichiamo il valore, per celebrare, ed ora anche nel pensiero con tanto di inno all’AI, la semplicità frictionless dell’automazione.

Un saper scorgere che sappia quindi sfidare anche gli specchi e i loro mille enigmi, puntando al luogo dove l’immagine appare e si dilegua: nella superficie riflettente, che pare restituirci un soggetto a cercare di conoscersi proprio nei riflessi.

Se oggi quindi le immagini sono passpartout per il mondo come l’Opinion Pièce di Vanni Codeluppi ci ricorda parlando di vetrinizzazione nel risalire giustamente a Benjamin, è proprio allora specchio che dobbiamo chiedere, consci che divenga così sin metafora stessa della filosofia: quale tentativo di abbracciare la totalità, consapevoli di essere destinati a saggiarne però sempre i limiti.

Ad onore del vero, a consegnare lo specchio a questo ruolo cardine nella nostra tradizione culturale è nientemeno che Platone, che attraverso lo specchio inventa l’idea: l’Eidos, la forma ed immagine originaria, di cui le cose sono “sembianti” e di cui le immagini divengono eidola.

Un’idea che deve essere posta sotto l’egida del linguaggio, per abitare e strutturare di qui il vocabolario ontologico ed estetico dell’immagine: da mondare dall’ambiguità conoscitiva dell’ombra, e quindi dell’incertezza costitutiva.

Un percorso che, a partire dal mito fondativo della caverna platonica, va a costituire la nostra visione del mondo: dove il “vedere” gode di una posizione di supremazia nella concupiscenza oculorum che salda volontà di conoscenza e desiderio di appropriazione: come conferma il transito dall’ombra alla luce – da apaideusia a paideia appunto – che diviene nella nostra tradizione il fulcro del conoscere.

Per questo ci ritroviamo a temere del digitale quale pericolo maggiore: proprio l’asimmetria visiva cui ci espone, per quel mondo dove è lecito forse temere la secessione dei patrizi a staccarsi dalla plebe nel capitalismo di sorveglianza che bene la Zuboff dipinge[4].

DIGITALE: PROTESI ED IMMEDIAZIONE

Se la forza dello specchio sta nell’evocare il buco, la lacuna, l’interstizio e la discontinuità, facile convenire sia proprio quanto la digitalizzazione tenda a saturare, rincorrendo paradossalmente l’analogico nella catena di 0 e 1.

Una discretizzazione, una sequenzializzazione che nella stratigrafia tecnologica abilitata dalle ICT diviene oggi rivoluzionaria: tanto da fare parlare di Era iperstorica[5], se contrapposta alla preistoria delle misere tracce e alla storia figlia della scrittura.

L’era dei media digitali dell’Opinion Piece di Vanni Codeluppi, un’era di vita Onlife, di tecnologia avvolgente[6] che immedia a dismisura quel mondo, che nel segno del gaudente ottimismo, il latino ci ricorda essere appunto tale: mundus, lindo e pulito, pre-disposto ed apparecchiato dalla tecnologia, oltre che dal linguaggio ovviamente.

Sotto forma di protesi: di supporto e sostegno, a partire dal bastone a sostenere la fragilità ontologica a cui Edipo ci sentenzia nello sciogliere l’enigma della Sfinge[7].

Umani in quanto tecnici: destinati nella metis e nel fuoco, nella tecnica, a rimediare all’imbecillità[8] cui la natura altresì ci sentenzia, con buona pace dei sostenitori di Rousseau alla ricerca del buon selvaggio!

Specie atopica ed atipica, complice la scelleratezza del duo titanico “Pro-meteo/Epi-meteo”:il primo, a dispetto della presunta pre-videnza[9], a generosamente consentire al “ritardato” di turno di arrivare a bisaccia vuota dinnanzi ai nostri avi alla riffa mitica delle qualità!

Abbiamo “riparato” nell’intelligenza pratico-trasformativa, che insieme al fuoco con Atena Prometeo ci dona: relegato al tragico eterno supplizio, con tanto di fegato “spappolato” di Vasco a fare da sound track: per un sodalizio mitico POP.

Nella tecnica creiamo estensioni, macchine, automatismi di sensori ed attuatori, ed ora algoritmi ed AI generativa, che con linfa delle ICT ridisegnano ed accelerano vertiginosamente le frontiere di un progresso che la scienza ci insegna non scorra però placidamente nella forma della retta ad infinitum[10].

Con queste protesi ci organizziamo oggi in una complessa stratigrafia di sistemi multi-agente, dove il fattore umano viene “sbalzato” dal centro.

Una ferita “ontologica” a quel narcisismo che le precedenti rivoluzioni – nel macrocosmo e quindi cosmologica con Copernico, nell’unicità con la teoria dell’evoluzione di Darwin, nella padronanza in casa nostra con la psicoanalisi di Freud – avevano già scosso: colpendo le fondamenta della nostra presunta centralità e padronanza di quanto intorno ed in noi.

Una ferita che è puntura di spillo, a confronto di quanto la tecnologia nell’”avviluppare “[11] oggi prometta in termini di potenza e libertà: nell’accelerazione, nell’amplificazione, nella leggerezza eterica di una automazione che è poi a ben vedere il destino della tecnologia.

Dove la domanda di senso insiste su quale sia il ruolo ed il posto dell’uomo, in quel mondo che diviene bolla intorno a noi: a fare di ciascuno un presunto Soggetto Potentissimo, se considerato con Pierce nella misura della potenza di pervadere e risuonare delle proprie azioni.

SIAMO DEINOS

Deinos vale quale aggettivo: dalla radice dei che è la medesima del verbo δείδω, temere.

Ha valore passivo, a significare chi o quanto sia temuto, terribile: in opposizione all’aggettivo di senso attivo δειλός “colui che teme, vigliacco e codardo”[12].

Qualcosa è deinos nella potenza e nell’eccezionalità: attributi che definiscono tipicamente le divinità, al tempo stesso prodigiose, misteriose e temibili.

Si può traslare a persone, sentimenti, e financo ad oggetti che impressionano ed incutono reverenza, incarnando potenza e venerabilità: uno scudo[13], la compassione[14], l’amore[15].

Arriva poi a qualificare quanto sia straordinario ed eccezionale anche in positivo, come ad esempio l’abilità di un artista: quindi quasi antinomico alla sfera semantica del “terribile” e del tremendo” da cui origina.

A permettere alle parole, più di sovente agli aggettivi, di significare una cosa e il proprio contrario: dispiegando orizzonti la cui traduzione è creazione, sforzo di restituire qualcosa di un contesto che sfugge e misteriosamente resiste alla possibilità di essere esaurito.

Come accade per quelle espressioni che diventano “classici”: tali da essere inesauribili, come dice bene Calvino per i classici della letteratura cui splendidamente Marco ritorna giustamente.

Nel linguaggio della retorica, deinos si specializza nel senso della abilità, sovente associato con σοφός, “capace, abile nell’agire e nel creare”: per declinare un ambito nuovamente ambiguo, in quanto capacità ed inventiva possano essere usati tanto per il bene quanto per il male, per una valenza semantica quindi eticamente neutra.

Fatichiamo in italiano a coagulare in un unico termine la plusvalenza significativa, quella tensione che deinos trattiene: quel qualcosa che è esiziale per circoscrivere la nostra natura, che nell’ambiguità pare trovare la propria.

πολλὰ τὰ δεινὰ κοὐδὲν ἀνθρώπου δεινότερον πέλει

“Molte potenze sono tremende ma nessuna lo è più dell’uomo.”

Così Sofocle spalanca l’abisso della possibilità dell’azione umana: nel bene, o nel male, nel sibillino verso del secondo stasimo dell’Antigone [16]: proprio mentre elogia l’uomo, artefice del progresso, ed è quasi un unicum, in quanto agli dèi solitamente si attribuisse il merito[17].

Una possibilità che è controversa in sé: segno di libertà e quindi di massima grandezza dell’uomo, ma che richiama al limite e alla soglia, in quanto possa portare alla distruzione di sé e della comunità di cui si è parte, come la tragedia mette infatti in scena.

Miseri e caduchi, ef-femeros, ma capaci di imprese ed invenzioni che ci consentono di assimilarci agli dèi, in virtù dell’inventio: la capacità di immaginare e pro-gettarci, pro-tendoci nel futuro.

Lanciandoci in avanti, da proballein greco, ed andando all’“ad-ventura,” per par condicio con il latino: superando problemi ed ostacoli per rincorrere un telos.

Uno scopo, che doni senso all’andare.

Lo sottolinea sempre l’etimologia, ufficialmente convocata ad essere Pop, per la capacità di dare sfondo alle parole e creare collante per il senso, ancorandolo all’origine e alle sue radici: in una antica attestazione dove ci si riferisce con telos al velo usato per coprire il volto del defunto, ad abbracciarne il senso della vita nel momento del trapasso.

Siamo Deinos in quanto capaci di inquietudine: nella tragica consapevolezza di essere condannati ad un univoco turn on/turn off, che nessuna macchina potrà mai emulare.

Ed è proprio questa inquietudine a farsi tensione salvifica ed accendere di stelle la volta celeste nei desideri, che a quelle stelle rimandano nella tensione di tornarvi: saturando appunto la distanza e la lontananza nella tensione che orienti l’andare e il fare.

IL FARE DATICO: INTRECCI E TRAME PER RIMETTERE NEI CARDINI IL TEMPO

Un fare che si situa oggi tra virtualità, datificazione, raggiungibilità multicanale, ad interagire sempre più liquidamente e costantemente: pretensionando ed ipertensionando sino alla lacerazione[18]quella responsività che è per tanta parte del pensiero novecentesco la nostra più esiziale[19].

Non si tratta di schierarsi tra apocalittici ed integrati, ma di capire quale rapporto sostanzi il nostro aver a che fare con questa tecnologia che tanto “immedia” il rapporto con il mondo, e con gli altri da noi.

Declinati al plurale, tanto per ricordare con la Harendt e Nancy quanto il soggetto stesso sia intrinsecamente al plurale, nel rimando all’Altro e alla complessità di essere appunto sempre in tra: sia per rimarcare quanto grazie alla tecnologia, e specie quella digitale, l’Altro possa ora essere di stampo macchinico.

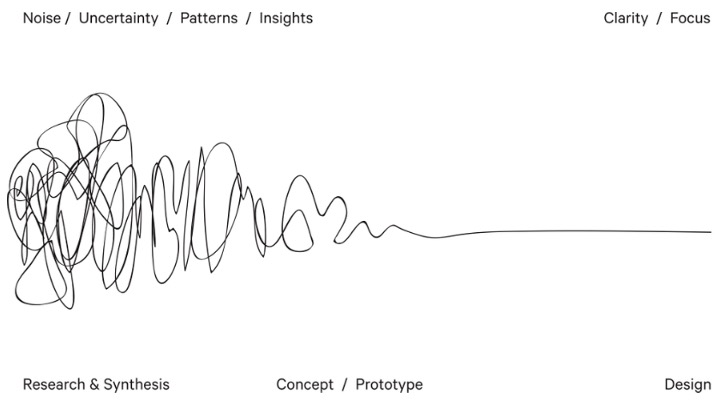

Una realtà fatta di orditi che mani di Parche sembra debbano filare: fili a maglie strette, relazioni tra nodi di viventi e di cose, dove cercare il punto in forza di cui possa rivelarsi una trama, nel groviglio di una matassa che possiamo assimilare al design squiggle di Damien Newman, un percorso dove ogni progetto è immergersi in una porzione di quell’intrico che è la realtà.

Cercando una forma, un disegno nel tessuto che rimanda alla lezione del Kairos greco, in quell’attimo in cui assumersi l’onere dell’azione, che dagli esordi nella tessitura si sposta verso arte della guerra e filosofia.

Il “magic moment”, in cui la forma entra nel gioco e detta la trama, invitandoci a stare ed agire nell’intrico: esplorando e ascoltando, orientando l’attenzione per mettere ora a soggetto a ora a sfondo quanto si trovi.

Per questo il progetto, e specie quello nel mondo digitale, ha sempre a che vedere con la complessità: nello sciogliere un intrico, per farne intreccio, immergendoci nella realtà.

Fatto di idee, soluzioni, forme, di cui ogni progetto è figlio: nell’ informare, costruire, materialmente o intellettualmente, strutture di ordine: dei significati che generano quelli che Sini chiamerebbe con Pierce ritagli di mondo.

Quel ritaglio che Velocità, Incertezza, Ambiguità, Complessità incidono oggi prepotentemente, agitando fantasmi sullo sfondo umbratile del Vuca theatre contemporaneo, cui ci ha parlato Pietro Mario Picagna in Prolegomeni 49.

Parole che rimandano ad un’intelligibilità non facilmente assimilabile, dove difficile espungere l’incertezza e l’aleatorietà da una conoscenza nei cui ambiti la scienza per prima ha introdotto tanto il disordine quanto l’ambiguità dell’osservatore.

Pop management diviene dunque accettare la sfida che la complessità rimanda: dove l’obiettivo non sia di recintare e perimetrare l’incertezza, né a limitarsi ad uno scetticismo generalizzato, bensì abbracciare l’incertezza della conoscenza e la conoscenza dell’incertezza, ricordando con il Gabriel Archer nella Mente Invisibile che restare aperti alla polivocità e all’interpretabilità sia un fine decisivo di ogni uomo di buona volontà”.

Per capire la natura stessa di quanto e come si possa conoscere, facendo perno su quella responsività che vive dell’inquietudine del chiedere.

Di cercare un senso che non è mai precostituito né ascrivibile alla forma chiusa, ma sempre in transito.

In un divenire che vive della tensione tra passato-presente-futuro, oggi troppo frettolosamente sbilanciato nell’iperbolica ed ipertrofica corsa verso la protensione: l’anticipazione e l’accelerazione, in quella dromomanica[20] fretta fagocitante che sbrana il tempo, mordendoci alla caviglia.

Se in ambito “spaziale” il mondo pare avvicinarsi, ed essere a portata di mano, di click, appiattito nella “irrelazione” tecnologica datificante che tende ad espungere frizioni e cesure, sul versante temporale viviamo infatti di un tempo esasperatamente solo cronologico: edax rerum, divoratore di cose.

Un tempo che rincorre ed assilla, nella raggiungibile ubiquità che spezza i confini delle sfere più intime e private, violando mellifluamente la libertà dell’otium che invece l’automazione tecnologica promette.

Per questo aleggia ai nostri giorni uno spirito che ci rimanda – come Marco suggerisce nell’Impresa Shakespearianana – ad Amleto, qui per la magistrale epigrafe in esergo.

“Time is out of joint” – Il tempo è fuori dai cardini – recita, per quella sensazione di vivere tra spettri e fantasmi che interdicono al principe danese l’azione attanagliandolo nella stasi: dove oggi invece si traduce nella logorante corsa che tutti sperimentiamo.

Una mancanza di misura, di contesto e “con-tatto”, che percepiamo nella prospettiva di ritardo perenne: per consegnarci agli antipodi di Amleto in una iperstimolazione che parimenti manca l’obiettivo.

Una inadeguatezza, una incapacità di cogliere il momento opportuno, quel kairos che sempre pare sfuggire: rimettere nei cardini il tempo allora, per distendere trame di senso la chiosa finale ad essere POP!

[1] Di quanto l’impresa scientifica abbia considerato a sé estraneo, come si legge in Prolegomeni 7.

[2] Di quei piccoli fori che rendono “fibrosa la superficie del mondo”, come recita Rilke.

[3] Dalla ferinità alla società, nel tempo della crescita, del sacro dal profano..

[4] Soshana Zuboff, Il capitalismo della Sorveglianza, Luiss edition.

[5] Come Floridi insegna, La Quarta rivoluzione, Raffaello Cortina Editore.

[6] Il riferimento è sempre a Floridi.

[7] Prima di essere eponimo del complesso psicanalitico, Edipo è infatti chi ci definisca, nel risolvere il tragico indovinello che la mostruosa creatura poneva ai malcapitati sulla strada per Tebe: Qual è l’essere che cammina ora a quattro gambe, ora a due, ora a tre e che, contrariamente alla legge generale, più gambe ha più mostra la propria debolezza?

[8] Im-becille è chi dunque sia senza baculus, senza bastone.

[9] Pro-Meteo è letteralmente chi prima comprenda, e conseguentemente epi-meteo chi “arrivi” dopo.

[10] E peggio forse, alla prova del reale, nessun telos messianico -redenzialistico- ultraterreno più sorregga o “tuteli.

[11] Seguendo Floridi nella lettura che meglio l’espressione Envelop restituisce: un effetto di piega, di curvatura, di imbustamento del mondo che si rende bolla conformata, e dove si scollano alcune delle nostre ataviche analogiche categorie concettuali.

[12] Compare già in Omero [12]nella coppia δεινή τε καὶ αἰδοίη, legati a doppio filo dalla congiunzione rafforzata che vincola l’idea di timore con il concetto di rispetto: forse il più rilevante nel mondo omerico nel senso di αἰδώς, il rispetto suscitato da qualcosa di tanto autorevole da trattenere l’altro dall’agire.

[13] (Il. VII, v. 245).

[14] (Soph. Trachinie. 298).

[15] (Soph., El. 770 e Herod. IX, 3).

[16] . Questo coro – si ricordi che il ruolo del coro nella tragedia greca antica è fondamentale – entra in scena subito dopo che una guardia ha riferito a Creonte, reggente della città di Tebe dalle sette porte, che qualcuno ha dato sepoltura al corpo di Polinice

[17] È lui che oltre il mare canuto procede nella tempesta invernale attraverso i flutti che gli si frangono intorno. È lui che la dea suprema tra tutti gli déi, Gaia, inconsumabile, instancabile, rivoltando violenta anno per anno con gli aratri tirati dalla stirpe equina.

È lui che cattura con attorte reti gli uccelli dalla mente alata e le fiere selvagge e gli animali del mare.

È lui, l’uomo, capace di pensiero, che ha il potere sulle bestie dei campi e su quelle che vagano sui monti; è lui che aggioga il cavallo crinito e l’infaticabile toro.

È lui che la parola e il pensiero simile al vento ha imparato e l’impulso che porta alla legge e a fuggire gli strali tremendi dell’inabitabile gelo sotto l’etere aperto. Ovunque s’apre la strada, in nulla s’arresta.

Così affronta il futuro.

[18] E spesso senza prenderne atto come ammoniscono allarmati gli allarmi di psicologi-sociologici ed antropologi.

[19] penso qui a Waldenfall su tutti.

[20] Da veri cavalli nell’ippodromo, cui però è consentito solo quanto il paraocchi disponga.

68 – continua

Copertina di Marcello Minghetti (Mosaico per Ariminum Circus Stagione 1)

Puntate precedenti