Il Pop Manager come creatura imperfetta e consapevole

Il Pop Manager come creatura imperfetta e consapevole

Questo Prolegomeno è dedicato all’Ironic Diva (o Divo), profilo popmanageriale che emerge come figura fluida, ironica, capace di abitare la complessità senza cercare di dominarla.

Ricordate quanto dicevamo in Prolegomeni 76? L’articolo era incentrato sulla poesia Lode della cattiva considerazione di sé di Wisława Szymborska, interpretata quale manifesto di una leadership che rifiuta la perfezione come obbligo e abbraccia l’imperfezione come spazio generativo. Il Pop Manager non si racconta attraverso trionfi e certezze, ma attraverso dubbi, contraddizioni, gesti minimi. Come scrive Szymborska, «non c’è nulla di sbagliato nel non essere sempre all’altezza». Proprio questa consapevolezza diventa forza: la capacità di riconoscere i propri limiti, di ridere di sé, di non prendersi troppo sul serio.

Nel mondo aziendale, dove spesso si celebrano solo l’efficienza e la performance, questa “cattiva considerazione di sé” è un atto di resistenza poetica. È il rifiuto dell’ego manageriale, della narrazione eroica, della leadership muscolare. Il Pop Manager che si riconosce nel profilo dell’Ironic Diva/Divo sa che la vera autorevolezza nasce dalla vulnerabilità condivisa, dalla capacità di trasformare l’errore in apprendimento, il fallimento in racconto. È una figura che non cerca il consenso, ma la risonanza; che non impone modelli, ma li decostruisce con stile. In questo senso, la poesia di Szymborska non è solo ispirazione: è metodo. Un metodo che invita a coltivare il dubbio, a valorizzare la pluralità, a scegliere la leggerezza come forma di profondità.

La recensione intitolata Una pressante ingenuità sottolinea che «l’ironia di Szymborska non è mai sarcasmo, ma stupore, meraviglia, compassione». In questa “pressante ingenuità” si rivela la forza di una leadership poetica: capace di sorridere senza banalizzare, di dubitare senza paralizzarsi, di trasformare ogni fragilità in possibilità.

Il profilo, che si aggiunge ai primi sei della serie Che Pop Manager sei?:

lungi dall’essere una maschera superficiale, dunque, è una chiave critica: decostruisce i codici aziendali con eleganza, gioca con gli stereotipi per rivelarne i limiti, trasforma la rappresentazione in un atto di libertà. In un’epoca che premia l’aderenza al Pensiero Unico dominante, questa figura ci ricorda che anche l’ambiguità può essere generativa e che ogni identità è, in fondo, una narrazione in movimento.

L’Ironic Diva

L’Ironic Diva

Come icona femminile del Quiz ho scelto Marilyn Monroe.

I motivi per cui la ho scelta come incarnazione dell’Ironic Diva credo siano abbastanza evidenti, comunque riassumiamoli:

- Estetica pop e autoironica Marilyn è una delle icone visive più riconoscibili del XX secolo. Il suo look – capelli biondo platino, labbra rosse, abiti sensuali – è diventato un simbolo pop, ripreso da artisti come Andy Warhol, l’inventore della Pop Art (vedi al Profilo Esteta). Ma dietro quell’immagine c’era anche una consapevolezza ironica: Marilyn giocava con il suo personaggio, consapevole di essere vista come un “oggetto del desiderio”, e lo esagerava per smascherarne i limiti.

- Performance dell’identità Marilyn non era solo un’attrice, ma una performer della propria immagine. Norma Jeane (il suo vero nome) ha costruito Marilyn Monroe come un alter ego, trasformando la propria apparenza in una vera e propria performance pubblica. Questo è un tratto distintivo dell’Ironic Diva: usare l’identità come costume, come linguaggio.

- Simbolismo e provocazione Con la sua sensualità e il suo carisma, Marilyn ha sfidato i codici morali e culturali del suo tempo. La sua immagine era provocatoria, ma mai volgare: giocava con i limiti, li sfiorava con eleganza. Anche questo è tipico dell’Ironic Diva, che provoca con leggerezza e intelligenza.

- Icona fluida e reinventabile Marilyn è stata continuamente reinterpretata: da musa pop a simbolo femminista, da vittima del sistema hollywoodiano a espressione della contraddizione tra fragilità e forza. Si è adattata ai tempi, proprio come fa l’Ironic Diva, che non è mai statica ma sempre in evoluzione. Sotto questo aspetto ricorda Madonna, icona Pop del profilo Innovatore/Innovatrice.

- Dietro il glamour, una mente acuta Spesso sottovalutata, Marilyn era molto più acuta di quanto l’immagine pubblica lasciasse intendere. Studiava recitazione con i migliori, leggeva Dostoevskij e Freud, e rifletteva profondamente sul ruolo della donna nella società. Questo contrasto tra superficie e profondità è il cuore dell’Ironic Diva.

L’Ironic Divo

L’Ironic Divo

Se Marilyn Monroe è la rappresentazione femminile perfetta del profilo, Woody Allen ne incarna il corrispettivo maschile con altrettanta forza simbolica.

Una scelta quasi obbligatoria, ma anche in questo caso illustriamone le ragioni:

- Ironia come forma di pensiero Woody Allen ha costruito la sua intera poetica sull’ironia. Non è solo un comico: è un filosofo travestito da nevrotico. Come Szymborska (di cui per inciso è un grandissimo ammiratore), usa l’ironia per smascherare le ipocrisie del mondo, per mettere in discussione le certezze, per aprire spazi di dubbio e riflessione. L’Ironic Divo non ride per distrarre, ma per pensare.

- Autoironia radicale Allen è maestro nell’arte di ridere di sé. I suoi personaggi sono spesso insicuri, goffi, intellettuali in crisi, uomini che si interrogano sul senso della vita, dell’amore, della morte. Questa capacità di mettere in scena la propria vulnerabilità è esattamente ciò che rende l’Ironic Divo così potente: non si prende troppo sul serio, ma prende sul serio ciò che conta.

- Estetica pop e intellettuale Come Marilyn, anche Woody Allen è diventato un’icona pop, ma con un’estetica opposta: occhiali spessi, giacche stropicciate, jazz anni ’30. È l’anti-divo che diventa divo proprio perché non cerca di esserlo. L’Ironic Divo non segue le mode: le reinventa.

- Ambiguità e profondità Allen gioca costantemente sul confine tra leggerezza e profondità. I suoi film sembrano commedie, ma parlano di Dostoevskij, di Kierkegaard, di senso e nonsenso. Questa ambiguità è il cuore dell’Ironic Divo: un’identità fluida, che si muove tra superficie e abisso, tra sorriso e vertigine.

- Un’icona che divide e fa pensare Come ogni vera icona, Woody Allen non è mai neutro. È amato e criticato, celebrato e discusso. Ma proprio per questo è perfetto per rappresentare l’Ironic Divo: una figura che non cerca consenso, ma consapevolezza. Che non si adatta, ma si reinventa. Che non rassicura, ma provoca con eleganza.

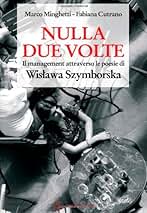

Nulla due volte

Nulla due volte

Le domande e risposte del Quiz sono state costruite partendo dal volume Nulla due volte. Il Management attraverso la poesia di Wislawa Szymborska, il Premio Nobel diventata una scrittrice di culto, con schiere di fan insospettabili. Il Quiz propone una rilettura di Nulla due volte perché questo libro rappresenta un esempio unico e innovativo di come la poesia possa diventare uno strumento potente per esplorare temi complessi come l’identità, la leadership, la creatività e il cambiamento organizzativo (vedi ad esempio la presentazione fatta da L’Impresa).

Più in dettaglio:

- La poesia come strumento di sensemaking Il libro mostra come la poesia di Szymborska, con la sua capacità di cogliere l’impermanenza e la complessità della realtà, possa aiutare manager e individui a dare senso al mondo che li circonda. Le domande del Quiz, ispirate a questa visione, non cercano risposte giuste o sbagliate, ma stimolano riflessioni personali e consapevolezza.

- Un approccio umanistico al management Il testo propone un’alternativa al management scientifico e razionalista, promuovendo un modello umanistico che valorizza:

- l’identità personale e collettiva,

- la narrazione come forma di apprendimento,

- la creatività come leva di innovazione.

- L’ironia come chiave interpretativa Szymborska è maestra nell’uso dell’ironia, che nel libro viene interpretata come una forma di intelligenza critica e affettiva. Il Quiz si ispira a questa ironia per proporre un autoritratto giocoso ma rivelatore, proprio come farebbe l’Ironic Diva.

- Un linguaggio pop per una riflessione profonda Il libro mostra come la grande poesia possa essere (dovrebbe sempre essere) pop, accessibile, condivisibile. Il Quiz si muove su questa stessa linea: usa un linguaggio leggero per attivare riflessioni profonde.

- Nulla due volte accade: unicità e trasformazione Il titolo stesso del libro e della poesia più celebre di Szymborska richiama il tema dell’unicità e della trasformazione continua. Il Quiz, ispirandosi a questo principio, come del resto tutti quelli della serie Che Pop Manager sei?, non cerca di classificare rigidamente, ma di offrire uno specchio dinamico e fluido dell’identità.

Ad alcuni piace la poesia.

Ad alcuni piace la poesia.

La prima domanda del Quiz è ispirata dai versi di Ad alcuni piace la poesia, che, con la sua apparente semplicità e ironia, diventa un potente strumento di riflessione per chi è chiamato a guidare persone e organizzazioni in un mondo complesso, fluido e in continua trasformazione.

La poesia, come ricorda Wisława Szymborska, non è per tutti: piace «ad alcuni – cioè non a tutti». Eppure, in un’epoca segnata dalla complessità, dall’incertezza e dall’impermanenza, proprio la poesia può diventare uno strumento essenziale per i manager. Il Pop Manager, figura emergente nella trasformazione culturale delle organizzazioni, opera infatti in territori ibridi: tra razionalità e intuizione, tra controllo e creatività, tra strategia e storytelling.

La poesia, con la sua natura ambigua, ironica e non prescrittiva, è lo specchio ideale di questo approccio. Nel suo discorso per il Nobel, Szymborska afferma che il poeta «si nutre di dubbi». Non propone formule risolutive, ma apre domande, coltiva il senso del possibile. Ed è proprio questo ciò che serve oggi al management: uno sguardo capace di vedere il mondo non per com’è, ma per come potrebbe essere.

Nella poesia Ad alcuni piace la poesia, Szymborska gioca con un tono dimesso, quasi apologetico, per dichiarare l’inutilità della poesia. Eppure, proprio questa inutilità, la rende preziosa. Perché la poesia, come l’arte, come la vera innovazione, non serve a nulla se non a farci vedere diversamente ciò che davamo per scontato.

Nel mondo delle organizzazioni, dominato dalla logica maggioritaria, i poeti sono una minoranza. Ma sono proprio queste minoranze a generare discontinuità, a rompere gli automatismi. Il Pop Manager appartiene a questa minoranza visionaria: non impone modelli, ma suggerisce possibilità.

Più in generale, la pretesa del management scientifico di imbrigliare la complessità in formule standardizzate è destinata a fallire. La realtà fluida dell’impresa contemporanea, prismatica e reticolare, richiede approcci aperti, relazionali, umanistici.

Szymborska, con il suo non so, oppone resistenza al dogma della certezza. E in questo gesto si rivela leader: non perché guida, ma perché libera. Non a caso, spesso nei nostri Prolegomeni abbiamo evocato una figura di manager-narratore, capace di interpretare più che comandare, di ascoltare più che dettare.

Il Pop Manager riconosce questa forma di leadership poetica: una guida che valorizza l’empatia, il dubbio, l’ironia come strumenti di conoscenza e trasformazione. La poesia, come il management, non è più tecnica, ma pratica ermeneutica. Etimologicamente, “poesia” deriva dal greco poiein, fare, creare. Ogni manager è chiamato oggi a essere un creatore di senso, un generatore di visioni. Come ha scritto Szymborska: «Il mondo deve di continuo essere descritto daccapo, perché non è mai lo stesso di una volta».

Nel libro Nulla due volte questo principio viene declinato come senso pratico dell’impermanenza: il manager è colui che non può più aggrapparsi a strutture rigide, ma deve muoversi nel cambiamento. Come il Perec de La vita istruzioni per l’uso, il Manager Pop sa che ogni tassello è parte di un mosaico mutevole, ogni visione è parziale e provvisoria.

Agisce quindi per spostamenti leggeri: riconosce il valore della gentilezza, dell’ascolto, della cura. In un mondo frenetico e iperperformante, la poesia è una forma di resistenza civile: riporta al centro il tempo lento, la parola scelta, il dettaglio significativo.

Nell’impresa liquida contemporanea, in conclusione, il Pop Manager non può più fare affidamento solo su modelli normativo-prescrittivi. Ha bisogno di strumenti più raffinati, più umani, più evocativi. La poesia non è solo una risorsa culturale: diventa strumento di lavoro, perché stimola visioni, coltiva la complessità, educa all’ascolto.

Per questo leggere Ad alcuni piace la poesia oggi significa interpretarla come manifesto di una nuova leadership. Non più quella del comando e controllo, ma quella del dubbio creativo, della pluralità dei punti di vista, della fragilità come forza.

Szymborska scrive nel finale della poesia: «Ma io non lo so, non lo so e mi aggrappo a questo / come alla salvezza di un corrimano». Forse anche il Pop Manager non lo sa. Ma è proprio questo non sapere che può diventare, oggi, la sua più autentica forma di sapienza.

Possibilità

Possibilità

La poesia Possibilità è un inventario esistenziale, un manifesto laico della molteplicità quotidiana. Il soggetto che parla non rivendica identità univoche, non cerca coerenze esibite, ma afferma – con semplicità radicale – una lista di preferenze (apparentemente) disordinate, soggettive, eccentriche. Una lista che fa della contraddizione una cifra di verità, del dettaglio il luogo dell’autenticità.

Perfetta dunque per il Pop Manager capace di orientarsi in contesti fluidi e complessi, operando con concretezza senza irrigidirsi in modelli astratti. Non è un esecutore di procedure, ma un artigiano strategico del possibile: sa come scegliere, come adattarsi, come muoversi senza perdere di vista l’obiettivo.

Nel capitolo La singolare imperfezione dell’identità molteplice di Nulla due volte, si afferma che il sapere interno all’impresa è un terreno fertile di contraddizioni, intuizioni e visioni latenti, spesso trascurate da chi cerca l’efficienza attraverso la standardizzazione. Il Pop manager, al contrario, abita la complessità per attivarne la forza trasformativa. In questo senso, Possibilità non è solo una poesia: è una mappa. Ogni “preferisco” è una scelta che definisce un orientamento, un gesto di discernimento. Ma attenzione: non è un elenco di priorità, bensì un mosaico di relazioni possibili tra l’io e il mondo. Ecco il tratto Pop: la preferenza non è dogma, ma contingenza agita.

Afferma Szymborska: «Preferisco l’inferno del caos all’inferno dell’ordine.» Non è una dichiarazione di guerra al metodo, ma un invito ad accogliere la complessità viva del reale rispetto alla rigidità mortifera degli schemi. È ciò che il Pop Manager fa ogni giorno: assume la dissonanza come terreno di lavoro. Trasforma il caos in prototipo, non in teoria.

Francesca Vannini, nel saggio Il miracolo del particolare nella moltitudine della Szymborska (Sistema Critico, 2024), sottolinea con chiarezza quanto il valore della poesia della Szymborska risieda nell’apparente semplicità del quotidiano, nella sua capacità di tenere insieme il paradosso e il gesto minimo. Scrive: «Nei social, almeno una volta ti è capitato di leggere (senza sapere fossero proprio di Lei): frammenti delle sue riprese anaforiche, domande a cascata e parallelismi. Stiamo svalutando la sua forza poetica? Assolutamente no, è questo il miracolo del parlare della Szymborska. Rifiuta il sublime e odia il banale, diffondendosi nei più noti canali di comunicazione. È in grado di scrivere con naturalezza della pesantezza di Un parere in merito alla pornografia mentre concilia il significato profondo di Scrivere un curriculum: alterna campi semantici del quotidiano con riferimenti spiazzanti e inaspettati, sempre per esprimere tematiche intime e universali.»

Manager Pop è colui/colei che, come la poetessa, sa muoversi nei dettagli: sa cogliere la qualità di un’intuizione non nel suo tono epico, ma nella sua pertinenza situazionale. La vera rivoluzione non passa per grandi enunciazioni, ma per scelte piccole, quotidiane, capaci di cambiare la rotta.

C’è un tratto centrale che coincide perfettamente con la poetica di Szymborska: la consapevolezza dell’imperfezione come valore. L’identità, in questa visione, non è un attributo stabile, ma una pratica di adattamento, di preferenze mutevoli, di coerenze mobili. È un approccio strategico all’essere, non una categoria da certificare.

La poetessa non dichiara certezze, ma indica possibilità. Ed è proprio in questa logica di pluralismo operativo che il Pop Management fonda la propria etica: non sulla performance ripetibile, ma sulla vitalità della relazione.

Per il Pop Manager, l’ironia è uno strumento di leggerezza e lucidità: non serve a difendersi, ma a disinnescare l’automatismo, a sospendere il giudizio, a cercare nuovi spazi di manovra. E in questo, la poesia è la sua alleata naturale.

Questa interpretazione di Possibilità si intreccia con i fondamenti teorici esposti fin da Prolegomeni al Manifesto del Pop Management 1, dove viene assunto Gilles Deleuze come riferimento cardine. Per Deleuze, ogni soggetto è “una molteplicità”, un nodo in trasformazione continua, definito da differenze e relazioni in movimento.

È qui che il Pop Management si distanzia dai modelli tradizionali di leadership: non propone una forma da replicare, ma una pratica da esercitare. Il Manager Pop non è un eroe solitario, ma un facilitatore di processi emergenti. Non perché teorizza, ma perché agisce secondo una logica del possibile.

Possibilità, dunque, non è solo una poesia che riflette l’identità fluida: è un modello operativo di leadership Pop, che invita a:

- scegliere senza chiudere;

- agire senza irrigidirsi;

- trasformare le preferenze in pratiche;

- vedere nel caos non un limite, ma un orizzonte.

Per il Pop Manager, il senso non è mai tutto lì: è in costruzione, dentro le relazioni, nei margini, tra le pieghe. Come scrive Szymborska, «preferisco il tempo degli insetti al tempo delle stelle». È questa fedeltà al minimo – al dettaglio, alla contingenza – che rende il Pop Manager una figura chiave nella leadership contemporanea.

La gioia di scrivere.

La gioia di scrivere.

In La gioia di scrivere, Szymborska non celebra la scrittura come semplice espressione estetica, ma come atto fondativo del reale. Il poeta – come il Pop Manager – non descrive: crea. La cerva esiste perché viene scritta. Il bosco prende forma nella parola. Il tempo si arresta, si dilata, si piega alla narrazione. Questo gesto creativo è il cuore del Pop Management: non l’esecuzione di piani prestabiliti, ma la generazione di significato attraverso il racconto. «Un batter d’occhio durerà quanto dico io».

È qui che la scrittura incontra la leadership. Il Pop Manager non si limita a governare il presente: lo mette in scena, lo interpreta, lo trasforma in narrazione condivisa. Come l’autrice che decide la traiettoria della cerva, il manager narrativo stabilisce il ritmo dell’organizzazione: quando correre, quando fermarsi, quando guardarsi allo specchio.

La poesia diventa allora una metafora radicale della potenza trasformativa della parola manageriale. In tempi di dashboard e KPI, scrivere sembra un atto inutile. Eppure, è nella scrittura – come spazio riflessivo e generativo – che prende forma una leadership autentica: non basata sul comando, ma sull’ascolto, sull’invenzione, sulla responsabilità simbolica.

«Qui nulla accade se non secondo il mio volere». Questa affermazione non è narcisismo. È la consapevolezza che la scrittura è potere, ma un potere fragile, generativo, relazionale. Il Pop Manager che scrive – mail, report, discorsi, memorie, visioni – agisce come un poeta: conferisce esistenza a ciò che ancora non c’è, traccia la direzione, dà corpo all’intuizione. Come il poeta, anche il manager si espone: mette in gioco la propria soggettività per generare coinvolgimento, senso, futuro.

«La gioia di scrivere.

Il potere di perpetuare.

La vendetta d’una mano mortale».

Questi ultimi versi aprono un ulteriore livello di lettura. Scrivere, per Szymborska, è anche un atto di resistenza contro la finitudine. Per il Pop Manager, è la pratica che salva dall’alienazione organizzativa. In un’epoca in cui l’umano rischia di scomparire dietro procedure automatizzate, la scrittura riafferma la centralità della voce, della memoria, del racconto. È la vendetta creativa della mano mortale contro l’anonimato dei processi.

Per il Pop Manager, La gioia di scrivere è:

- Autorialità: la capacità di dare forma al reale attraverso il racconto.

- Visione: l’arte di immaginare ciò che ancora non è, ma può essere.

- Leadership narrativa: guidare non con le istruzioni, ma con storie che ispirano.

- Tempo poetico: fermare il tempo per pensare, accelerarlo per agire.

- Cura della parola: consapevolezza che ogni frase può motivare, includere, trasformare.

Szymborska ci insegna che la scrittura è gioia perché è creazione. E per il Pop Manager, scrivere è prendersi cura del futuro dell’organizzazione, una parola alla volta.

Questo è tanto più vero nell’epoca attuale «in cui la forma sembra sapere, soprattutto per chi confonde profondità con retorica» osserva Walter Quattrociocchi in una nota postata su LinkedIn. Dove aggiunge: «I modelli linguistici generativi non comprendono il mondo: non hanno conoscenza, intenzionalità, né giudizio. Sono macchine statistiche ottimizzate per la plausibilità predittiva. Non pensano: predicono.

A parità di ignoranza, un LLM è più bravo di un essere umano nell’affastellare frasi: non genera conoscenza, ma un’illusione di conoscenza. Testi fluidi e coerenti, apparentemente autorevoli, che spesso non contengono nulla. Questa illusione si innesta su un bias antico: la nostra tendenza a cercare scorciatoie cognitive. L’epistemia nasce dall’idea che l’IA possa colmare le nostre lacune, “sapere al posto nostro”. È una tentazione amplificata dalla tecnologia.

Lo abbiamo già visto con la disinformazione: inizialmente trattata come un’anomalia da correggere con fact-checking ed etichette, quando invece era un esito sistemico di piattaforme che premiano engagement e coerenza identitaria. Il vero cambio di paradigma è arrivato quando abbiamo usato i dati per misurare le strutture, sviluppando strumenti come il prebunking, capaci di anticipare le manipolazioni anziché inseguirle.

Con l’IA generativa serve la stessa maturazione: non possiamo chiederle di sapere per noi, dobbiamo comprenderne la struttura, capire come produce testo e come influenza i nostri processi cognitivi e sociali. Non bastano manifesti astratti: serve un approccio interdisciplinare che unisca scienza dei dati, scienze cognitive e teoria dei sistemi complessi. La vera intelligenza sarà imparare a dubitare della forma per cercare il fondamento».

Distant writing

Distant writing

Un utile contributo per acquisire questa forma di intelligenza lo offre Luciano Floridi in Distant Writing: Literary Production in the Age of Artificial Intelligence, pubblicato su Minds and Machines, Volume 35 (2025). Qui introduce il concetto di distant writing, in analogia con il distant reading di Franco Moretti, per descrivere un nuovo paradigma in cui l’autore non è più un creatore ispirato, ma un progettista narrativo che affida l’esecuzione alla macchina.

Floridi parte dal presupposto che avevamo già condiviso con Elena Esposito in Come cambia il linguaggio umano di fronte all’avvento del linguaggio artificiale?: «Intelligenza e capacità comunicativa non sono la stessa cosa. Gli algoritmi sono in grado di agire come partner di comunicazione – che siano intelligenti o meno è un’altra questione. I recenti algoritmi di machine learning sono così efficienti non perché hanno imparato a imitare l’intelligenza umana e a comprendere le informazioni, ma piuttosto perché i loro programmatori hanno abbandonato il tentativo e l’ambizione di farlo, e si sono orientati verso un modello differente. Gli algoritmi di machine learning che utilizzano i big data, a mio parere, stanno riproducendo artificialmente non l’intelligenza ma la capacità di comunicare, e lo fanno sfruttando in modo parassitario la partecipazione degli utenti sul web».

L’IA, prosegue e controbatte Floridi, non scrive come un essere umano, ma genera testi sulla base di vincoli, stili e obiettivi definiti dall’umano. L’autorialità si trasforma: non è più centrata sull’atto creativo, ma sulla capacità di progettare ambienti narrativi. L’autore diventa un architetto di senso, un designer di prompt, mentre l’IA esegue, raffina, riformula. Questo spostamento ha implicazioni profonde per la pedagogia, l’editoria e la critica letteraria: il professore di scrittura creativa, ad esempio, dovrà insegnare l’arte del prompt design più che quella della composizione frase per frase.

Floridi sottolinea che questa trasformazione non è solo tecnica, ma ontologica: cambia il modo in cui concepiamo la creatività, la paternità dell’opera, l’originalità. La scrittura diventa un processo iterativo, collaborativo, ibrido. E in questo scenario, il Pop Manager – e in particolare l’Ironic Diva/Divo – si muove con consapevolezza: non rinuncia alla propria voce, ma la esercita in dialogo con l’algoritmo, trasformando la scrittura in un atto di leadership narrativa aumentata.

La scrittura diventa un processo ibrido, in cui l’umano e il macchinico co-generano senso. Per il Pop Manager questa trasformazione non è una minaccia, ma un’opportunità: la possibilità di esercitare una leadership narrativa aumentata, in cui la parola non è solo espressione, ma architettura di possibilità. Scrivere con l’IA, allora, non significa delegare, ma orchestrare: è un atto di regia simbolica, in cui la voce umana resta centrale, anche quando si fa eco tra le righe generate da un algoritmo.

Questa riflessione si arricchisce ulteriormente alla luce dell’articolo di Antonio Spadaro, pubblicato sulla Repubblica il 23 luglio 2025, dal titolo provocatorio: “L’intelligenza artificiale non sarà mai capace di creare vera poesia”. Spadaro parte da un’affermazione di papa Leone XIV, che mette in guardia contro il rischio che l’algoritmo possa anestetizzare la tensione umana verso la bellezza. La scrittura, in questa prospettiva, non è solo produzione di testi, ma gesto creativo, atto di resistenza, apertura al senso. L’IA può generare combinazioni eleganti, ma non può scegliere ciò che vale: non possiede discernimento, né immaginazione incarnata. La poesia – come la leadership – nasce da un gesto umano, da una decisione che eccede la funzione.

«Un esperimento pionieristico del 1961 aiuta a capire – scrive Spadaro. A Milano, Nanni Balestrini, insieme a Umberto Eco e Luciano Berio, si reca alla Cassa di Risparmio delle Province Lombarde. Lì, con il supporto dell’ingegnere Mario Nobis e del calcolatore IBM 7070, nasce Tape Mark I, la prima poesia composta da una macchina in Italia. Il computer mescola frammenti del Diario di Hiroshima di Michihiko Hachiya, di Il mistero dell’ascensore di Paul Godwin, e del Tao Te Chingdi Lao Tse. Il risultato fu sorprendente: «La testa premuta sulla spalla, trenta volte / più luminoso del sole, io contemplo il loro ritorno / finché non mosse le dita lentamente e, mentre la moltitudine / delle cose accade, alla sommità della nuvola / esse tornano tutte, alla loro radice, e assumono / la ben nota forma di fungo…».

Quell’esperimento non fu una semplice curiosità tecnologica, ma un atto di visione. E oggi, nell’epoca dei chatbot conversazionali e dei sistemi generativi, torna a parlarci con nuova urgenza. Può davvero una macchina essere autrice di poesia? La risposta – come scrisse Umberto Eco nel celebre articolo Poeti a macchina pubblicato su L’Espresso il 26 maggio 1985 – è negativa. Se Balestrini non fosse stato un esperto del collage poetico, se non avesse scelto testi capaci di sopportare rimescolamenti mantenendo senso e tensione, il risultato sarebbe stato solo un pastiche illeggibile. Il computer fu un miscelatore, un blender, non un autore. La poesia, quella vera, nasce da una scelta, da un’ideazione, da un gesto umano. Eco lo spiegava con un esempio: anche prendendo solo sette parole, le combinazioni possibili sono migliaia.Il computer può generarle tutte, ma nessuna macchina è in grado di decidere quale di esse possegga ritmo, bellezza, potenza evocativa. La selezione è l’atto poetico. Ecco la lezione: la vera creatività non risiede nella moltiplicazione automatica delle alternative, ma nella capacità di discernere ciò che vale. E di dare significato».

È la selezione, non la moltiplicazione, a fondare il senso. Del resto, ricordavo anche in Prolegomeni 97, è un’affermazione già presente nel Manifesto dello Humanistic Management: «Pensiamo a Omero: avendo a disposizione una memoria elettronica, il modello compositivo fondato sul montaggio di blocchi standard avrebbe potuto essere portato a più alti livelli di complessità e tutte le possibilità combinatorie teoricamente previste dal modello avrebbero potuto essere esplorate.

E questo non viola l’autonomia dell’autore: ogni autore resta se stesso, libero di “chiudere” il testo come vuole: ovvero di comprendere, o di escludere, materiali narrativi e piste di lettura. Insomma: usando un word processor (oggi diremmo, un’Intelligenza Artificiale, NdR), Omero, come Dante o Proust, si sarebbe trovato a disposizione una più vasta gamma di materiali coerenti con il suo progetto, un repertorio più vasto di collegamenti tra gli elementi, senza che ciò venisse a togliere la facoltà di scegliere, confezionando una redazione finale, alcuni materiali, alcuni collegamenti. Vale l’analogia: come l’autore vede potenziata dall’information technology la sua autonomia creativa, altrettanto fa il manager. Le informazioni e le conoscenze non sono più chiuse in procedure, ma plasticamente messe a disposizione del decisore. Del creatore di mondi. L’individualità, la multi-individualità, è in entrambi i casi incrementata dalla protesi tecnologica».

Per il Pop Manager – e in particolare per l’Ironic Diva/Divo – questa consapevolezza è cruciale: abitare la tecnica senza esserne assorbiti, scrivere non per replicare, ma per generare esperienze. In un mondo in cui l’IA è diventata paesaggio cognitivo, la scrittura resta un gesto umano, simbolico, relazionale. Non si tratta solo di sapere come usare la tecnologia, ma di capire come viverci dentro senza smarrire la propria umanità. Scrivere, oggi, è ancora un atto di libertà.

Il primo amore

Il primo amore

Nel contesto del Pop Management, la poesia Il primo amore di Wislawa Szymborska diventa una riflessione sorprendentemente attuale sul ruolo della memoria nelle organizzazioni e nella leadership. In un mondo aziendale che tende a glorificare il presente, l’azione immediata e la performance misurabile, Szymborska ci ricorda che anche ciò che è stato dimenticato, ciò che “non è stato sognato”, può avere un impatto profondo e duraturo.

La narrazione personale è una leva strategica: raccontare chi siamo, da dove veniamo, cosa abbiamo vissuto, è parte integrante del modo in cui costruiamo fiducia, cultura e visione. Ma cosa succede con le esperienze che non raccontiamo? Quelle che sembrano non aver lasciato traccia?

Szymborska ci suggerisce che proprio quelle esperienze – come il primo amore dimenticato – sono le più potenti. Non perché le ricordiamo, ma perché ci hanno trasformato in modo silenzioso. In azienda, questo si traduce in:

- decisioni prese “a pelle” che nascono da vissuti remoti;

- empatie improvvise che affondano in storie personali non elaborate;

- paure o intuizioni che emergono da eventi mai del tutto compresi.

Il Pop Manager non è solo un leader del presente, ma un curatore della propria memoria emotiva. Sa che ogni esperienza, anche quella apparentemente insignificante, contribuisce a formare il suo stile di leadership. E sa anche che condividere queste tracce – con autenticità e misura – può generare connessione, fiducia, senso.

«Altri amori ancora respirano profondi dentro me.

A questo manca il fiato anche per sospirare.»

Eppure, è proprio questo amore dimenticato che ci prepara all’inevitabile: la fine, la trasformazione, il cambiamento. In azienda, come nella vita, non tutto ciò che conta è visibile. Il Pop Management valorizza anche ciò che è stato “perso”, perché sa che ogni frammento di esperienza può diventare seme di consapevolezza.

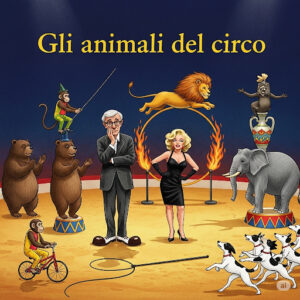

Gli animali del circo

Gli animali del circo

«Divertimento pessimo quel giorno:

gli applausi scrosciavano a cascata,

benché la mano più lunga d’una frusta

gettasse sulla sabbia un’ombra affilata.»

— W. Szymborska, Gli animali del circo

C’è qualcosa di inquietante in uno spettacolo che ci diverte mentre ci chiama in causa. La poesia Gli animali del circo di Wisława Szymborska ci propone proprio questo: uno sguardo spiazzato e dolente su una scena in apparenza innocente, ma in realtà profondamente disturbante. Gli animali – un tempo selvaggi, liberi, autentici – eseguono numeri ridicoli, ammaestrati per il compiacimento di un pubblico complice. La poetessa si vergogna non per loro, ma per se stessa, per tutti noi: « Mi vergogno molto, io – umano.»

Questa scena diventa una metafora potentissima per interrogare il senso dell’organizzazione contemporanea. L’impresa, oggi, può essere un palcoscenico creativo, in cui ciascuno porta in scena il proprio talento; oppure un’arena disciplinare, dove ogni gesto è dettato da addestramento e controllo. In questa dicotomia, si gioca la vera sfida del management.

Manager-orsi, ricercatori-scimmie in bicicletta: la poesia di Szymborska è perfetta per descrivere la condizione dell’impresa moderna.

È in questo contesto che emerge la figura del Pop Manager Ironic Diva/Divo: una leadership ironica, lucida, empatica, capace di smontare i ruoli precostituiti. Come Marilyn Monroe che gioca con lo stereotipo, o Woody Allen che disarma con la sua nevrosi, il Pop manager osserva il circo aziendale con uno sguardo che non è né cinico né compiacente: è critico e partecipe. Sa che il rischio di ogni impresa è diventare un luogo di addestramento, in cui le persone sono ingranaggi. Ma sa anche che c’è un’altra via.

«Nulla due volte accade, né accadrà», ricorda Szymborska. E il Pop Manager ne fa il suo mantra: ogni persona è irripetibile, ogni gesto è potenzialmente creativo, ogni differenza è una risorsa. Questa visione risuona nel cinema di Federico Fellini, che ha fatto del circo, del teatro e dell’eccesso una metafora dell’esistenza. In La strada (1954), Gelsomina – fragile creatura poetica – viene ridotta al silenzio da Zampanò, il forzuto del circo. In Prova d’orchestra (1978), la ribellione dei musicisti contro il direttore diventa parodia della democrazia. E in E la nave va (1983), la messinscena grottesca svela la fragilità della società. In tutte queste opere, la scena è un’arena di potere e di rivelazione: come nelle organizzazioni. Fellini, come Szymborska, ci mostra che ogni spettacolo ha un prezzo, e che dietro la maschera dell’efficienza si cela il rischio della disumanizzazione.

Ed è qui che prende forma il progetto Ariminum Circus, laboratorio permanente sul Pop Management ispirato proprio all’estetica felliniana e alla poesia come forma di pensiero organizzativo. L’Ariminum Circus propone un modello di azienda in cui ogni soggettività viene riconosciuta come parte di uno spettacolo collettivo: il manager non è più un direttore d’orchestra autoritario, ma un regista di differenze.

Ogni personaggio del circo – il clown malinconico, l’equilibrista, il domatore – diventa un archetipo organizzativo. E l’Ironic Diva/Divo è la figura che attraversa tutto con uno sguardo obliquo, che non si fa ingabbiare, che decostruisce per liberare. «La natura liquida, cangiante, in continua evoluzione della realtà contemporanea vanifica la volontà dello scientific manager di controllare il mondo aziendale uniformandolo a un significato unico» — Nulla due volte, p. 21.

In questa visione, la poesia di Szymborska non è solo uno strumento critico. È un atto di leadership. Denuncia la spettacolarizzazione della subordinazione. Interroga il pubblico che applaude senza pensare. Invita il manager a scegliere: vuole essere un domatore o un coreografo? «L’impresa conviviale non nasce finché gli esseri umani continuano a essere “lupi degli altri uomini” , Nulla due volte, p. 64.

Qui si pone anche la differenza fra addestramento e formazione: l’addestramento tende a standardizzare comportamenti e risposte, riducendo la libertà individuale in nome dell’efficienza. Ogni volta che si accetta passivamente questa logica – anche applaudendo a rituali aziendali vuoti o a modelli motivazionali stereotipati – si contribuisce a rafforzare un sistema che premia la conformità e scoraggia la differenza.

Il Pop Manager, al contrario, non impone modelli né replica format: crea le condizioni affinché ciascuno possa trovare la propria voce, la propria pista, il proprio ritmo. La sua leadership si esercita attraverso l’ironia, la narrazione e la cura degli spazi relazionali, favorendo ambienti in cui l’apprendimento è un’esperienza personale e condivisa, non un processo di omologazione. In questo senso, la formazione diventa un atto di libertà e di autenticità, capace di generare senso anche dentro l’artificio.

Avvertimento

Avvertimento

Nel capitolo dedicato alla poesia Avvertimento in Nulla due volte, si costruisce una riflessione come strumento di conoscenza e resistenza, contrapponendo l’ironico alla figura dell’agélaste, evocata da Milan Kundera nell’Arte del romanzo: colui che non ride, che non tollera l’ambiguità, che si aggrappa a verità assolute e si sente minacciato dalla complessità del reale.

L’agélaste, scrive Kundera, “non ha mai udito la risata di Dio” e per questo “è convinto che la verità sia evidente, che tutti debbano pensare la stessa cosa e che lui stesso sia esattamente ciò che pensa di essere”. È una figura che incarna la serietà assoluta, quella che non ammette sfumature, che rifiuta il dubbio, che si oppone a ogni forma di leggerezza pensosa. Ed è proprio contro questa serietà che si scaglia la poesia di Szymborska, con il suo tono lieve e tagliente, con la sua capacità di smascherare l’ipocrisia del potere e la rigidità del pensiero unico.

La poesia Avvertimento immagina un viaggio nel cosmo in compagnia di questi “burloni” – ironicamente così chiamati – che non sanno ridere, che non sanno stupirsi, che non sanno accettare l’imperfezione. Il cosmo, perfetto e armonico, li deprime. Preferiscono il giovedì all’infinito, una stonatura all’armonia delle sfere, la mediocrità alla meraviglia. Sono figure che, come gli agélasti di Kundera, non sopportano la libertà dell’immaginazione, la pluralità dei punti di vista, la bellezza che non si lascia spiegare. Eppure, come scrive ancora Kundera, “non c’è pace possibile fra il romanziere e l’agélaste”. E io aggiungo: non c’è dialogo possibile fra l’impresa Pop e l’agélaste. Perché l’ironia, lungi dall’essere un vezzo o un gioco, è una forma di intelligenza, di empatia, di libertà. È ciò che permette di sopravvivere nel cosmo – e nelle aziende – senza perdere l’anima.

Nel mondo del lavoro, l’agélaste è il manager che impone la “one best way”, che reprime ogni forma di creatività non allineata, che teme il dubbio e la complessità. È il burocrate del controllo, il sacerdote della serietà. Ma l’ironia, come quella socratica, è un metodo di conoscenza che smaschera le certezze, mette in crisi le ideologie, disinnesca le retoriche. È una forma di compassione lucida, che accetta l’imperfezione e la pluralità dei punti di vista. È, come scrive Kundera, “la consapevolezza che tutto potrebbe essere altrimenti”. E proprio per questo è temuta, osteggiata, repressa. Perché chi ironizza non si accontenta delle risposte facili, non si piega al conformismo, non si lascia addomesticare.

Il capitolo di Nulla due volte dedicato alla poesia si chiude con un invito a distinguere tra serietà autentica e serietà demenziale. L’ironia vera – quella di Szymborska, di Chaplin, di Shakespeare – è compassionevole, intelligente, umana. È una forma di resistenza contro il pensiero unico, contro il conformismo, contro la banalità del male. È ciò che ci permette di restare umani in un mondo che tende a disumanizzarci. In un’epoca in cui la serietà è spesso solo una maschera del potere, l’ironia è l’ultima forma di libertà. E come tale, va difesa.

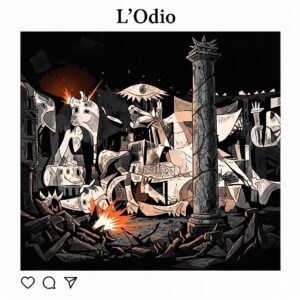

L’odio

L’odio

Nel mondo attraversato da conflitti permanenti, la poesia L’Odio di Szymborska assume il valore di una radiografia lucida e spietata della condizione umana. L’odio non si stanca mai, non dorme mai davvero: è “capace, sveglio, molto laborioso”. In un tempo come il nostro – segnato da guerre, polarizzazioni, tribalismi ideologici – questa forza oscura sembra non solo sopravvivere, ma prosperare.

Un articolo pubblicato su La Lettura il 20 luglio conferma l’intuizione poetica: secondo Telmo Pievani e Gianluca Sadun Bordoni, l’aggressività organizzata non è scritta nel DNA ma si radica in un’ambivalenza profonda della nostra specie, capace tanto di cooperazione quanto di distruzione. La guerra, storicamente e biologicamente, è un prodotto della cultura e delle condizioni ambientali, ma si appoggia su una predisposizione evolutiva: l’“altruismo parrocchiale” – proteggere il proprio gruppo per meglio attaccarne un altro – e l’odio diventano così “strumenti razionali” in contesti di asimmetria di potere.

Szymborska lo dice con poesia brutale: l’odio non ha bisogno di ragioni, le inventa da sé. È maestro del contrasto, sa creare “splendidi bagliori nella notte nera”, incarna l’estetica del disastro. Ecco perché resta, secondo molti pensatori da Freud a Girard, la motivazione più forte, capace persino di generare bellezza, di muovere la storia, di trascinare le folle dove l’amore o la compassione falliscono.

Nel Pop Management, riconoscere la centralità dell’odio non significa arrendersi ad esso, ma prenderne atto per costruire alternative radicali. L’impresa conviviale non può nascere finché gli esseri umani continuano a essere “lupi degli altri uomini”. Eppure, come dimostra il caso della rivalità tra Cope e Marsh (narrata da Szymborska stessa), anche l’odio può produrre risultati fecondi, seppur a caro prezzo.

L’odio si insinua nei processi organizzativi come competizione esasperata, narcisismo gestionale, livore nei confronti dell’altro. Sta nei “report avvelenati”, nei sabotaggi silenziosi, nei conflitti tra funzioni. Ma la sua forma più subdola è la vanità frustrata, che alimenta l’invidia e riaccende il circolo vizioso del desiderio mimetico, come insegna Girard. L’odio si nutre dell’identificazione e si traveste da giustizia. È un affetto denso, che promette ordine attraverso l’esclusione.

Per questo il Pop Manager deve diventare un artigiano della riconciliazione, non un anestetizzatore dei conflitti. Il contrasto non va negato, va trasformato. Occorre disinnescare l’odio con il senso del possibile, con il dubbio, con l’ironia. Occorre coltivare la “com-passione”, che Szymborska chiama “immaginazione del cuore”. Occorre, in definitiva, reintegrare l’alterità dentro la narrazione organizzativa.

Non sarà mai un compito semplice. Perché l’odio, come conclude la poesia, “guarda risoluto al futuro – lui solo”. Ma anche il Pop Manager può farlo: con visioni nuove, parole scelte, atti di cura. Contro il culto dell’efficienza che umilia, contro la logica binaria di “noi e loro”, serve una leadership capace di immaginare futuri alternativi. Serve – paradossalmente – una leadership poetica.

E serve tanto più nel contesto digitale, dove l’odio si manifesta in forme nuove e pervasive, alimentato dall’anonimato, dalla viralità e dalla logica algoritmica dei social media. Gli haters online rappresentano una declinazione contemporanea dell’odio descritto da Szymborska: instancabili, polarizzati, capaci di trasformare ogni dissenso in attacco personale.

La Mappa dell’Intolleranza dell’Osservatorio VOX conferma questa tendenza, mostrando come l’odio online sia diventato un indicatore sensibile delle fratture sociali. Sul piano sociologico, Piermarco Aroldi e Fausto Colombo sottolineano come l’hate speech sia il prodotto di una “disintermediazione emotiva”, dove la comunicazione digitale amplifica le emozioni negative e riduce l’empatia.

In questo scenario, il Pop Manager è chiamato a riconoscere e contrastare l’odio anche nei contesti digitali interni all’organizzazione: moderando i canali di comunicazione, promuovendo una cultura del rispetto e intervenendo sulle dinamiche di esclusione. Perché l’odio in rete non è solo un problema di civiltà, ma anche un rischio sistemico per la coesione e la sostenibilità delle imprese.

Scrivere il curriculum

Chi conosce Nulla due volte potrebbe aspettarsi di trovare, tra le poesie ispiratrici del Quiz, anche Scrivere un curriculum, testo centrale nella riflessione sul rapporto tra identità e rappresentazione. Per i pochi che non la conoscono, la riporto di seguito:

SCRIVERE IL CURRICULUM

Cos’è necessario?

È necessario scrivere una domanda,

e alla domanda allegare il curriculum.

A prescindere da quanto si è vissuto

il curriculum dovrebbe essere breve.

È d’obbligo concisione e selezione dei fatti.

Cambiare paesaggi in indirizzi

e malcerti ricordi in date fisse.

Di tutti gli amori basta quello coniugale,

e dei bambini solo quelli nati.

Conta di più chi ti conosce di chi conosci tu.

I viaggi solo se all’estero.

L’appartenenza a un che, ma senza perché.

Onorificenze senza motivazione.

Scrivi come se non parlassi mai con te stesso

e ti evitassi.

Sorvola su cani, gatti e uccelli,

cianfrusaglie del passato, amici e sogni.

Meglio il prezzo che il valore

e il titolo che il contenuto.

Meglio il numero di scarpa, che non dove va

colui per cui ti scambiano.

Aggiungi una foto con l’orecchio in vista. È la sua forma che conta, non ciò che sente.

Cosa si sente?

Il fragore delle macchine che tritano la carta.

Ancora una volta, la visione della poetessa è ironica e spietata. Nel mondo del lavoro, il curriculum è spesso una versione “ottimizzata” della persona, una dichiarazione strategica di ciò che le aziende cercano, non necessariamente un ritratto fedele di chi si è davvero. C’è una differenza abissale tra ciò che dichiari nel CV e ciò che sei nella vita reale.

Il CV deve essere breve, conciso e spersonalizzato. Non c’è spazio per le tue passioni più vere, per i sogni, gli amici o i ricordi che ti hanno formato. Devono sparire i “paesaggi” e rimanere solo gli “indirizzi”, i “ricordi incerti” devono diventare “date fisse”. Gli amori? Solo quello “coniugale”. I figli? Solo quelli “nati” (e ufficiali). Questo perché il curriculum è la tua maschera perfetta, creata per superare il primo, spietato screening. È una lista di titoli, numeri e appartenenze, non un racconto della tua umanità. La foto con l’orecchio in vista, che “conta per la sua forma, non per ciò che sente”, è la metafora perfetta: l’apparenza vince sulla sostanza. Il tuo CV è il tuo “numero di scarpa”, non la direzione in cui stai andando.

E poi c’è ciò che sei: un universo di esperienze, emozioni, sogni, fallimenti, successi non convenzionali e una rete di relazioni che va ben oltre il mero “chi ti conosce”. Sei quell’individuo che, come dice Sartre, “è ciò che egli fa per essere”, con le tue peculiarità, la tua creatività e la tua capacità di “andare alla rovescia” per trovare soluzioni innovative. Questo “genio” intrinseco, fatto di autenticità e complessità, è spesso ciò che il processo di selezione “scientifico” non riesce a cogliere, e che anzi, talvolta, teme.

Il dramma si consuma proprio in questo conflitto. Il CV, pur essendo un atto di speranza, finisce spesso nel “fragore delle macchine che tritano la carta”. Questo accade perché il sistema non è interessato a ciò che sei veramente, ma a quanto bene replichi un modello preesistente. Non cerca la tua unicità, ma la tua conformità. Il “talento” per l’azienda tradizionale non è il genio Pop anticonformista (antipopulista), ma l’ingegno che si adatta e applica schemi noti. La vera battaglia, quindi, non è solo scrivere un CV perfetto, ma decidere fino a che punto sei disposto a nascondere ciò che sei per rientrare in quelle caselle.

Perché allora non includere una domanda su questa poesia nel quiz? Perché l’Ironic Diva/Divo si muove in uno spazio più sfumato: non compila moduli, li decostruisce; non si racconta per aderire a un formato, ma per scardinarlo con eleganza. Inserire quella poesia avrebbe rischiato di ricondurre il profilo a una lettura troppo lineare, mentre l’Ironic Diva vive di ambiguità, di contraddizioni, di gesti che sfuggono alla catalogazione. La sua leadership non si misura in bullet point, ma in sfumature. E per questo, anche l’assenza può essere una scelta di stile.

Ironic Divi

Ironic Divi

Mi fermo qui per non svelare troppo del Quiz. Chi totalizza 10 punti o più nel quiz potrebbe riconoscersi nel profilo dell’Ironic Diva (o Divo): una figura che unisce eleganza e ironia, profondità e leggerezza, consapevolezza e provocazione. Non è un leader convenzionale, ma un interprete raffinato della complessità organizzativa. La sua forza sta nella capacità di giocare con i codici, di smascherare le rigidità con leggerezza, di trasformare ogni gesto in una forma di rappresentazione consapevole.

L’Ironic Diva/Divo non impone modelli, ma li decostruisce con stile. Non cerca il consenso, ma la risonanza. Non si rifugia nella serietà, ma la attraversa con intelligenza critica.

Nel contesto aziendale, questo si traduce in una leadership che valorizza la memoria emotiva, le intuizioni non lineari, le connessioni inaspettate. Le decisioni non nascono solo da dati e analisi, ma anche da vissuti remoti, da empatie improvvise, da esperienze apparentemente marginali che, rielaborate, diventano risorse. L’Ironic Diva/Divo è un curatore della propria identità in divenire: sa che ogni frammento biografico può diventare leva di senso, se condiviso con autenticità e misura.

Questa figura attiva conversazioni su identità, immagine, genere e cultura, senza mai cadere nella retorica. È fluida, adattabile, capace di reinventarsi. Ma deve fare attenzione a non trasformare l’ironia in cinismo, né la leggerezza in superficialità. Il rischio è che la maschera diventi corazza e la distanza emotiva prenda il posto della connessione.

Punti di forza

– Rompe le convenzioni con eleganza e umorismo

– Rende visibile il potere della rappresentazione

– Attiva conversazioni su identità, immagine, cultura

– È un’icona fluida, capace di adattarsi e reinventarsi

Attenzione a…

– Non cadere nella caricatura o nell’eccesso fine a sé stesso

– Evitare che l’ironia diventi cinismo o distanza emotiva.

129 – continua

Copertina di Marcello Minghetti (Mosaico per Ariminum Circus Stagione 1)

Puntate precedenti