Il prossimo Quiz della serie Che Pop manager sei?, disponibile da giovedì prossimo, indagherà la natura del profilo popmanageriale Innovatore/Innovatrice (ricordo che sono già disponibili quelli relativi ai Profili Empatica/Empatico, Esteta, Visionario/Visionaria): non potrebbe esserci modo migliore per prepararsi alla sfida della lettura di oggi, un Prolegomeno brillante e provocatorio.

Giacomo Grassi, Dirigente INPS operante nell’Area Digital Processes e UX Design, esperto di innovazione digitale e trasformazione utente-centrica, smonta il mito della collaborazione come valore assoluto nei progetti di innovazione. Attraverso esempi concreti e un modello originale — ALCO (Allineamento e Competizione) — l’Autore mostra come collaborare non sia sempre utile, e anzi possa ostacolare il cambiamento se non è ben progettato.

La collaborazione, sostiene Grassi, è uno strumento, non un dogma. Serve giudizio, contesto e leadership per decidere quando, con chi e perché collaborare.

Un contributo lucido e attuale al dibattito sull’innovazione, in linea con lo spirito critico e narrativo del Pop Management, scritto da un Pop Opinionist che così descrive: «Lavoro da anni per introdurre pratiche e processi di User Experience in grandi organizzazioni, dal fashion alla PA passando per le telco. In INPS, dove ho guidato il progetto Sirio (design system) e il rebranding dell’istituto, mi occupo di trasformazione digitale orientata all’utente e di adozione e governance dell’intelligenza artificiale nei servizi pubblici».

Collaborare per innovare? Sì perché serve, non perché si deve

Giacomo Grassi

La lavagna è piena di post-it colorati. Al centro del tavolo, cartelloni pieni di annotazioni, pennarelli sfiniti, borracce variopinte ormai prosciugate. È il terzo workshop sul nuovo servizio. L’obiettivo della giornata: “convergere” tutti sul concept. Ma qualcosa non gira.

Il manager facilita. Sorride, annuisce, rilancia le domande agli altri. Non prende posizione su nulla. “L’importante è che ci sentiamo tutti ascoltati”, ripete, per la terza volta in mezz’ora. Nessuno capisce più bene qual è la domanda, ma tutti si sentono legittimati a rispondere.

Il designer ha le maniche arrotolate e gli occhi accesi. Ha già proposto cinque idee, tutte brillanti, nessuna attinente. Ogni spunto è un salto laterale, ogni proposta apre un nuovo fronte. È la persona più energica nella stanza, e anche quella che sta facendo deragliare il focus.

Accanto a lui, un collega prende appunti con scrupolo. Quando parla, è per riportare tutti su un altro piano: “Secondo me il punto vero è un altro…”. E quel punto vero cambia ogni volta. Non è in disaccordo — semplicemente sta facendo un altro progetto. Il suo.

C’è anche chi sa esattamente come si dovrebbe fare. L’ha già visto in altri contesti, “con ottimi risultati”. Si appella al metodo, ai canvas, ai framework. Ogni volta che il gruppo cerca di decidere, lui propone una nuova fase, un’altra divergenza, un altro passo del processo. La sua scorta di strumenti sembra infinita. Il tempo per chiudere il progetto, molto meno.

Infine, c’è l’esperto. Tecnico, competente, gentile. Non dice mai di no, ma ogni proposta “va verificata” per via di una norma, una dipendenza tecnologica o un rischio legale. A fine incontro, nessuna idea sarà davvero praticabile — e nessuno potrà dire che sia colpa sua.

La giornata si chiude con una mappa di sintesi, tre promesse di follow-up e zero decisioni. Nessuno ha sabotato il workshop. Ma neanche il workshop ha aiutato il progetto a fare un passo avanti.

Che cos’è l’innovazione?

Quello che avete appena letto è un estratto realistico — forse un po’ cinico — di come si presenta, nella vita vera, un Progetto Innovativo (si notino le maiuscole). Giornate passate a cercare convergenze che non convergono, idee che ronzano instancabili come moscerini intorno al lampione, decisioni che evaporano al contatto con l’aria. Ma prima di capire una delle ragioni — meno ovvia di quanto si pensi, e forse anche un po’ scomoda — facciamo un passo indietro: cos’è davvero l’innovazione?

Non è solo tecnologia, né genialità creativa. È una parola che evoca post-it che non stanno attaccati, disruption, metaversi in bassa risoluzione e canvas di co-creazione. A ben guardare, innovare non significa inventare qualcosa di spettacolare, fare a gara a chi metta più buzzword nel nome del progetto, o farsi venire l’idea del secolo. Innovare, nella sua forma più onesta, è fare quello che serve, usando strumenti nuovi o approcci diversi, per risolvere problemi reali — non per il gusto di farlo, ma perchè l’ordinario non funziona. Ma innovare significa anche sfatare i miti che paralizzano l’azione, e pochi sono più radicati — e spesso sopravvalutati — del mito della collaborazione.

Collaborare è un bene assoluto.

Un obbligo morale, un mantra organizzativo, un imperativo categorico. Basta sfogliare le brochure dei master in innovazione, dei corsi di laurea in design o management, o guardare i tutorial su YouTube con titoli come “How to innovate in 5 steps”. Immancabilmente, il secondo o terzo punto sarà sempre lo stesso: “collaborazione”.

Nei canvas, nei framework, nei modelli a sei fasi, la collaborazione è l’incantesimo universale: basta invocarla, si compie il sortilegio, e il cambiamento arriverà. È presentata come necessaria e, ancor più pericolosamente, come sufficiente. Se le cose non funzionano, è perché non abbiamo collaborato abbastanza. Se il progetto si è arenato, è perché qualcuno non è stato coinvolto. Questa visione è figlia anche di un certo clima culturale – quello che, semplificando, possiamo chiamare “woke” – che ha fatto dell’inclusione e della necessità di ascoltare ogni punto di vista un vincolo assoluto. In questa cornice, mettere in discussione il concetto stesso di collaborazione suona come pronunciare la lingua di Morgoth a Gran Burrone: non solo inappropriato, ma intrinsecamente funesto. Per come la vedo io invece il lavoro – soprattutto quello orientato al cambiamento – richiede decisione, selezione, direzione. E questo significa, a volte, dire dei no.

Nella realtà dei progetti veri — quelli con vincoli, obiettivi, tempi e poteri in gioco, e soprattutto quelli che cercano di cambiare qualcosa dentro organizzazioni complesse e spesso resistenti — la collaborazione non è una formula magica: è uno strumento. E come ogni strumento, funziona solo se usato con criterio.

La vera competenza, nei progetti di innovazione, non è saper coinvolgere tutti, ma capire quando il coinvolgimento aiuta e quando invece ostacola. Non è questione di egoismo o autoreferenzialità, ma di contesto. Collaborare sempre e comunque non è apertura: è ingenuità. E talvolta anche incapacità di valutare le dinamiche in gioco, le alleanze, le resistenze, i ruoli e i tempi. In molti casi, il problema non è che non si è collaborato. Il problema è che lo si è fatto senza discernimento, senza chiedersi se fosse la cosa giusta da fare, in quel momento, con quelle persone.

Quando collaborare (e quando no)

Capire quando ha senso collaborare non è affatto semplice. Dipende da una rete intricata di fattori: il tipo di problema, il momento del progetto, la struttura di potere, gli incentivi, le aspettative del gruppo di lavoro. Non esiste una formula, e nemmeno un algoritmo. Per orientarmi in questo terreno scivoloso, ho messo a punto un piccolo strumento concettuale.

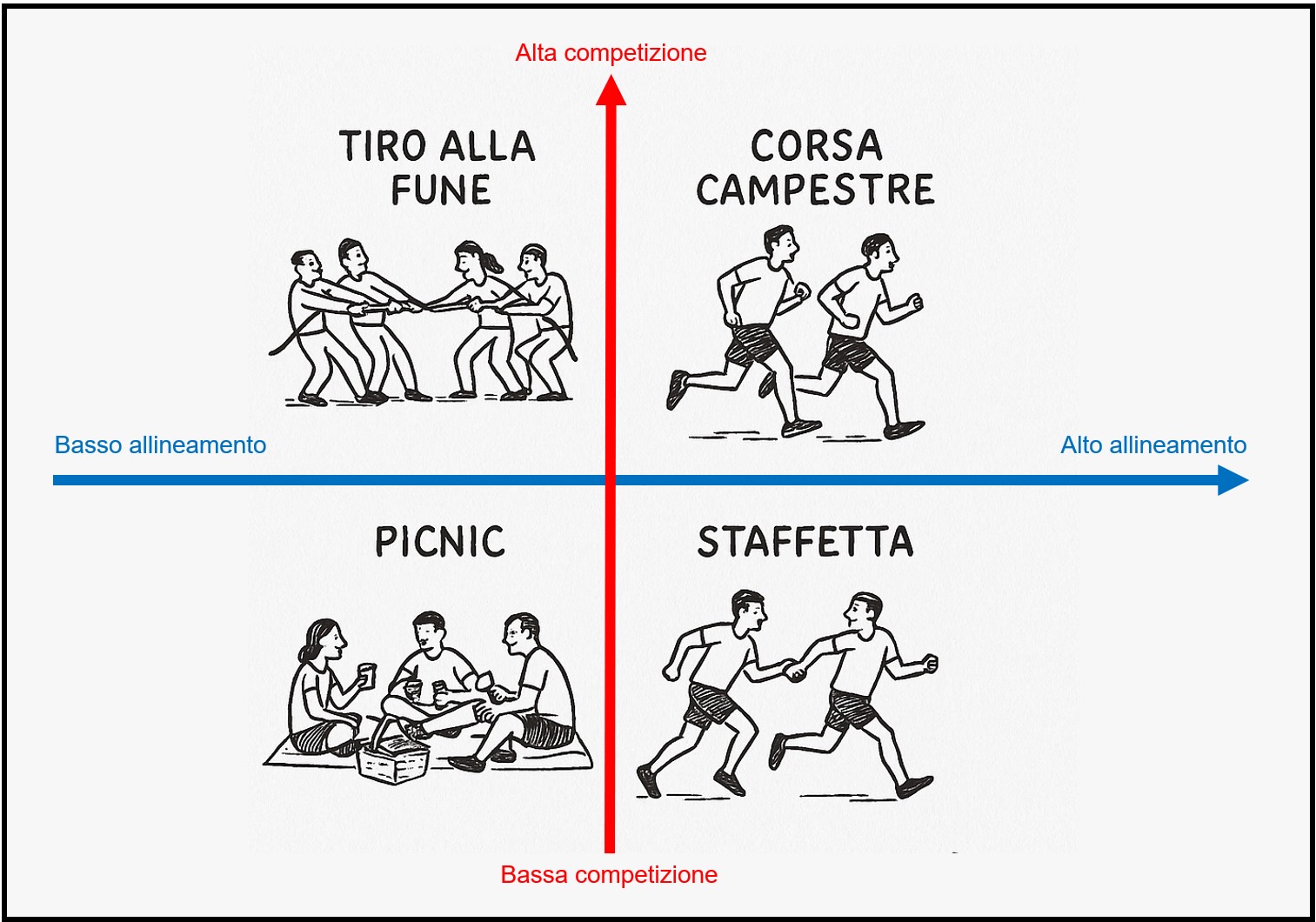

È uno di quei modelli a quadranti — l’ennesima aggiunta alla florida industria dei diagrammi bidimensionali alla Gartner, che spesso sembrano dire l’ovvio (e in effetti, a volte lo fanno). Ma che ogni tanto offrono anche un angolo di osservazione utile, un cambio di prospettiva. Questo, almeno, è ciò che ha fatto per me e magari può servire anche ad altri.

Il modello si chiama ALCO: acronimo di Allineamento e Competizione. Sono i due assi fondamentali su cui posizionare, in modo un po’ grezzo ma sorprendentemente utile, qualsiasi dinamica collaborativa.

L’asse orizzontale è quello dell’allineamento, e misura quanto le persone coinvolte condividono lo stesso obiettivo.

L’asse verticale è quello della competizione, che misura quanto le stesse persone desiderano guidare il progetto, avere visibilità, imporre la propria visione o difendere il proprio spazio di potere.

Incrociando questi due assi, emergono quattro quadranti che corrispondono ad altrettanti scenari ricorrenti della collaborazione. Vediamoli in senso antiorario:

- La corsa campestre (alto allineamento, alta competizione – in alto a destra). Qui tutti vogliono arrivare alla stessa meta, ma ognuno vuole farlo per conto proprio — e possibilmente per primo. L’energia non manca, l’obiettivo è condiviso, ma la competizione per il controllo genera attriti, gomitate, leadership parallele. È uno scenario ad alta intensità: può accelerare o esplodere, a seconda della qualità della regia. In questo scenario collaborare è DIFFICILE

- Il tiro alla fune (basso allineamento, alta competizione – in alto a sinistra). Lo scenario peggiore. Le persone coinvolte vogliono cose diverse e sono in competizione aperta per imporle. Ogni riunione è una lotta di posizione, ogni decisione un compromesso faticoso. Si avanza per inerzia, ma quasi mai nella direzione giusta. In questo scenario collaborare è DIFFICILISSIMO e, in definitiva, sconsigliato.

- Il picnic (basso allineamento, bassa competizione – in basso a sinistra).Tutti partecipano, nessuno litiga, ma ognuno ha in mente un progetto diverso. Come in un vero picnic: c’è chi vuole prendere il sole, chi cuoce le salsicce, chi gioca a racchettoni. Nessuno ostacola gli altri, ma nessuno lavora davvero allo stesso scopo. Manca una direzione comune, e quindi manca qualsiasi vera possibilità di avanzare. Il clima è disteso, persino gradevole — ma il progetto resta fermo, con gentilezza. La difficoltà nella collaborazione in questo caso è INTERMEDIA

- La staffetta (alto allineamento, bassa competizione – in basso a destra). È lo scenario ideale: tutti vogliono arrivare allo stesso risultato, e nessuno ha bisogno di dominare il percorso. C’è fiducia, chiarezza, collaborazione vera. Ma è anche una condizione rara: richiede maturità, visione condivisa, leadership discreta ma solida. Livello di difficoltà FACILE: è qui che la collaborazione dà il meglio di sé.

Una bussola per scegliere

Il modello ALCO non serve a etichettare i comportamenti, né a stabilire chi ha ragione o torto. Serve a leggere il contesto in cui ci si muove, per prendere decisioni più consapevoli. Perché — e qui sta il punto — collaborare è una scelta strategica, non un dovere etico.

La collaborazione ha vantaggi tanto noti quanto innegabili: arricchisce i punti di vista, genera maggiore accettazione delle soluzioni, distribuisce il carico, rafforza la coesione del gruppo, aumenta la qualità delle idee e, quando funziona, genera in definitiva risultati migliori. Oltre a questo, va riconosciuto che ci sono contesti in cui collaborare è l’unica strada praticabile, come ad esempio quando si affronta un problema complesso che richiede sintesi di competenze e conoscenze distribuite su un ampio gruppo di persone.

In questi casi, creare vere community collaborative può fare la differenza. Per esempio, nel progetto Sirio, il Design System di INPS, abbiamo costruito una community di pratica – UX@INPS – che ha permesso di coinvolgere le persone in modo strutturato, creando un linguaggio condiviso tra design, tecnologia e governance.

Come racconta anche Marco Minghetti nei Prolegomeni al Manifesto del Pop Management 14 e 15, la collaborazione funziona davvero quando è progettata, nutrita, sostenuta — e quando produce valore riconoscibile nel breve periodo per chi vi partecipa. Le community aziendali, se ben condotte, possono essere strumenti potenti per favorire appartenenza, senso, efficacia operativa. Ma proprio per questo, richiedono cura, risorse, e leadership autentica.

Ma proprio perché la collaborazione può dare tanto, tendiamo a dimenticare quanto può anche costare. È facile trovare consenso quando si elencano i benefici della collaborazione. Molto meno facile — e molto meno frequente — è leggere riflessioni sul suo rovescio della medaglia: il costo! La verità è che la collaborazione richiede (molto) tempo, determina una maggiore complessità decisionale, nasconde – ma non risolve quasi mai – la conflittualità latente, crea fraintendimenti sulla leadership (“chi decide per davvero?”) e, in ultimo, richiede un notevole sforzo di sintesi. E a questo elenco dobbiamo aggiungere che la collaborazione talvolta è un paravento per manager poco risoluti, o incapaci di formulare una visione di progetto efficace e condivisa.

Non stupisce allora che anche voci esterne al mondo della progettazione inizino a sollevare dubbi. In Prolegomeni al Manifesto del Pop Management 13 – L’empatia sistemica, si osserva che il rischio di “collaborare troppo” non è solo quantitativo ma strutturale: quando ogni interazione viene mediata, ritualizzata e moltiplicata, il senso si diluisce e l’energia si disperde.

Il valore del modello ALCO è tutto qui: aiutarci a capire quando l’investimento richiesto dalla collaborazione può produrre un ritorno positivo, e quando invece il gioco non vale la candela.

Uno scenario come la staffetta merita di essere coltivato. Ma altri, come il tiro alla fune, rischiano solo di farci sprecare tempo ed energie in battaglie inutili. In mezzo, tra picnic e corse campestri, ci sono zone grigie dove ogni passo va valutato con attenzione.

L’innovatore saggio non si chiede se deve collaborare. Si chiede con chi, quando, e a quali condizioni ha senso farlo. E sa riconoscere anche quando, con certe persone, su certi progetti, è meglio evitare.

Pensare, scegliere, disturbare

L’innovazione, quella che porta risultati, non è mai una ripetizione automatica di formule di successo. Non segue mode, né si accontenta di fare quello che “si dovrebbe fare”. Richiede lucidità: la capacità di vedere quando un’idea virtuosa e sulla cui efficacia tutti concordano — come nel caso della collaborazione — non sempre sia la scelta corretta.

La riflessione fatta sulla collaborazione ci racconta qualcosa di più ampio: nel mondo reale ci sono pochissime soluzioni buone per tutte le stagioni. Le ricette salvacena, i mantra organizzativi, gli approcci standardizzati funzionano bene nei talk, molto meno nelle aziende. E questo vale anche per l’innovazione stessa: quasi mai si produce qualcosa di utile iniziando un progetto dicendo “ora faccio innovazione”. Più spesso, si finisce per costruire meccanismi sofisticati che non risolvono nulla.

Innovare davvero significa mantenere uno sguardo critico, fare domande scomode, scegliere con consapevolezza, valutare ogni volta contesto e, quasi sempre, urtare qualche sensibilità. Significa saper mettere tutto in discussione, e ricominciare da capo anche quando pensi di aver finito.

Il punto non è collaborare di meno. È collaborare con giudizio, con misura, con intenzione. E soprattutto: non perché si deve, ma perché serve.

122 – continua

Copertina di Marcello Minghetti (Mosaico per Ariminum Circus Stagione 1)

Puntate precedenti