Sono particolarmente felice di ospitare l’Opinion Piece di una delle persone che maggiormente si è dedicata alla causa del Pop Management, Alexandra Nistor.

Così descrive se stessa: «artigiana di podcast e curiosa di natura, unisco mente scientifica e passione per la comunicazione per aiutare aziende e professionisti a raccontare il proprio impatto sul mondo, dando voce a progetti che generano valore sociale e culturale. Attraverso lo storytelling audio, trasformo storie complesse in contenuti coinvolgenti, capaci di ispirare, informare e costruire relazioni autentiche con il pubblico».

Noi siamo i media

Alexandra Nistor

L’uomo è un animale che comunica

Uno dei concetti più celebri di Marshall McLuhan, influente teorico della comunicazione, è racchiuso in una frase diventata iconica: “il medium è il messaggio”.

Ma cosa significa davvero? Che i mezzi di comunicazione che utilizziamo – dalla stampa alla televisione, fino ai social – incidono sulla società più profondamente del contenuto che trasmettono. Non è solo cosa diciamo, ma come lo diciamo e con quali strumenti, a plasmare la nostra percezione della realtà.

I media non si limitano a veicolare informazioni: modellano il modo in cui pensiamo, interagiamo e viviamo insieme.

Perché? Perché siamo animali pensanti, certo, ma anche emotivi e sociali. La nostra natura ci porta a cercare l’altro, a costruire relazioni. E proprio per questo la comunicazione è una dimensione fondamentale dell’essere umano: attraverso di essa costruiamo l’immagine di noi stessi, diamo forma alla nostra identità e definiamo le nostre relazioni e il nostro ruolo nei gruppi a cui apparteniamo.

Comprendere davvero che cosa sia comunicare non è semplice. È un concetto sfaccettato, studiato da psicologi, antropologi, sociologi, linguisti e filosofi. Questa ricchezza è un valore, ma rende difficile dare una definizione univoca.

Partiamo allora da cosa non è comunicazione: non è solo trasmissione di informazioni. Comunicare significa creare e condividere significati. E per farlo, ci affidiamo a segni e simboli che abbiamo appreso fin dall’infanzia, all’interno della nostra cultura di appartenenza.

I significati condivisi che utilizziamo derivano dalle immagini, dai modelli mentali e dalle rappresentazioni che abbiamo interiorizzato nel tempo. Comunicare significa quindi anche interpretare, costruire un ponte tra noi, gli altri e il mondo.

Ogni atto comunicativo richiede consapevolezza e intenzione. Eppure, questo non basta. Serve anche saper leggere il contesto, adattare il proprio messaggio per generare un percorso di senso condiviso.

È nella continua interazione con gli altri che impariamo a definire noi stessi e gli altri. Ecco perché la comunicazione è, prima di tutto, un prodotto culturale: si nutre di regole, modelli e consuetudini che rendono possibile capirsi, prevedere e interpretare i comportamenti all’interno di una comunità.

Comunicare, in fondo, significa partecipare, essere parte di una comunità.

Non a caso, la parola deriva dal latino communicare: “rendere comune”, “dividere qualcosa con qualcuno”. Ma anche communis, da cum (con) e munus (carica): condividere una responsabilità. In tedesco, mitteilen (“far parte”) aggiunge un’ulteriore sfumatura: quella della partecipazione attiva.

Arriviamo così a una definizione ampia, ma densa di significato: comunicare è uno scambio consapevole e intenzionale tra due o più interlocutori, che partecipano insieme alla costruzione di significati condivisi, secondo codici culturali comuni (Anolli, 2010).

La comunicazione è un’attività umana complessa, ma essenziale. Perché ci consente di:

– elaborare e condividere pensieri ed esperienze;

– costruire e mantenere relazioni;

– esprimere idee, emozioni e stati d’animo in modo creativo.

In poche parole, comunicare è vivere insieme.

Cultura della partecipazione

La cultura è ovunque. È l’ambiente fisico, mentale e sociale in cui siamo immersi.

Vive dentro di noi, nelle nostre credenze, nei valori in cui crediamo, nelle conoscenze che accumuliamo. Ma allo stesso tempo si manifesta fuori di noi, nelle istituzioni, nelle usanze, nelle leggi che regolano la vita collettiva.

La cultura è la lente con cui guardiamo il mondo, il filtro attraverso cui interpretiamo le azioni umane.

Ogni comunità ha una propria cultura. E se la cultura è ciò che ci tiene insieme, allora possiamo dire che cultura è partecipazione: vuol dire condividere valori, regole, tradizioni, modi di comunicare.

Ma attenzione: partecipare non significa solo far parte di una comunità o prendere parte alle sue attività. Partecipare significa anche “essere parte”, cioè contribuire attivamente allo scambio, influenzare e farsi influenzare.

Partecipare significa anche riconoscere la diversità. Diversità come relazione, come differenza di punti di vista.

In fondo, si comunica proprio perché si è diversi. Se fossimo tutti uguali, non ci sarebbe scambio. È proprio nella differenza che nasce la comunicazione, il confronto, la contaminazione reciproca.

In questo senso, la cultura è organizzazione della diversità.

Un’organizzazione che non annulla le differenze, non le omologa, ma le rende comprensibili e gestibili. È ciò che ci permette di prevedere e interpretare gli scambi tra individui all’interno di una comunità.

C’è poi un altro aspetto fondamentale della partecipazione: la responsabilità.

Ognuno è responsabile di ciò che comunica, delle idee che porta, della visione del mondo che contribuisce a costruire.

Tutte queste sfumature ci dicono che la cultura non è qualcosa di statico.

È un processo, in continuo divenire, in cui soggetti diversi si incontrano, si confrontano, e partecipano attivamente alla creazione di nuovi percorsi di senso.

La cultura del Pop Management

In un’epoca in cui la comunicazione pervade ogni aspetto, reale e virtuale, della nostra vita, è fondamentale non solo comprendere che cosa sia la comunicazione ma anche come comunicare.

È proprio in questo contesto che nasce il Pop Management, un approccio che mira a generare nuovi percorsi di senso attraverso la Comunicazione Pop.

“Non è una moda passeggera: è una vera e propria strategia che ha il potere di trasformare la quotidianità”, come scrive Marta Cioffi nel suo Opinion piece, (79- Opinion piece di Marta Cioffi), perché “la cultura Pop crea connessioni che trascendono le generazioni, i ruoli e i confini organizzativi, parlando il linguaggio che le persone usano ogni giorno: fatto di meme, tendenze, musica, eventi sociali e riferimenti condivisi. Le aziende devono diventare compagni di viaggio nelle esperienze quotidiane di tutti i propri stakeholder. Non si tratta più di lanciare un messaggio, ma di creare esperienze autentiche che parlino direttamente al cuore di chi ascolta”.

La Comunicazione Pop nasce da un’intuizione potente: “Se l’azienda vuole ascoltare ed essere ascoltata dai propri stakeholders, interni ed esterni, deve essere in grado di competere con tutto ciò che oggi assume le forme (i format) della Cultura Pop: un podcast, un videogioco, una serie tv, un reel, veicolando i valori della cura reciproca, dell’empatia sistemica, della convivialità, dell’autenticità, dell’autorevolezza. Ogni contenuto o strumento o processo aziendale che richieda un’attenzione diversa giunge da un’altra epoca e lo condanna definitivamente” (1 – Dallo Humanistic al Pop Management).

Pop non significa superficiale.

Pop significa presente. Capace di interpretare il tempo in cui viviamo, i suoi linguaggi, i suoi codici.

E di costruire, proprio attraverso quei linguaggi, relazioni nuove, più autentiche.

La Comunicazione Pop nasce come diretta espressione del Pop Management: un approccio che rappresenta l’evoluzione dello Humanistic Management e che propone una visione nuova dell’organizzazione, della gestione delle persone e della cultura d’impresa.

Un vero e proprio cambio di paradigma, in cui discipline spesso considerate lontane dal mondo aziendale – come la filosofia, la letteratura, il cinema, il teatro – si affiancano a strumenti più contemporanei come il networking multimediale e l’edutainment, diventando leve strategiche per l’integrazione organizzativa e l’innovazione dei modelli di gestione (1 – Dallo Humanistic al Pop Management).

A dare forma e direzione a questo approccio è Il Manifesto del Pop Management: una guida dinamica, aperta, in costante evoluzione. Non è un documento rigido, ma il frutto di un processo di intelligenza collaborativa che ha coinvolto persone con background, competenze e visioni diverse.

Questa intelligenza collettiva è stata attivata in diversi momenti. Non solo attraverso i prolegomeni al Manifesto, ma anche durante le sessioni del Pop Evolution Lab con il metodo YourChangeCanvas, le quali hanno consentito alla community, attraverso un processo di co-creazione, strutturato e coinvolgente, di far emergere le intenzioni d’azione più rilevanti per il futuro del movimento. Il risultato di questo lavoro è stato poi raccolto e organizzato attorno a sei assi portanti:

- a) Il Manifesto

- b) I canali comunicativi

- c) Il dibattito collaborativo

- d) Una visione collettiva

- e) La responsabilità diffusa

- f) Un piano d’azione condiviso

In questo modo, il Pop Management non si limita a proporre un nuovo linguaggio, ma costruisce una vera e propria architettura partecipativa, in cui la cultura organizzativa si nutre di creatività, contaminazione e ascolto reciproco.

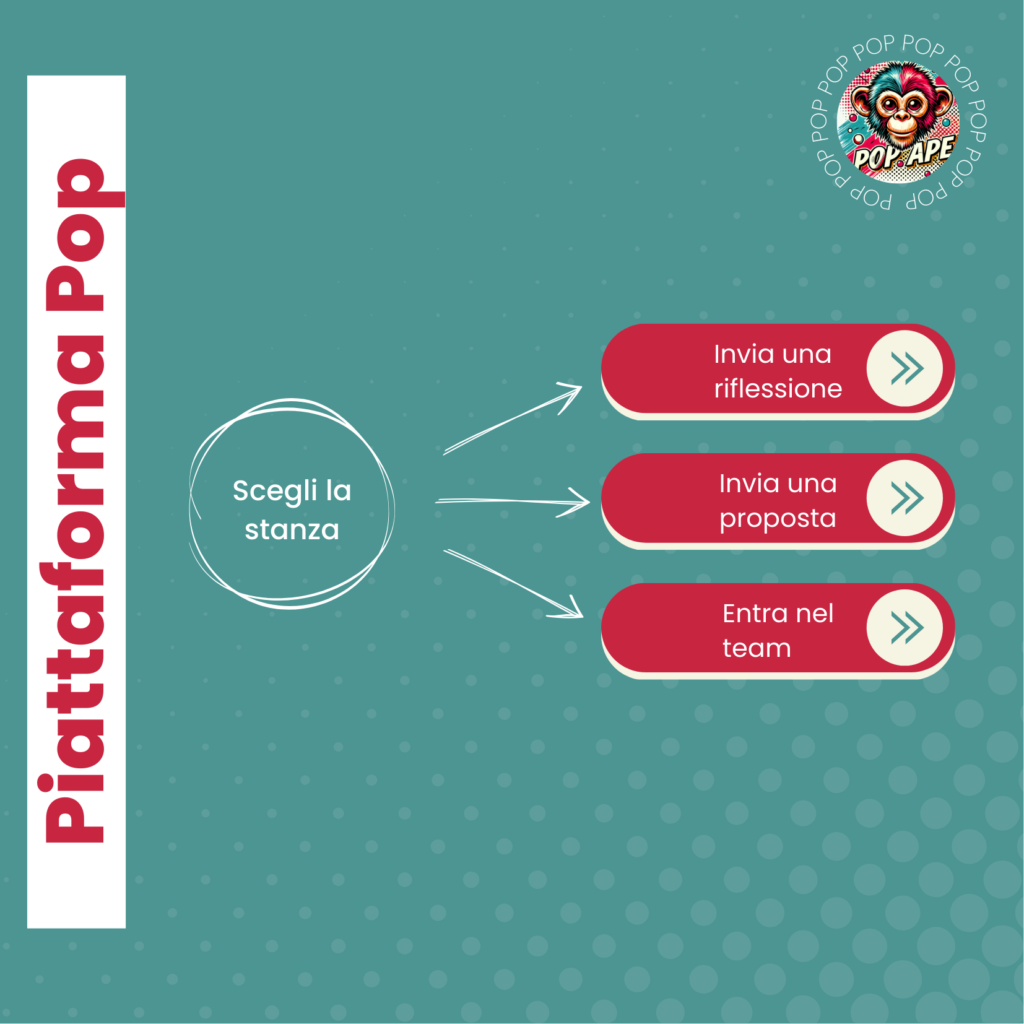

Per ogni tema è stata creata una stanza virtuale, uno spazio di confronto dinamico e in continua evoluzione, curato da uno o più membri della community, con l’obiettivo, non solo di stimolare il confronto sui macro-temi, ma anche di trasformare le visioni condivise in azioni concrete.

Le sei stanze sono disponibili sulla piattaforma del Pop Management: è qui che avrà luogo il nostro “dialogo partecipato”. Chiunque entri a far parte della community può partecipare attivamente, inviando riflessioni, proposte operative o collaborando direttamente con i team che animano le stanze.

Ma non finisce qui. La piattaforma offre molteplici modi per contribuire al progetto:

– si possono creare contenuti, come i Prolegomeni o le Conversazioni collaborative;

– si possono proporre Laboratori Pop (anche nuovi), come il Pop Evolution Lab o il Dialogo socratico;

– oppure si può portare la community nella propria città, ad esempio attraverso eventi come il Pop Ape fondativo.

L’obiettivo del Pop Management è ambizioso ma chiaro: superare i modelli aziendali rigidi e obsoleti per costruire un nuovo paradigma. Un paradigma fatto di relazioni autentiche, cura reciproca, empatia sistemica, convivialità, autenticità e autorevolezza. Al centro di questo approccio c’è il valore del capitale umano: ogni persona, con le sue competenze e il suo potenziale, diventa una risorsa chiave per generare innovazione (69– Opinion piece di Luca La Barbera).

In definitiva, il Pop Management non è un’idea astratta. È una community viva, che cresce attraverso la partecipazione e l’azione.

Non vuole imporre un cambiamento, ma creare una cultura alla quale persone e organizzazioni scelgano liberamente di aderire.

E per farlo, ha bisogno di te.

Se sei arrivato fin qui nella lettura, significa che sei Pop.

Ora non ti resta che scegliere come partecipare al Pop Management.

Bibliografia

Anolli, L. (2010). Prima lezione di psicologia della comunicazione. Bari: Gius. Laterza & Figli

Corchia, L. (2014). Le teorie sociologiche della comunicazione di massa. Dieci lezioni. Roma: Aracne.

Gitlin, T. (2007). Media Unlimited. How the Torrent of Images and Sounds Overwhelms

Our Lives. Londra: Picador.

McLuhan, M. (1986). Gli strumenti del comunicare. Strumenti di studio.

105 – continua

Copertina di Marcello Minghetti (Mosaico per Ariminum Circus Stagione 1)

Puntate precedenti