In collaborazione con Fondirigenti, cominciamo oggi un percorso conversazionale nel “long format” cui i lettori del nostro blog si sono ormai affezionati (vedi le conversazioni di Librare, in collaborazione con l’Associazione Italiana Editori, o di New Humanities, in collaborazione con il Festival VRE – Virtual Reality Experience). Questa volta vogliamo esplorare la prospettiva dell’Open Management (declinazione operativa dei valori e dei principi espressi dal paradigma dell’Open Leadership) come opportunità di ripensare l’organizzazione e lo stile gestionale in un’ottica di adattamento continuo ai mutamenti dell’ambiente, oggi quanto mai rapidi e imprevedibili. Si tratta di una riflessione che si inserisce alla perfezione del modello dello Humanistic Management, recentemente ribattezzato Humanistic Management X.O, ad indicare che le desinenze 2.0, 3.0, 4.0… non sono più sufficienti a definire un processo evolutivo in costante e rapidissima modificazione.

L’Apertura è la prima chiave interpretativa necessaria per comprendere l’attuale contesto socio-economico, sempre più digitale: in questo quadro, va intesa anche come apertura dei confini organizzativi interni ed esterni, fondata su trasparenza, condivisione di informazioni, opinioni ed esperienze con tutti gli stakeholder – clienti, partner, dipendenti, fornitori, comunità locali, associazioni, fondazioni. Come si afferma nella Premessa al Manifesto dello Humanistic Management (2004),“per capire il presente e guardare al futuro occorre promuovere apertura mentale, autoanalisi e riflessioni individuali, coniugate alla capacità di trovare continuamente soluzioni originali, attraverso una maniacale attenzione al contesto, a ciò che sta fuori”.

Punto di partenza delle riflessioni collaborative, cui come di consueto parteciperanno panel metadisciplinari di manager, studiosi ed esperti, è la ricerca Open Mood promossa da Fondirigenti, in collaborazione con Confindustria e Federmanager, nell’ambito di un’azione strategica nazionale che ha l’obiettivo di studiare e approfondire le dinamiche manageriali nelle organizzazioni attuali ai fini di sviluppare, con le risorse del Fondo, progetti manageriali di qualità per le imprese e i manager attivi sul territorio nazionale. I partner della ricerca sono CIS – Scuola per la gestione di impresa di Reggio Emilia, SFC – Sistemi Formativi Confindustria e Forma del tempo.

Open Mood, in estrema sintesi, ha indagato le caratteristiche di uno stile manageriale aperto, capace di creare le condizioni necessarie per una migliore flessibilità, adattabilità e capacità di innovazione di un’organizzazione contemporanea.

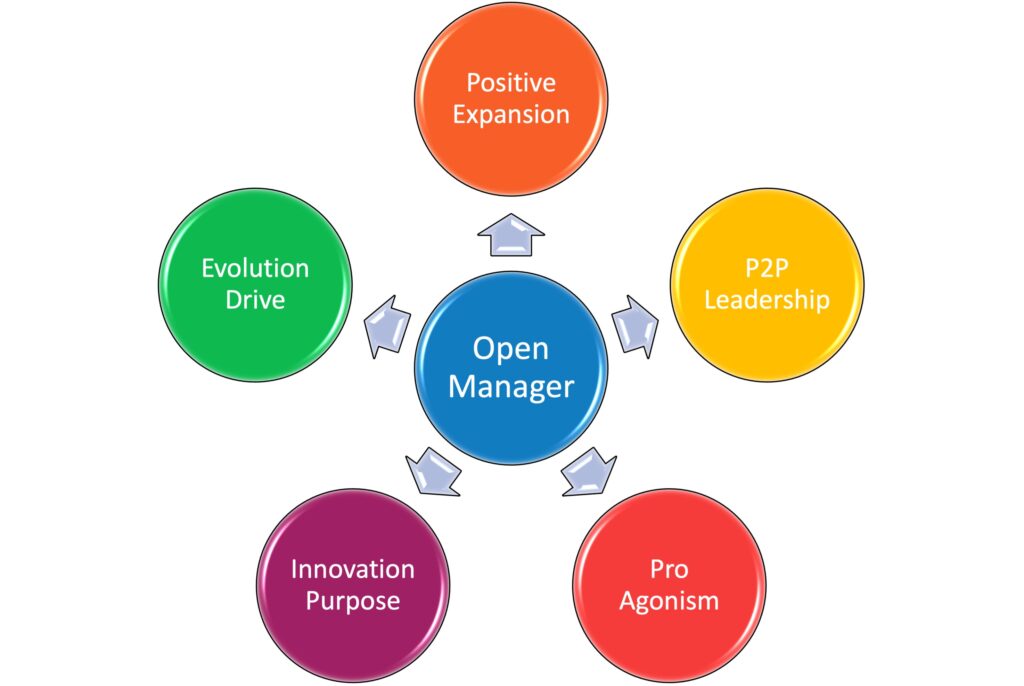

Da un processo estremamente articolato di analisi, interviste ed elaborazione dei dati è scaturita la definizione e la validazione di un modello articolato in 5 fattori chiave – Positive Expansion, P2P Leadership, Pro-Agonism, Innovation Purpose, Evolution Drive. I partner che hanno sviluppato la ricerca hanno anche messo a punto uno strumento di self assessment per verificare di quali competenze si è già in possesso e per quali, invece, occorre investire in formazione. Il test è fruibile online in auto-somministrazione attraverso la piattaforma di Confindustria. Non solo: è stato prodotto un modello formativo dedicato, utile a promuovere lo sviluppo delle competenze che l’auto-somministrazione del questionario ha identificato come critiche.

Oggi cominciamo a presentare il modello nelle sue componenti generali: nelle prossime Conversazioni andremo a sviscerare le caratteristiche dei cinque fattori che caratterizzano l’agire di un Open Manager nello scenario contemporaneo, quanto mai complesso e ricco di sfide (vedi su questo le Conversazioni della serie PeopleCaring).

I partecipanti a questa Prima Conversazione sono: Paolo Bruttini, Partner Forma del Tempo; Annalisa Corghi, Presidentessa CIS; Alberto Felice De Toni, Professore ordinario di ingegneria economico-gestionale presso l’Università degli Studi di Udine e Direttore scientifico di CUOA Business School; Massimo Sabatini, Direttore Generale Fondirigenti; Luigi Serra, Presidente SFC – Sistemi Formativi Confindustria.

Marco Minghetti: Fondirigenti, Confindustria e tutti i partner hanno creduto fin da subito nel progetto Open Mood, sostenendolo con forza. Chiederei quindi innanzitutto le ragioni di questa scelta.

Massimo Sabatini: Fondirigenti è l’unico Fondo interprofessionale a promuovere le iniziative strategiche. Si tratta di progetti definiti sulla base delle esigenze dei territori e nati a valle di una costante azione di ascolto con le associazioni di Confindustria e Federmanager. In questi anni abbiamo fortemente investito su temi dell’innovazione e della sostenibilità vitali per il futuro del Paese destinando a queste iniziative oltre 55 milioni di euro dal 2017 ad oggi.

Tra queste iniziative rientra Open Mood, che abbiamo deciso di promuovere per far fronte alle sfide che imprese e manager devono affrontare in questo periodo di ripartenza post pandemico. E’ in tale scenario che è opportuno ripensare l’organizzazione e lo stile gestionale in un’ottica Open, di adattamento continuo ai mutamenti dell’ambiente, cavalcando le nuove opportunità e superando le inevitabili difficoltà. Il progetto si propone di raccogliere e diffondere le migliori pratiche di Open Management e condividere le esperienze di successo sul tema.

Luigi Serra: Come Confindustria e come Sistemi Formativi Confindustria siamo, da sempre, convinti che sia necessario accrescere la consapevolezza della strategicità del capitale umano delle nostre aziende in quanto motore dello sviluppo, e che per farlo occorra favorire un processo di cambiamento culturale, incentrato sull’attenzione allo sviluppo dell’efficacia delle risorse umane, vera e propria garanzia di successo per tutte le organizzazioni.

In questo quadro, ritengo che il tema dell’Open Management possa essere una delle chiavi strategiche per comprendere e gestire con efficacia questo processo di innovazione culturale all’interno delle nostre organizzazioni. La ricerca Open Mood ha dimostrato che le nostre imprese sono, oggi più che mai, sempre più “aperte” e bisognose di Open Manager che sappiano governarle, ripensando l’organizzazione e lo stile gestionale in un’ottica sempre più innovativa, permettendo così all’azienda di adattarsi costantemente alle trasformazioni dell’ambiente circostante senza perdere visione strategica e capacità competitiva.

Per noi di SFC – Sistemi Formativi Confindustria, l’impegno teso alla valorizzazione dello sviluppo delle persone che operano nel nostro sistema imprenditoriale è sempre stato costante. Sviluppare competenze necessarie ad anticipare e governare il cambiamento, per renderlo positivo e duraturo, rappresenta da sempre una delle finalità principali delle nostre attività, per assicurare al Sistema Associativo una strategia adatta non solo a indurre nuovi comportamenti e a introdurre nuove conoscenze, ma anche a rendere le nostre organizzazioni, nel loro complesso, sempre più propositive, snelle e utili.

In particolare, SFC si propone come architrave/fondamento di una struttura a rete costituita dall’offerta formativa di parte imprenditoriale, valorizzando le potenzialità che le derivano dall’integrazione nella struttura di Confindustria e dalla presenza nella compagine societaria delle migliori realtà nel mercato di servizi formativi. L’autorevolezza e la competenza che caratterizzano l’attività dei singoli Soci arricchiscono l’attività di SFC attraverso la circolazione delle informazioni, l’interscambio delle esperienze, la promozione di grandi progetti a favore delle imprese e del Sistema Associativo, la diffusione di know-how e il trasferimento di cultura di impresa.

Per cogliere a pieno questi obiettivi, il modello dell’Open Manager può davvero rappresentare un’importante novità ed una risorsa strategica per supportare la crescita delle risorse umane delle nostre organizzazioni, stimolando la riflessione sull’evoluzione delle competenze e sulla condivisione delle strategie, con il fine ultimo di sviluppare un percorso comune di analisi e di crescita che ci consenta di fornire alle aziende risposte pronte ed efficaci.

Marco Minghetti: Cominciamo dunque ad esaminare più da vicino questa nuova figura, l’Open Manager. Secondo quanto indicato dalla ricerca Open Mood, l’Open Manager favorisce e sviluppa l’Innovazione Aperta in azienda. Adotta uno stile che coniuga due dimensioni: all’interno dell’azienda lavora in modo agile, facilita la trasparenza, la collaborazione, la sperimentazione e la leadership diffusa; all’esterno è pronto a cogliere le opportunità, contribuisce al disegno di soluzioni innovative e si impegna per la loro implementazione in azienda. Possiamo approfondire questi concetti?

Alberto Felice De Toni: Il concetto di “Open Manager” richiama quello famoso di “Open Innovation” proposto nel 2003 da Henry Chesbrough. Il paradigma dell’innovazione aperta è l’attuale modello di riferimento dell’innovazione. Il modello tradizionale viene definito per contrapposizione innovazione chiusa. Come l’innovazione chiusa era basata sulla Ricerca & Sviluppo, così l’innovazione aperta è basata sulla “Connessione & Sviluppo”.

Alberto Felice De Toni: Il concetto di “Open Manager” richiama quello famoso di “Open Innovation” proposto nel 2003 da Henry Chesbrough. Il paradigma dell’innovazione aperta è l’attuale modello di riferimento dell’innovazione. Il modello tradizionale viene definito per contrapposizione innovazione chiusa. Come l’innovazione chiusa era basata sulla Ricerca & Sviluppo, così l’innovazione aperta è basata sulla “Connessione & Sviluppo”.

Oggi innovare significa soprattutto mutuare da un grande numero di attori esterni contributi significativi, metterli insieme, in una parola “connettere” conoscenze esterne e interne. L’incremento di conoscenza nelle imprese è quindi sempre più fondato su sorgenti esterne; all’interno viene svolta l’attività chiave di “connessione” della conoscenza. La conoscenza esterna viene perciò riconosciuta, internalizzata e ricombinata.

Il dispiegamento del modello di Connessione & Sviluppo richiede di attivare due processi fondamentali: l’acquisizione di conoscenza distribuita all’esterno e la connessione della conoscenza esterna con quella interna, in una ricombinazione il più possibile unica e discontinua. In questo senso i nuovi manager sono “Open Manager”, cioè dei veri e propri “broker” della conoscenza esterna, capaci di ricombinarla con quella interna e di valorizzarla con il contributo di tutte le risorse interne.

Massimo Sabatini: Nel contesto attuale, caratterizzato dalle due grandi transizioni (digitale e sostenibile), l’Open Manager è una figura indispensabile per generare e gestire processi di innovazione all’interno dell’impresa, valorizzando ogni occasione di crescita anche grazie ad una rinnovata interpretazione delle relazioni con gli attori interni ed esterni all’organizzazione. L’osmosi di competenze, esperienze, professionalità, idee e progettualità è oggi più che mai ossigeno per l’impresa che può e deve dare e ricevere stimoli ed opportunità dall’intero ecosistema sociale ed economico di riferimento.

Direi di più. L’approccio “Open” dovrebbe essere fatto proprio non solo da una specifica figura manageriale, ma da tutto il management d’impresa. Gli steccati e i recinti, anche di ruoli e competenze, sono già da tempo inidonei a garantire la sopravvivenza e la crescita delle imprese. Anzi, l’esperienza di questi ultimi decenni, ci dimostra che solo dalle contaminazioni (e dalla capacità di attivare e mettere in rete le diverse competenze) sorgono le migliori opportunità di business e che le imprese più profittevoli e solide sono proprio quelle guidate da un management “Open”.

Ritengo perciò importante una sua diffusione su larga scala: nell’attuale fase di grandi trasformazioni, nelle grande aziende un manager inclusivo all’interno ed aperto verso l’esterno dovrebbe costituire la normalità; ma anche nell’ambito delle imprese di minori dimensioni che possono, grazie all’Open Management, aumentare in modo considerevole le proprie capacità di dialogo e interazione con l’ambiente, cogliendone stimoli alla crescita e nuove opportunità di business anche attraverso l’interazione “di filiera” con le imprese di maggiori dimensioni.

Marco Minghetti: Esistono contesti specifici in cui è maggiormente urgente inserire questo modello? O ha ragione Massimo quando sostiene che oggi tutte le realtà aziendali ne hanno bisogno?

Alberto Felice De Toni: Per le grandi imprese il superamento della Ricerca & Sviluppo a favore della Connessione & Sviluppo ha rappresentato una grande discontinuità rispetto al passato. Per quanto riguarda le PMI, invece, il modello della Open Innovation rappresenta l’insieme di modalità con cui le aziende hanno sempre innovato e continuano a farlo.

Possiamo affermare che, nella formulazione dell’Open Innovation, le grandi imprese si siano ispirate a modelli da sempre declinati nelle PMI, le quali, per una volta, hanno anticipato i grandi gruppi industriali nelle strategie di sviluppo della conoscenza.

In tal senso i veri “pionieri” della Open Innovation sono state le PMI, costrette in questi sentieri inesplorati da risorse insufficienti e da limiti strutturali. Pionieri che hanno intuito, prima delle grandi corporation, i vantaggi derivanti dalla presenza di un gran numero di attori esterni detentori di conoscenza. La dimensione ridotta di tali realtà industriali, infatti, ha sempre precluso loro la possibilità di fare innovazione investendo ingenti risorse in strutture di R&S interne. Al contrario, la disponibilità di conoscenza esterna ha spinto le PMI a guardare direttamente laddove la conoscenza risultava già disponibile.

Come nei processi evolutivi dove i passaggi risultano molto stretti, così nelle PMI l’innovazione si è evoluta seguendo un modello quasi “obbligato”, fondato sul presidio dei contributi esterni, declinando inconsapevolmente il principio della Connessione & Sviluppo.

Le aziende fortemente innovative necessitano quindi di “Open Manager” attivi nei due processi fondamentali sopra indicati: internalizzazione e ricombinazione della conoscenza. Nel primo processo l’Open Manager coglie all’esterno le migliori opportunità, mentre nel secondo contribuisce a immaginare, progettare e implementare soluzioni innovative. Per ottenere questo favorisce la sperimentazione, valorizza l’intelligenza di tutti i collaboratori e ne promuove la self-leadership.

In ultima analisi gli Open Manager – con l’obiettivo di creare sempre nuove opportunità competitive – intercettano flussi esterni di sapere e informazioni, creano connessioni tra la conoscenza esterna e quella interna, attivano processi di ricombinazione della conoscenza mobilitando, motivando e valorizzando l’intelligenza distribuita dei collaboratori.

Marco Minghetti: Possiamo dunque dire che l’Open Manager favorisce la vitalità e la crescita armonica dell’Organizzazione?

Paolo Bruttini: Più di vent’anni fa, in una fertile attività formativa che ho frequentato in Inghilterra presso l’Università di Bristol, ho compreso il valore di operare in un sistema vitale, capace di generare e di rigenerarsi. Da allora ho considerato questa come la stella polare della mia ricerca e degli interventi di sviluppo organizzativo che sono andato realizzando in azienda in questi anni. La vitalità di un sistema è un concetto primitivo. Sentiamo immediatamente se c’è energia, quando entriamo in un’impresa e se questa energia è generativa oppure è canalizzata contro qualcosa o qualcuno.

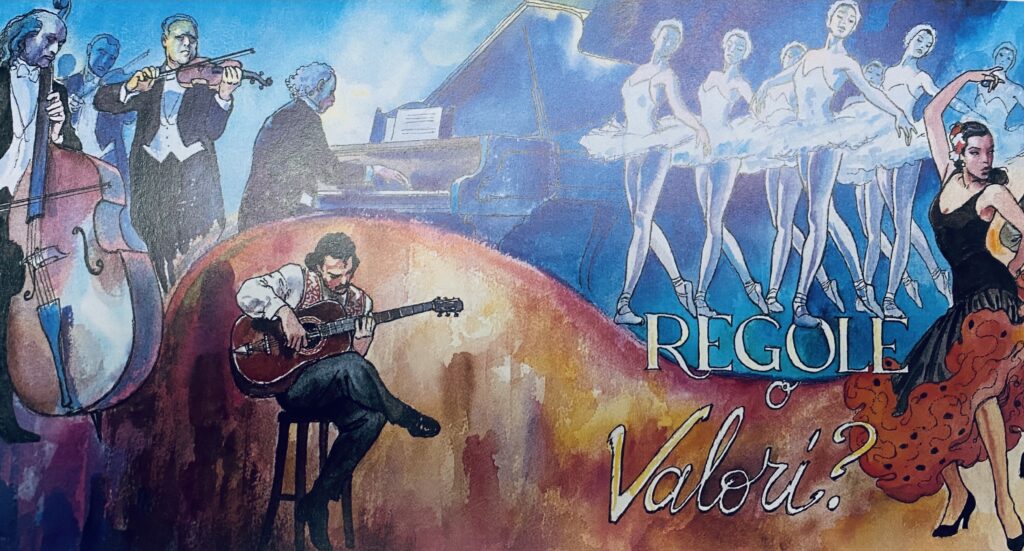

Marco Minghetti: Sono d’accordo. Nella prospettiva dello Humanistic Management si parla infatti di azienda come Mondo Vitale: “un sistema guidato nella sua performance collettiva da convincimenti condivisi e da empatia sistemica, dove sistemica equivale a non occasionale, strutturale. Come in un quartetto d’archi, in una compagnia teatrale, in una équipe sportiva che vince, in un laboratorio di ricerca o in uno studio di professionisti associati”. E, aggiungo, in molte delle piccole e medie imprese citate sopra da Massimo Sabatini e Alberto De Toni, realtà italiane nelle quali il genius dell’empatia sistemica vige, perché è connaturato al carattere nazionale e non è stato soffocato da uno scientific management d’importazione.

Un concetto ripreso anche nel suo libro da Mario Perego, Direttore HR di Heineken, Le organizzazioni armoniche. Sette note per raggiungere l’eccellenza, in cui si affronta il tema della progettazione e della gestione delle organizzazioni secondo un modello ispirato alla metafora dell’orchestra e delle note musicali; ma soprattutto orientato alla ricerca di un approccio adeguato al contesto della propria organizzazione che non sia riduttivo e schematico o “meramente meccanico ed elementare”.

Un concetto ripreso anche nel suo libro da Mario Perego, Direttore HR di Heineken, Le organizzazioni armoniche. Sette note per raggiungere l’eccellenza, in cui si affronta il tema della progettazione e della gestione delle organizzazioni secondo un modello ispirato alla metafora dell’orchestra e delle note musicali; ma soprattutto orientato alla ricerca di un approccio adeguato al contesto della propria organizzazione che non sia riduttivo e schematico o “meramente meccanico ed elementare”.

Paolo Bruttini: Perfetto: ma come si mantiene un sistema vitale? La natura ci insegna a farlo: attraverso una molteplicità di trasformazioni casuali, le specie riescono spesso ad adattarsi ai contesti, a sopravvivere. Ne fanno le spese i singoli organismi, cha a volte non sono attrezzati a sufficienza per affrontare le sfide, ma il loro sacrificio consente al sistema di sopravvivere nel lungo periodo. Dunque, un sistema vivente perdura se è aperto all’emergere di nuove soluzioni, di architetture impreviste, di dinamiche che cambiano le regole. Aprirsi a nuove prospettive è la condizione che consente ai sistemi di crescere e svilupparsi. Il prezzo della varietà è una certa dose di disequilibrio. Non troppo e non troppo poco.

Questa prospettiva evoluzionista va temperata, tuttavia. Lo stesso Darwin era ben consapevole che l’essere vivente al vertice della scala evolutiva è proprio quello i cui piccoli nascono in una condizione neotenica: per molti anni non sono in grado di nutrirsi in autonomia e richiedono cura, per usare il linguaggio dello Humanistic Management. Il lungo tempo di cura è la motivazione principale del primato dei Sapiens sugli altri essere viventi. Quindi l’integrazione, l’ascolto, la partecipazione all’interno e all’esterno dell’azienda propongono la cura come condizione necessaria, insieme alla varietà, per la generatività e il progresso. Sembra la giusta prospettiva in un mondo che è globalizzato, ma, proprio per questo, a rischio di perdita di identità perché tutte le contraddizioni sono tenute sotto lo stesso tetto. Il risultato di queste tensioni è il tentativo di alcuni di ritornare indietro, ritirarsi, ritornare ad un passato fatto di popoli, confini, nazioni. Aspettative anche legittime, ma che possono solo rimandare la colossale trasformazione che ci viene richiesta in un mondo del tutto nuovo.

Annalisa Corghi: Sono d’accordo con Paolo. La messa a sistema strutturale di una figura manageriale in grado di favorire al contempo adattamento a variabili esterne, oggi più che mai dinamiche e mutevoli, ed adozione di approcci e stili di gestione innovativi, inclusivi e collaborativi rappresenterà nel breve termine, per aziende di ogni settore e dimensione, il fattore chiave in grado di discriminare successo e crescita di risorse e business.

La strategicità del ruolo deriva dalla capacità attribuita all’Open Manager di accogliere e superare il già ampio paradigma dell’innovazione tecnologica, di prodotto e processo, mirando alla costruzione di Organizzazioni trasversalmente informate, consapevoli e reattive, in cui flussi operativi, comunicativi e gestionali risulteranno nativamente orientati alla flessibilità, allo scambio, alla contaminazione di conoscenze e competenze, alla crescita delle risorse in ottica collaborativa, con obiettivo finale una rinnovata capacità di risposta al mercato.

Un’evoluzione che risulta volta a sostenere lo sviluppo economico di PMI e Grandi Imprese del territorio, oggi accomunate dalla necessità di far fronte con creatività e con approcci smart a cambiamenti globali attraverso nuovi modelli di gestione Open che avranno ricadute dirette, oltre che su sostenibilità e continuità del business, anche su nuovi posizionamenti internazionali, sul potenziamento di export performance e sui livelli di attrattività.

Un approccio nuovo, traducibile nella capacità di reagire con velocità e adattabilità a cambiamenti e criticità, oggi connesse ad esempio all’interruzione delle Supply Chain globali e alla mancanza di materia prima, sia attribuendo fiducia e autonomia decisionale su più livelli funzionali che attivando, anche in chiave green, processi di sharing economy, nuove partnership e reti di conoscenza capaci di promuovere soluzioni gestionali e operative innovative.

Il tratto evolutivo della figura e dei conseguenti nuovi approcci manageriali, si rintraccia infatti anche nella spinta all’interoperabilità, che coinvolge catene del valore e contaminazioni esterne alle filiere, e che assegna all’Open Manager ruolo di facilitatore per l’accesso a competenze, conoscenze, strumenti, progetti, che si attiveranno a partire dalla costruzione di occasioni e opportunità di scambio tra figure imprenditoriali, reti e Hub tecnologici.

Marco Minghetti: Mi sembra che quanto dici sia coerente con la definizione di Metadisciplinarietà che venne introdotta nel dibattito manageriale una ventina di anni fa. Così viene definita nel Manifesto dello Humanistic Management: “Metadisciplinarità, contrapposta ad ogni eccessiva e babelica commistione, significa sostanzialmente che le persone sono in grado di fare due cose: relativizzare il contributo della propria disciplina rispetto ad altre discipline e dialogare con gli operatori interni ed esterni di discipline diverse dalla propria. Essere metadisciplinari significa in sostanza avere la capacità di fare riferimento, direttamente o indirettamente, a competenze diverse da quelle che si possiedono pienamente. Ora, se la multidisciplinarità può essere garantita da un’équipe di specialisti e la interdisciplinarità da un dialogo tra specialisti, la metadisciplinarità sorge da uno sguardo che nasce da una ampia visione del mondo: delle sue premesse, dei suoi modi di essere, dei suoi fini”.

Annalisa Corghi: Rispetto allo stato attuale, il valore del tratto “metadisciplinare” della figura si ritrova sia all’interno di dinamiche che coinvolgono imprese strutturate e di carattere internazionale, che, impegnate nella realizzazione di progetti vocati al miglioramento continuo (per l’adattabilità organizzativa, la sostenibilità ambientale, economica e sociale), potranno valorizzare la capacità eterocentrica dell’Open Manager di promuovere cambiamento attivando relazioni di scambio con stakeholder del mondo industriale, della ricerca, accademico; sia all’interno di processi di crescita di PMI verso ruoli catalizzatori di innovazione, riequilibrando dinamiche di influenza e competitività.

Un alto livello di commitment delle risorse aziendali è la variabile necessaria alla messa in atto del cambiamento organizzativo in chiave Open auspicato, che verrà promosso dal Manager agendo su stili comunicativi e gestionali inclusivi, sul trasferimento di informazioni chiare e distribuite e su leve motivazionali in grado di sostenere l’introduzione strutturale del nuovo modello di business.

Massimo Sabatini: Il commitment non può che basarsi sulla fiducia, elemento centrale dell’approccio Open: e lo è ancor di più in un’epoca in cui la diffusione del lavoro agile allontana “fisicamente” le persone rendendone ancor più necessaria l’interrelazione. Una fiducia che deve essere alimentata da competenza, professionalità e autorevolezza.

Marco Minghetti: Questa accentuazione sul tema del commitment ci porta naturalmente ad analizzare la prima caratteristica del modello Open Management: la Positive Expansion. Le caratteristiche distintive della Positive Expansion sono riconducibili all’accettazione cognitiva ed emotiva del cambiamento, come condizione permanente del nostro tempo. Tale dimensione è sostenibile se, come sottolineava Massimo, si amplifica la fiducia verso di sé e la fiducia verso gli altri. Si tratta della fiducia nel potersi adattare ed evolvere, unitamente ad una disponibilità a creare relazioni con altre persone, specie i collaboratori. In definitiva, la crescita economica e sociale è possibile proprio quando si costruiscono rapporti che favoriscono la resilienza. La Positive Expansion si qualifica anche nell’aspetto più concreto del business. Anche se il proprio ruolo non è dedicato al business in senso stretto, il mondo contemporaneo porta tutti i ruoli manageriali a cogliere delle opportunità trasversali dentro e fuori l’organizzazione in grado di renderla più competitiva. La Positive Expansion è, quindi, una dimensione che si fonda su relazioni di fiducia (verso sé e verso altri), predisposizione al cambiamento continuo e orientamento al business.

Marco Minghetti: Questa accentuazione sul tema del commitment ci porta naturalmente ad analizzare la prima caratteristica del modello Open Management: la Positive Expansion. Le caratteristiche distintive della Positive Expansion sono riconducibili all’accettazione cognitiva ed emotiva del cambiamento, come condizione permanente del nostro tempo. Tale dimensione è sostenibile se, come sottolineava Massimo, si amplifica la fiducia verso di sé e la fiducia verso gli altri. Si tratta della fiducia nel potersi adattare ed evolvere, unitamente ad una disponibilità a creare relazioni con altre persone, specie i collaboratori. In definitiva, la crescita economica e sociale è possibile proprio quando si costruiscono rapporti che favoriscono la resilienza. La Positive Expansion si qualifica anche nell’aspetto più concreto del business. Anche se il proprio ruolo non è dedicato al business in senso stretto, il mondo contemporaneo porta tutti i ruoli manageriali a cogliere delle opportunità trasversali dentro e fuori l’organizzazione in grado di renderla più competitiva. La Positive Expansion è, quindi, una dimensione che si fonda su relazioni di fiducia (verso sé e verso altri), predisposizione al cambiamento continuo e orientamento al business.

Luigi Serra: Credo che la Positive Expansion sia il fattore decisivo della dimensione di ogni Open Manager. E sono molto d’accordo con i risultati della ricerca, che l’hanno portato ad essere definito come l’Open Factor, il fattore che in qualche modo possiamo definire la chiave di volta, la base portante di tutti gli altri fattori descrittivi del profilo dell’Open Manager.

La definizione di questo primo fattore porta necessariamente ad una riflessione sull’accettazione del cambiamento continuo e sulla necessità di costruire rapporti che possano favorire la fiducia reciproca e, in ultima analisi, la resilienza dei nostri sistemi imprenditoriali. Ragionamento, questo, che vale non solo all’interno del nuovo paradigma imposto dalla recente pandemia, in cui esigenze, priorità, aspettative e competenze sono cambiati in tempi rapidissimi, ma che si può ritenere strategico anche per il futuro prossimo delle nostre organizzazioni.

Una delle prime sfere che l’emergenza sanitaria ci ha di recente costretti a ripensare è stata proprio l’organizzazione del lavoro, che si è necessariamente dovuta rendere agile e smart. Questo grande cambiamento ha reso e rende ancora oggi essenziale una completa riorganizzazione delle competenze presenti nelle nostre aziende, soprattutto a livello manageriale, ponendo l’accento sull’importanza del cambiamento e sulla diffusione di comportamenti virtuosi.

Marco Minghetti: Sì, l’attuale dibattito su quale possa essere la forma migliore di organizzazione in un contesto che purtroppo non possiamo ancora considerare “post-pandemico” è un buon esempio di come sia difficile oggi individuare le direzioni da intraprendere anche in termini di “comportamenti virtuosi”. È giusto un completo “ritorno al futuro”, ovvero un ritorno massivo in ufficio e alla prassi lavorative pre-pandemiche, naturalmente con i necessari correttivi per la salvaguardia della salute (mascherine, eccetera)? O lo smart working da remoto, da casa o da ovunque ci si trovi, è un processo ormai acquisito? O esistono possibilità intermedie di lavoro ibrido…?

Da una parte, infatti, in questo periodo per alcuni si è creata una nuova zona di comfort lavorativo e quindi il rientro in ufficio per loro può risultare problematico. Penso ad esempio a chi lavora distante dall’ufficio e per cui l’assenza del tragitto casa-lavoro ha comportato un risparmio di tempo e denaro. Ma anche al fatto che lavorando da casa si rimane più a contatto con la propria famiglia, animali inclusi, e la gestione dei figli più piccoli è molto meno complicata, così come lo svolgimento di commissioni e faccende domestiche. Detto questo, ad esempio Roberto Battaglia, Head of HR Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo, in una Conversazione svolta su questo blog ha ricordato che il lavoro a distanza ha comportato una serie di conseguenze indesiderate come l’iperconnessione, la dilatazione dei tempi, costanti “attentati all’attenzione”, una ridotta efficacia nello scambio di informazioni e nella presa di decisione e, infine, la perdita di occasioni di produzione di pensiero nuovo che si alimenta spesso da collisioni imprevedibili alimentate dalla forza dei legami deboli.

Occorre insomma trovare un equilibrio tra più necessità: quelle dell’azienda e dell’interesse collettivo, da una parte, quelle individuali e specifiche di singoli dipendenti, dall’altra.

Luigi Serra: Hai colto esattamente il punto. Mai come ora possiamo affermare che il cambiamento è un tema centrale nella nostra sfera non solo individuale, ma anche collettiva. Questa esigenza di apertura, di confronto, di evoluzione, di ri-discussione continua all’interno dell’azienda riflette una visione della formazione che ho visto applicata nella mia recente esperienza all’interno della Università LUISS, e che a seconda delle interpretazioni veniva definita long-life learning o ancora meglio e in forma più originale, large-life learning. Mi sembra felice e perfino precisa nella sua indeterminatezza (ossimoro voluto): l’apprendere, così come l’insegnare, non ha confini temporali, non ha vincoli di spazio, non ha traguardi che non si spostino e riposizionino continuamente.

Di particolare interesse per la nostra realtà industriale è quindi una riflessione sugli scenari futuri, sull’innovazione sociale e sui possibili sviluppi di una rinascita culturale, anche per condividere idee e soluzioni volte a favorire la crescita della competitività del nostro sistema produttivo.

Per creare i giusti presupposti, che possano portare le nostre organizzazioni ad essere sempre più aperte al cambiamento e capaci di adattarsi, occorre anche saper costruire nelle nostre aziende un clima sempre più collaborativo, creando legami che portino le persone a fidarsi e a cooperare gli uni con gli altri, mettendo al servizio del gruppo tutte le proprie capacità per raggiungere uno scopo comune. In questo senso, il fattore Positive Expansion è per l’Open Manager davvero strategico, perché sempre più ai manager delle nostre aziende viene richiesta la capacità di analizzare il business e l’organizzazione in modo del tutto innovativo.

In sintesi, credo che l’accettazione del cambiamento continuo e la costruzione di relazioni sempre più strette di fiducia reciproca significhino sostanzialmente saper guardare al di là dei propri confini, proprio come affermava Marco all’inizio della nostra Conversazione. Allargare lo sguardo al di fuori del proprio contesto aziendale e territoriale, sviluppare sinergie nuove. Questo è quello che devono fare oggi le nostre aziende ma che, in primis, siamo chiamati a fare anche noi che quotidianamente le affianchiamo e le indirizziamo.

Alberto Felice De Toni: Certamente, Luigi. Nel cambiamento permanente in cui siamo immersi, una “Positive Expansion” fondata sulla fiducia reciproca, la cui importanza è stata prima giustamente sottolineata, fa dell’Open Manager l’attrattore e il catalizzatore chiave dell’azione collettiva.

Per confermare questo assunto, torniamo alla situazione in cui si trovava l’Homo Sapiens evocato in un passaggio precedente anche da Paolo. Viveva in piccoli gruppi di cacciatori/raccoglitori; la caccia era un affare pericoloso e il gruppo era il presupposto della sopravvivenza. La mente degli uomini si è forgiata in piccole unità dove la fiducia reciproca, la cooperazione e la lealtà tra i compagni e verso il leader erano le chiavi della sopravvivenza.

Sul piano istintivo ed emotivo, noi uomini e donne odierni siamo ancora così. Ma le organizzazioni di oggi sono molto più grandi e inondate da informazioni. Per ampliare i limiti della nostra mente plasmata in piccoli gruppi – una “mente ristretta” – dobbiamo andare oltre la dimensione biologica della leadership ed entrare in quella cognitivo-culturale; realizzare “amplia-menti”. La sfida odierna è quella di fare di ogni grande organizzazione una “squadra di squadre”. A quale fine? Per prendere decisioni – che è la funzione chiave della leadership. E per “fare la cosa giusta” – che è l’obiettivo fondamentale della leadership strategica.

Un attrattore è quella regione dello spazio dove i processi sono attratti per via della loro reciproca relazione di influenza. La creazione di ordine dal caos attraverso un’attrazione di relazioni è una metafora potente delle dinamiche della leadership. La leadership può essere considerata come il principale attrattore dei sistemi sociali, capace di attivare legami tra processi umani, decisivi per determinare l’efficacia dell’azione collettiva.

La leadership è la forza di fondo che crea ordine nei processi umani, non lineari per eccellenza, orientandoli verso le mete dell’organizzazione, attraendo questi processi in un intero coerente attraverso l’influenza sulle relazioni.

Nella formazione, applicazione e sviluppo della leadership l’enfasi si sposta dal capo alla rete dei capi, agendo sui nodi, le funzioni e la comunicazione, al fine di realizzare una efficace “rete di reti”. Una leadership forte e collaborativa semina e cattura opportunità, mitiga i rischi e investe nelle relazioni. Per sviluppare una leadership cognitiva e cooperativa, serve un’autentica “filosofia della rete”, un sistema abilitatore della conoscenza, capace di essere un “sistema saggio” per “fare la cosa giusta”.

È opportuno distinguere tra fattori determinanti e influenzati dei comportamenti che sono alla base dell’efficacia dell’azione collettiva. I fattori determinanti sono trasmessi geneticamente: bisogno dell’interazione di gruppo, esigenza della leadership conseguente alla necessaria efficacia del gruppo, relazioni collaborative con il capo, il quale è garante di giustizia ed equità autentici collanti della squadra. I fattori influenzanti sono di natura storico-culturale. La potenza e la persistenza di legami orizzontali e di abitudini culturali di cooperazione sono le chiavi storiche dell’efficienza del vivere organizzato.

Marco Minghetti: Nel linguaggio dello Humanistic Management, definiamo questo fattore della leadership Convocazione. In un sistema produttivo conviviale, si è convocativi se si sa suscitare l’iniziativa discorsiva, operativa e responsabile dei collaboratori chiamati alla realizzazione di un progetto. Un potere che esiste da quando esistono comunicatori efficaci, ovvero coloro che sanno attivare la comunicazione di altri: Gesù, Kennedy, Mandela, ad esempio. Il convocatore è colui che sulla base di una idea forte sa aprirsi agli altri, facendoli aprire a loro volta al dialogo. Alla stessa stregua, un manager è un buon convocatore, un simposiarca anche digitale (che si trova cioè a suo agio nelle Community online rese disponibili dalla tecnologia e indispensabili dai modelli di smart working imposti dalla pandemia, nonché luogo di lavoro imprescindibile per le nuove generazioni che stanno entrando nelle aziende: vedi su questo Zeneration Time, l’allegato al numero di novembre 2021 di Harvard Business Review), un socratico maieuta dotato di una idea forte (espressa dalla Value Proposition su cui costruisce l’interazione con i membri del gruppo), in grado di fare emergere il talento individuale ponendolo al servizio dell’intelligenza collettiva.

Marco Minghetti: Nel linguaggio dello Humanistic Management, definiamo questo fattore della leadership Convocazione. In un sistema produttivo conviviale, si è convocativi se si sa suscitare l’iniziativa discorsiva, operativa e responsabile dei collaboratori chiamati alla realizzazione di un progetto. Un potere che esiste da quando esistono comunicatori efficaci, ovvero coloro che sanno attivare la comunicazione di altri: Gesù, Kennedy, Mandela, ad esempio. Il convocatore è colui che sulla base di una idea forte sa aprirsi agli altri, facendoli aprire a loro volta al dialogo. Alla stessa stregua, un manager è un buon convocatore, un simposiarca anche digitale (che si trova cioè a suo agio nelle Community online rese disponibili dalla tecnologia e indispensabili dai modelli di smart working imposti dalla pandemia, nonché luogo di lavoro imprescindibile per le nuove generazioni che stanno entrando nelle aziende: vedi su questo Zeneration Time, l’allegato al numero di novembre 2021 di Harvard Business Review), un socratico maieuta dotato di una idea forte (espressa dalla Value Proposition su cui costruisce l’interazione con i membri del gruppo), in grado di fare emergere il talento individuale ponendolo al servizio dell’intelligenza collettiva.

La responsabilizzazione diffusa che ci consente di recuperare la nostra umanità è l’esito finale del processo convocativo. Nella Conversazione con Gilberto Corbellini e Nicola Gasbarro Etica e Tecnologie Emergenti, abbiamo affermato: «Rischiare in maniera condivisa, dialogica, significa progettare insieme la propria interdipendenza, spiegando agli altri le ragioni del proprio modo di vedere i rischi e di assegnare significati. Rischiare significa mutualismo e inclusione, non solo concorrenza. Rischiare significa immaginare il possibile e l’imprevisto, dando un significato condiviso, spendibile sul mercato tecnico, economico, politico a queste produzioni immaginarie». E ancora: «Abbiamo sempre più bisogno di una conversione antropologica che non può fare a meno dell’utopia, soprattutto per non riprecipitare in quell’ideologia etnocentrica che tende a ridurre ogni alterità ad identità ed a pensare il futuro come continuazione del presente. Il governo della complessità non può fare a meno di alternative credibili che riguardano il reale e l’immaginario: abbiamo tutti bisogno, come giustamente sostiene Azar Nafisi, di una repubblica dell’immaginazione».

Annalisa Corghi: A questo proposito, credo sia utile rimarcare il punto già sollevato da Luigi: il Positive Expansion viene identificato come Open Factor, rispetto alle diverse componenti che caratterizzano la figura dell’Open Manager, perché riassume e rappresenta il senso di un cambiamento rivoluzionario che si intende sostenere e promuovere grazie allo sviluppo di nuovi approcci alla gestione strategica in chiave Open, con l’obiettivo di garantire nelle Organizzazioni le condizioni necessarie ad una migliore flessibilità, adattabilità e capacità innovativa. Fondandosi sulla resilienza, prevede oltre che resistenza alle criticità, anche la capacità di fronteggiare i cambiamenti attraverso la trasformazione e la ricostruzione, mantenendo sensibilità di fronte alle opportunità.

Oggi, nella “nuova normalità” di cui stavate parlando e in cui il cambiamento diventa variabile costante, per progettare strategie di crescita innovativa risulta dunque auspicabile agire per la resilienza organizzativa, favorendo le condizioni per lo sviluppo di capacità adattive a partire dalle difficoltà, rinnovando fiducia nell’attitudine all’adattamento e all’evoluzione delle persone, per rispondere al cambiamento in modo efficace.

Il Positive Expansion agisce nella direzione della maggior adattabilità e accettazione di un contesto caratterizzato da cambiamento continuo, e fa leva sul costrutto di autoefficacia dell’Open Manager per conseguire ricadute dirette positive sulla costruzione di relazioni di fiducia, sulla motivazione dei team e sul livello di condivisione degli obiettivi di business, sulla dimensione dell’integrazione funzionale, della collaborazione intersettoriale, riflettendo un’organizzazione resiliente e volta alla ricostruzione.

Marco Minghetti: In quello che state dicendo mi sembra di cogliere molte assonanze con quella che ho chiamato Intelligenza Collaborativa, in un volume pubblicato in italiano da EGEA e successivamente in inglese per i tipi di Cambridge Scholars. Si tratta di una proposta che può contribuire al superamento/integrazione di concetti ormai abusati come intelligenza collettiva (si vedano: P. Lévy, L’intelligence collective. Pour une anthropologie du cyberspace, Paris, La Découverte, 1994; P. Lévy, Collective Intelligence: Mankind’s Emerging World in Cyberspace, New York, Plenum Presse, 1997) e intelligenza connettiva (con cui de Kerckhove ha adattato la definizione di Levy al contesto tecnologico delle reti, mirando alla connessione delle intelligenze quale approccio e incontro sinergico dei singoli soggetti per il raggiungimento di un obiettivo). Ricordo inoltre brevemente che nella prospettiva dell’intelligenza collaborativa adottata dalle scienze sociali le priorità potenzialmente conflittuali dei soggetti interessati e l’intreccio di interpretazioni differenti dei fenomeni scaturenti da approcci disciplinari diversi sono fondamentali per la soluzione dei problemi. Il concetto di intelligenza collaborativa, nell’accezione da me proposta nel libro, ingloba infine anche quello golemaniano di intelligenza emotiva, data la fondamentale importanza dell’empatia – si vedano i Capitoli 12 e 14, rispettivamente dedicati a engagement e convocazione – nei processi di lavoro collaborativo all’interno di “social organization”, ovvero organizzazioni sempre più digitali ed in cui l’interazione sarà sempre più non solo “human-to-human”, ma anche “human-to-machine” e “machine-to-machine”.

Marco Minghetti: In quello che state dicendo mi sembra di cogliere molte assonanze con quella che ho chiamato Intelligenza Collaborativa, in un volume pubblicato in italiano da EGEA e successivamente in inglese per i tipi di Cambridge Scholars. Si tratta di una proposta che può contribuire al superamento/integrazione di concetti ormai abusati come intelligenza collettiva (si vedano: P. Lévy, L’intelligence collective. Pour une anthropologie du cyberspace, Paris, La Découverte, 1994; P. Lévy, Collective Intelligence: Mankind’s Emerging World in Cyberspace, New York, Plenum Presse, 1997) e intelligenza connettiva (con cui de Kerckhove ha adattato la definizione di Levy al contesto tecnologico delle reti, mirando alla connessione delle intelligenze quale approccio e incontro sinergico dei singoli soggetti per il raggiungimento di un obiettivo). Ricordo inoltre brevemente che nella prospettiva dell’intelligenza collaborativa adottata dalle scienze sociali le priorità potenzialmente conflittuali dei soggetti interessati e l’intreccio di interpretazioni differenti dei fenomeni scaturenti da approcci disciplinari diversi sono fondamentali per la soluzione dei problemi. Il concetto di intelligenza collaborativa, nell’accezione da me proposta nel libro, ingloba infine anche quello golemaniano di intelligenza emotiva, data la fondamentale importanza dell’empatia – si vedano i Capitoli 12 e 14, rispettivamente dedicati a engagement e convocazione – nei processi di lavoro collaborativo all’interno di “social organization”, ovvero organizzazioni sempre più digitali ed in cui l’interazione sarà sempre più non solo “human-to-human”, ma anche “human-to-machine” e “machine-to-machine”.

Nel corso di una Conversazione svolta su questo blog, Gino Roncaglia ha così sintetizzato il concetto: «L’intelligenza collaborativa abilita la interazione consapevole nella produzione di informazioni assai più ricche, articolate e strutturate, e dunque assai più complesse. Un esempio è quello della programmazione collaborativa resa possibile dall’uso di linguaggi e standard aperti; un altro è la costruzione di quello straordinario edificio enciclopedico e collaborativo che è Wikipedia. Anche in questo caso, la sua sempre maggiore complessità e ricchezza potrà derivare dal lavoro di una collaborazione consapevole da parte di agenti umani, ma potrà anche molto probabilmente essere il risultato di un lavoro compiuto in tutto o in parte da Intelligenze Artificiali».

Annalisa Corghi: Non so se coincide del tutto con quella che tu chiami Social Organization, ma di certo la valenza di uno stile Manageriale Open sostenuto dalla spinta al Positive Expansion si rivela all’interno di organizzazioni snelle e poco verticalizzate, in cui il valore è indipendente dal ruolo, e si aggancia alla capacità di cogliere opportunità nuove lungo l’intera value chain, attraverso costruzione di reti, partnership, di occasioni di condivisione in grado di favorire pensiero laterale e creatività, per la competitività e la crescita del business e delle sue persone.

Oggi l’impegno è sensibilizzare la messa a sistema tra le aziende del territorio di nuovi modelli manageriali capaci di concentrarsi maggiormente sulle possibilità più che sui rischi, di guardare al di fuori dei confini di ruolo, per cogliere tutti i segnali che consentano di generare opportunità e di produrre valore.

Nel prossimo futuro sarà sempre più rilevante l’adozione di modelli di management che indipendentemente dal fattore di rischio, saranno abilitati ad offrire strumenti per l’adattabilità insieme ad un orientamento alla trasparenza e alla condivisione delle informazioni, al coinvolgimento, all’inclusione, alla fiducia. La capacità di governare cambiamenti repentini senza esserne travolti sarà dunque fattore in grado di determinare successo e crescita organizzativa in chiave innovativa.

Paolo Bruttini: Giustissimo, Anna, ma a questo punto occorre chiedersi: cosa spinge le persone a prendersi responsabilità sul luogo di lavoro, a guidare l’azienda, a innovare e a generare business? Certo si potrebbe vedere un’istanza egoistica, oppure una altruistica, ma preferisco cogliere invece il valore di una profonda e umana propensione ad allargare i propri confini, produrre altro fuori di sé, generare impatto, lasciare un segno nel tempo. Questo fattore è importante oggi, come lo è stato in passato in ogni tempo e latitudine, perciò ne avvertiamo la natura assoluta.

È altrettanto vero che non appartiene a tutti, o meglio non vi appartiene nella stessa misura. Per qualcuno sarà più rilevante, ad esempio per chi vuol darsi una prospettiva dirigenziale, o imprenditoriale o per chi intende fare della sfida e dell’autonomia i propri valori guida. Per coloro invece che intendono transitare nell’organizzazione di lavoro senza troppi impegni e affanni, la Positive Expansion potrebbe assumere un valore minore. In ogni caso è un tipo di espansione, quella di cui stiamo parlando, che è positiva perché venata del colore di una doppia fiducia, interna ed esterna. Interna perché intesa come fiducia in sé, un solido pilastro attorno a cui far ruotare tutto il resto. Esterna, perché solo attraverso la relazione fiduciosa noi ci sentiamo accolti e accompagnati nel nostro percorso. Perché solo fidandoci degli altri, dei collaboratori, dei capi, dei colleghi possiamo partecipare ai progetti, tentare di costruire valore.

Infine, voglio cogliere la dimensione sistemica di questo fattore. In esso si parla di espansione del business come di una responsabilità che deve essere condivisa tra tutti i membri dell’organizzazione. Non leggiamo dunque più l’organizzazione a silos, laddove vi è distanza, ad esempio, tra che si occupa di produzione e chi si occupa di vendita. Ricordo, invece, la raccomandazione di un importante manager del personale di una grande banca italiana, che affermava la necessità di andare oltre, ovvero affermare il sacrosanto diritto delle persone di “farsi gli affari degli altri”.

Nel segno dell’intramontabile capolavoro del neorealismo Roma città aperta, immagino l’azienda del futuro proprio così: una città aperta. Come diceva Geoffry Brian West, Presidente dell’Istituto della complessità di Santa Fe dal 2005 al 2009, bisogna considerare la differenza tra le imprese e le città attraverso la prospettiva dell’apertura. Le città sono meno controllabili dalle gerarchie politiche ed amministrative, di quanto lo siano le imprese. Il potere burocratico, nonostante le leggi, è limitato nella prassi, nell’agire quotidiano. In una città c’è sempre qualcuno che si inventa qualcosa di imprevedibile: i giovani, gli artisti, le minoranze, gli arrabbiati, gli idealisti … Nell’inventare qualcosa si genera consenso e quindi si costruisce spendibilità politica. Le città con il loro caos moderato, si differenziano all’interno e quindi sanno adattarsi al contesto. Non è così nelle imprese, perché la gerarchia è più pervasiva. È difficile che in azienda, specie nel mondo contemporaneo, si creino spazi non presidiati. È difficile che vi siano cose che sfuggono al gruppo dirigente. Questo è il motivo – sostiene West – per cui l’azienda più longeva ha 150 anni e invece le città ne hanno migliaia. Difficile, ma non impossibile, a meno che non impariamo a disegnare e a far funzionare imprese aperte. Di questo ci dobbiamo occupare.

Marco Minghetti: La città aperta di oggi è la “smart city” interconnessa e digitale (meglio: la “città-stack stratificata e codificata, sensorizzata e programmabile, algoritmata e protocologica” del filosofo Cosimo Accoto). Restando in questa metafora, arriviamo naturalmente a considerare la seconda caratteristica della leadership che la ricerca definisce Peer to Peer e che si sviluppa proprio nello spirito della Rete: dà particolare valore al contributo dei collaboratori, allo sviluppo delle loro potenzialità di crescita in azienda. Ciò comporta anche l’instaurarsi di relazioni tra pari rispettose, non basate sulla dominanza, ma sulla collaborazione e sull’attitudine a influenzare l’altro in modo “gentile”. Molte ricerche dimostrano che l’adozione di questa leadership “di servizio” rende i capi più performanti nel lungo periodo, perché i loro collaboratori sono in grado di crescere di più e meglio. Queste dimensioni sono anche collegate ad un positivo orientamento a valutare l’impatto delle proprie ed altrui decisioni.

Marco Minghetti: La città aperta di oggi è la “smart city” interconnessa e digitale (meglio: la “città-stack stratificata e codificata, sensorizzata e programmabile, algoritmata e protocologica” del filosofo Cosimo Accoto). Restando in questa metafora, arriviamo naturalmente a considerare la seconda caratteristica della leadership che la ricerca definisce Peer to Peer e che si sviluppa proprio nello spirito della Rete: dà particolare valore al contributo dei collaboratori, allo sviluppo delle loro potenzialità di crescita in azienda. Ciò comporta anche l’instaurarsi di relazioni tra pari rispettose, non basate sulla dominanza, ma sulla collaborazione e sull’attitudine a influenzare l’altro in modo “gentile”. Molte ricerche dimostrano che l’adozione di questa leadership “di servizio” rende i capi più performanti nel lungo periodo, perché i loro collaboratori sono in grado di crescere di più e meglio. Queste dimensioni sono anche collegate ad un positivo orientamento a valutare l’impatto delle proprie ed altrui decisioni.

Annalisa Corghi: La messa a sistema di un approccio Open alla gestione, in grado di promuovere il superamento dei confini fisici dell’impresa per creare reti esterne, formali e informali, orientate all’innovazione e alla creazione di nuove prospettive di mercato, richiede il coinvolgimento dell’intera Organizzazione.

Per orientare e guidare l’azione dell’impresa e la sua evoluzione in chiave innovativa e aperta, è dunque necessaria la responsabilità e la disponibilità delle risorse interne, che saranno chiamate a realizzare il loro potenziale, ad adottare modelli collaborativi fondati su scambio e rispetto e a valutare positivamente l’impatto delle proprie (e altrui) decisioni, per innescare un circolo virtuoso che avrà ricadute dirette sulla crescita professionale e sul livello di motivazione, soddisfazione, engagement dell’intera struttura.

Per potenziare il commitment aziendale l’Open Manager promuoverà una leadership Peer to Peer, un approccio rivoluzionario in grado di mettere in discussione un sistema di categorie e una struttura organizzativa tradizionale a partire dalle gerarchie dei ruoli legati agli obiettivi aziendali, e che promuove sistemi di collaborazione orizzontali tra team interfunzionali con leadership mobili, sia interni che esterni all’organizzazione.

Oggi, le imprese in grado di gestire il cambiamento repentino nella competizione, nella domanda, nella tecnologia, nelle normative, sono dunque realtà che hanno abbandonato le logiche del passato per seguire un modello aperto, con maglie gerarchiche allentate, capace di valorizzare aree di competenza interne e attitudini, e di condividere e accettare l’errore, garantendo empowerment, velocità di reazione ed adattamento.

L’adozione della Peer Leadership, rispetto ad un sistema verticistico che si sta rivelando inefficiente e incapace di adattarsi ad un mercato in continua evoluzione per una connaturata dispersione di informazioni tra vertice e line, consente di costruire una nuova forma organizzativa flessibile, capace di strutturarsi in team intersettoriali variabili che non richiedono una leadership immobile, favorendo lo sviluppo di competenze di ibridazione, per abilitare un pensiero laterale e snello, che permetterà all’Organizzazione di comprendere e affrontare con velocità contesti nuovi e diversi tra loro.

Nel prossimo futuro l’adozione dei modelli Peer Leadership e la valorizzazione di abilità soft delle risorse allenate a una flessibilità quotidiana (collaborazione, sviluppo di potenzialità del singolo in team intersettoriali, ecc.) stabiliranno le condizioni di possibilità di una forma organizzativa Open.

Ci si attende un’evoluzione della leadership Peer to Peer che renderà abituale un approccio boss-less, volto a decostruire la struttura gerarchica aziendale tradizionale con l’obiettivo di creare strutture più snelle e più adeguate all’innovazione, in grado di anticipare e gestire mercati in continuo mutamento, individuando e facilitando al contempo lo sviluppo di attitudini e talenti.

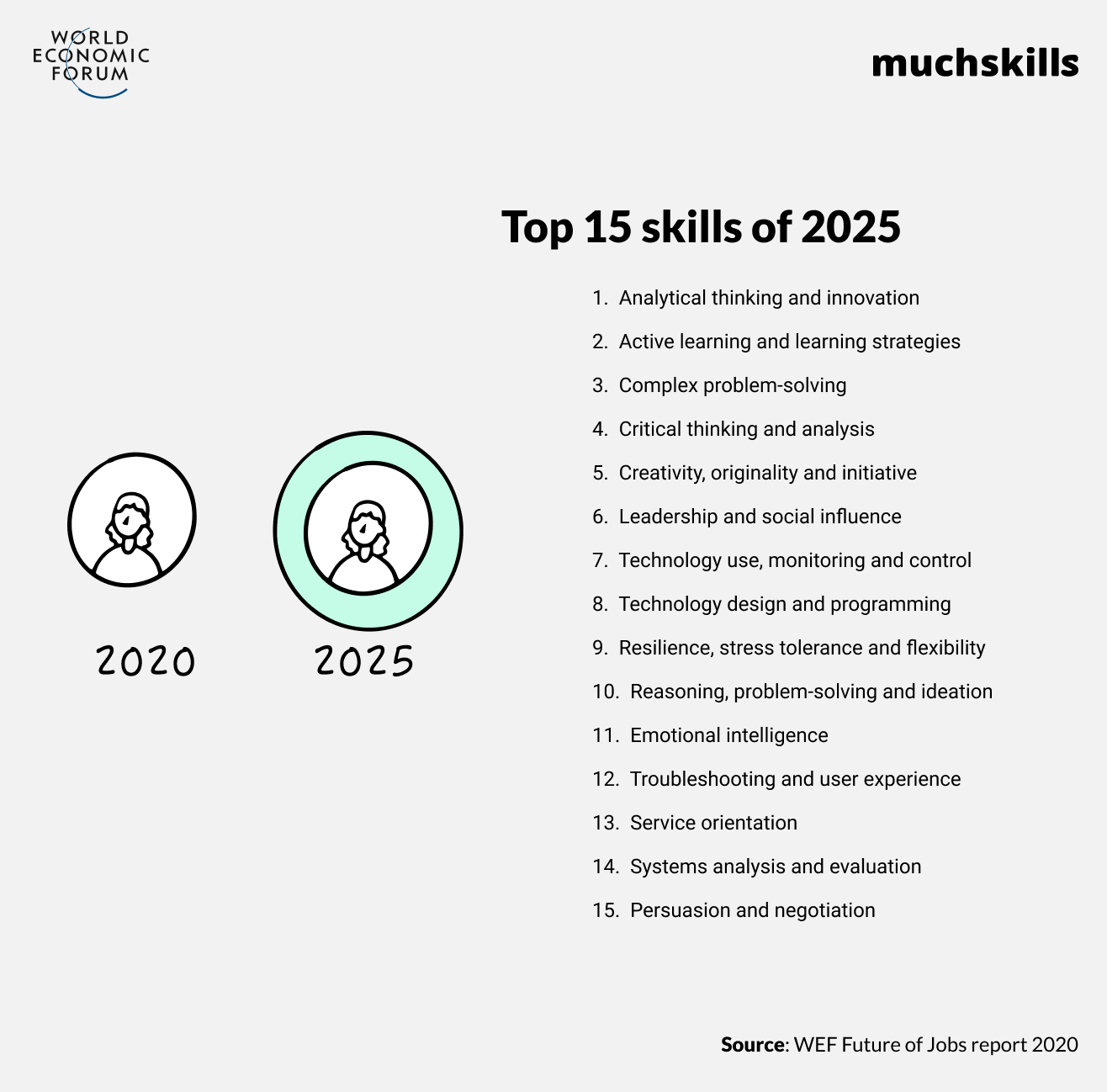

Marco Minghetti: Quando parliamo di evoluzione dei metodi e processi lavorativi, alla luce di quanto sta succedendo, al di là delle competenze tecniche, diventano sempre più importanti le soft skills. Oggi lo sviluppo delle soft skills è fondamentale e significa specialmente essere in grado di lavorare in team, non solo in una prospettiva di multidisciplinarità, ma di meta-disciplinarità, come si diceva sopra. Che vuol dire sapere parlare e confrontarsi anche con chi detiene una competenza diversa e si esprime con un linguaggio tecnico anche molto lontano dal nostro. È significativo che gran parte delle 15 Top Skills per il 2025 mappate dal World Economic Forum, riguardano innovazione, creatività, capacità di leggere la complessità e comunicazione, anche intesa come capacità di persuadere e negoziare. A ribadire che l’innovazione e le nuove idee possono nascere solo dall’incrocio di conoscenze ed esperienze che fino a quel momento erano considerate estranee l’una all’altra. Un incrocio Peer to Peer, appunto.

Luigi Serra: La capacità di leadership e la creazione di un gruppo motivato che condivida vision e obiettivi assume una particolare rilevanza nelle fasi, come quella che stiamo vivendo, in cui forti mutamenti dello scenario di riferimento rendono necessario ripensare la gestione della complessità da ogni punto di vista: organizzativo, professionale e anche personale. In questo senso, la pandemia che ancora stiamo fronteggiando e la velocità dei cambiamenti in atto hanno contribuito ad evidenziare i vincoli ed i limiti di molti modelli organizzativi ancora largamente diffusi, implicando tante novità nel mondo delle nostre imprese.

Ritengo che la descrizione del fattore della Peer Leadership dimostri quanto sia centrale, in ogni azienda, saper gestire con visione strategica e coerenza il ruolo delle persone, insieme alle loro capacità, alle motivazioni alla base del lavoro, alla condivisione di valori e alla consapevolezza di operare per il bene comune.

In quest’ottica, la profonda riflessione sulla cultura manageriale che ha sviluppato la ricerca e la definizione dei fattori distintivi degli Open Manager, può rappresentare una solida base per aiutarci a rivoluzionare i principi del management, basandoci proprio sull’implementazione di questi fattori strategici, reinventando completamente il nostro modo di lavorare e di vivere le nostre aziende.

Sappiamo che nelle aziende oggi più innovative al mondo, tra i fattori strategici che determinano il successo troviamo agilità, trasparenza, inclusività, collaborazione e senso di appartenenza tra i lavoratori, velocità e rapida capacità di agire. Tutte caratteristiche che ritroviamo nel fattore della Peer Leadership, che quindi è oggi più che mai necessario saper sviluppare e coltivare attivamente.

In particolare, mi piace richiamare l’accenno alla gentilezza che si trova nella descrizione di questo profilo, perché sono convinto che l’essere gentili sia non solo una qualità fondamentale in tutte le relazioni personali, ma anche un elemento di forza nelle relazioni lavorative di ogni tipo.

Marco Minghetti: Uno dei manager più illuminati che abbiamo in Italia, il Direttore People and Organization di Enel Guido Stratta, sta sviluppando una riflessione importante proprio su questo tema (cfr. Ri-evoluzione. Il potere della leadership gentile, Franco Angeli, 2021). Ad esempio ha scritto: “La leadership gentile è un paradosso. In molti pensano: come posso guidare gli altri essendo gentile? È una perdita di tempo; non sarò credibile. Quanto è bello entrare in una riunione e dire “sono il capo”? Però, la leadership improntata alla gentilezza significa dare direzione, gestire le emozioni e creare senso, elemento ancora più importante quando si ha a che fare con una squadra da remoto. Come si può creare significato con gli ordini? Se le persone non interiorizzano la sfida, se non si sentono partecipi, l’assetto non funzionerà, indipendentemente dalla quantità di ordini dati. La leadership gentile sta diventando sempre più rilevante nella nuova era del lavoro ibrido, dove può essere il collante che motiva la squadra e garantisce i risultati. Le persone devono sentire di poter portare le loro passioni e la loro storia nell’ambito lavorativo. Da manager dobbiamo esserne consapevoli, altrimenti le persone si sentiranno trattate come semplici numeri su un grafico. La gentilezza ci consente di recuperare questo senso di identità e aiuta le persone a fiorire nel nuovo mondo del lavoro”.

Marco Minghetti: Uno dei manager più illuminati che abbiamo in Italia, il Direttore People and Organization di Enel Guido Stratta, sta sviluppando una riflessione importante proprio su questo tema (cfr. Ri-evoluzione. Il potere della leadership gentile, Franco Angeli, 2021). Ad esempio ha scritto: “La leadership gentile è un paradosso. In molti pensano: come posso guidare gli altri essendo gentile? È una perdita di tempo; non sarò credibile. Quanto è bello entrare in una riunione e dire “sono il capo”? Però, la leadership improntata alla gentilezza significa dare direzione, gestire le emozioni e creare senso, elemento ancora più importante quando si ha a che fare con una squadra da remoto. Come si può creare significato con gli ordini? Se le persone non interiorizzano la sfida, se non si sentono partecipi, l’assetto non funzionerà, indipendentemente dalla quantità di ordini dati. La leadership gentile sta diventando sempre più rilevante nella nuova era del lavoro ibrido, dove può essere il collante che motiva la squadra e garantisce i risultati. Le persone devono sentire di poter portare le loro passioni e la loro storia nell’ambito lavorativo. Da manager dobbiamo esserne consapevoli, altrimenti le persone si sentiranno trattate come semplici numeri su un grafico. La gentilezza ci consente di recuperare questo senso di identità e aiuta le persone a fiorire nel nuovo mondo del lavoro”.

Massimo Sabatini: Quella “gentile” è un tipo di leadership forse meno visibile rispetto all’uomo solo al comando, ma alla lunga più efficace, perché basata sul consenso costruito giorno per giorno. Lo spirito di servizio e la leadership inclusiva sono le peculiarità più rilevanti del management del futuro. Le nuove forme di organizzazione del lavoro, necessarie a gestire i grandi cambiamenti in atto, insieme al coesistere all’interno dell’organizzazione di diverse generazioni di lavoratori fino ai giovanissimi nativi digitali, rendono la “Peer Leadership” un asset indispensabile per garantire attrattività per i talenti, engagement e performance da parte dei lavoratori.

Luigi Serra: “La gentilezza è la catena d’oro con la quale la società viene tenuta insieme”, scriveva Goethe. Perché è una forma di empatia, generatrice di benessere e di comprensione reciproca, che ci permette di intercettare le sensibilità altrui e che riesce ad edificare un ponte tra noi e gli altri. Dal punto di vista lavorativo, la gentilezza crea spirito di squadra e supporta la produttività, soprattutto se promossa attivamente da una “leadership gentile” che riesca a supportare una compartecipazione e un’unità di principi volti a raggiugere efficacemente gli obiettivi prefissati.

Un ambiente lavorativo disteso, privo di implicite o esplicite tensioni, stimola il rispetto reciproco, spalanca le porte alla realizzazione personale e massimizza anche il lavoro di gruppo. In definitiva, credo che la gentilezza e la capacità di instaurare all’interno di un gruppo relazioni rispettose e collaborative possano davvero rappresentare una risorsa preziosa ed una svolta qualitativa all’interno di tutte le nostre organizzazioni.

Paolo Bruttini: Stiamo toccando un punto cruciale, che si innesta in un dibattito a livello internazionale. Il fattore P2P è riconducibile alle concezioni della leadership “Post trasformazionale”. La leadership che è arrivata dopo la crisi di Lehman Brothers del 2008, l’età dei subprime. Il mondo precedente al 2008 era quello dei leader carismatici: certi di possedere un dono sconosciuto ai comuni mortali, hanno condotto tanti malcapitati al disastro, in un generalizzato collasso etico. Il mondo post 2008 aveva dunque bisogno di leader etici, in grado di comunicare e far riconoscere i propri valori (leader autentici) e disposti a condividere la leadership tra diverse persone (leadership distribuita).

Una mia ricerca del 2014 ha portato a mettere a fuoco una quarta prospettiva della leadership post Lehman che ho chiamato “Open Leadership”, nel solco tracciato dalla consulente americana Charlene Li nel 2010. Andando all’osso, si parla di Open Leadership quando le relazioni sono all’insegna del codice dei pari (p2p) che, usando la teoria dei codici affettivi di Fornari, corrisponde al codice dei fratelli. Il secondo punto è l’importanza dell’autorganizzazione. Quindi il segno della P2P leadership mi sembra sia quello di relazioni di parità tra capo e collaboratore da un lato e in cui il capo, solo in certi momenti, sa “spresidiare” e mettersi da una parte, favorendo l’auto-organizzazione dall’altro.

Una mia ricerca del 2014 ha portato a mettere a fuoco una quarta prospettiva della leadership post Lehman che ho chiamato “Open Leadership”, nel solco tracciato dalla consulente americana Charlene Li nel 2010. Andando all’osso, si parla di Open Leadership quando le relazioni sono all’insegna del codice dei pari (p2p) che, usando la teoria dei codici affettivi di Fornari, corrisponde al codice dei fratelli. Il secondo punto è l’importanza dell’autorganizzazione. Quindi il segno della P2P leadership mi sembra sia quello di relazioni di parità tra capo e collaboratore da un lato e in cui il capo, solo in certi momenti, sa “spresidiare” e mettersi da una parte, favorendo l’auto-organizzazione dall’altro.

Tra le teorie fondative di questi approcci, ve n’è un’altra molto autorevole che è la Servant Leadership di Greenleaf (1977). L’autore ha focalizzato una leadership in cui il capo si mette al servizio dei collaboratori, facilita il loro sviluppo, la loro crescita, la carriera vera e propria. La Servant Leadership è contro intuitiva rispetto alla prospettiva tradizionale, tuttavia ha dimostrato, grazie a numerose ricerche accademiche, di consentire notevoli performance da parte dei gruppi gestiti da servant leader. Tale approccio oggi è preso in grande considerazione da parte di coloro che praticano la metodologia Agile nelle imprese informatiche e no.

Mi sembra di poter dire che la P2P leadership sia quella dimensione del ruolo manageriale che sa andare oltre la gerarchia, è in grado di stabilire rapporti funzionali per il raggiungimento dell’obiettivo. I pari sono tra di loro colleghi oppure capi e collaboratori che sanno mettersi di fronte a un problema e con molta schiettezza sanno concentrarsi sulla soluzione del problema. Ciò si riverbera sul sistema dei ruoli naturalmente. Poiché in questa prospettiva è legittimo che il capo assuma un ruolo di ascolto, di facilitazione, di validazione di un lavoro che viene fatto dai collaboratori e non dal capo stesso. I colleghi, a prescindere dal livello gerarchico, imparano insieme, e si costruiscono l’esperienza da valorizzare successivamente.

Alberto Felice De Toni: La “legge della varietà necessaria” è stata proposta nel 1958 da William R. Ashby, psicanalista britannico e pioniere della cibernetica. Ashby spiega la legge con un esempio applicato alla medicina: “Quando un organismo è soggetto all’attacco di un batterio, egli, per sopravvivere, deve produrre l’antitossina appropriata … per la sopravvivenza, deve possedere … almeno tante antitossine quante sono le specie dei batteri”. Come dice Ashby: “Solo varietà può distruggere varietà”.

In un recente libro del 2019, intitolato Isomorfismo del potere, in analogia alla “legge della varietà necessaria” è stata proposta la “legge del potere necessario”. Potere e complessità sono due facce della stessa medaglia, quella della realtà dove viviamo. Per governare la complessità – che cresce sempre – la risposta strutturale è l’aumento e l’equilibrio del potere tra i collaboratori.

In un recente libro del 2019, intitolato Isomorfismo del potere, in analogia alla “legge della varietà necessaria” è stata proposta la “legge del potere necessario”. Potere e complessità sono due facce della stessa medaglia, quella della realtà dove viviamo. Per governare la complessità – che cresce sempre – la risposta strutturale è l’aumento e l’equilibrio del potere tra i collaboratori.

Due sono le azioni chiave da attivare nelle organizzazioni per rispondere alla crescente complessità: un decentramento del potere decisionale, ovvero accrescere l’autonomia delle persone basata sul loro potere (decisionale, cognitivo, relazionale ecc.) e la promozione della loro cooperazione.

Cooperare significa assumersi dei costi di aggiustamento che dipendono dal proprio potere. Chi ha più potere subisce costi di aggiustamento minori; chi ha meno potere subisce costi di aggiustamento maggiori. I meno potenti adatteranno i propri comportamenti ai più potenti. L’aumento e l’equilibrio del potere diffuso favoriscono rispettivamente la possibilità e la probabilità della cooperazione che migliora le prestazioni. La cooperazione sarà maggiore tra lavoratori con potere più elevato ed equilibrato.

Un aumento diffuso ed equilibrato del potere – che fa aumentare la quantità totale del potere – è foriero di empowerment: favorisce la cooperazione e migliora i risultati. Non basta nell’organizzazione ridistribuire il potere, in un gioco a somma zero. In ogni organizzazione vanno cercate nuove fonti di potere e ne vanno moltiplicate le basi. Solo l’aumento di potere consente ai singoli di accettare il rischio di entrare nel proficuo gioco della cooperazione. Il potere è necessario per affrontare la complessità: è l’ingrediente alla base della cooperazione.

Per affrontare sistemi a complessità crescente abbiamo bisogno di disporre di sistemi a potere crescente. Parafrasando l’Ashby citato prima potremmo dire: “Solo il potere può governare la complessità”. Un soggetto per affrontare una complessità ambientale crescente, diffusa e trasversale ha bisogno di disporre di un potere ordinatore in aumento, esteso e molteplice. La complessità presenta infatti quattro dimensioni: varietà, variabilità, interdipendenza e indeterminazione, sia nel senso di incertezza, sia nel senso di libertà di azione. Una legge della varietà da sola non era e non è sufficiente ad affrontare la complessità. Ecco quindi la proposta della “legge del potere necessario”.

La “Peer Leadership” presuppone l’instaurarsi di relazioni rispettose tra pari, non basate sulla dominanza, ma sulla collaborazione. Si scrive “Peer Leaderhip” e si pronuncia “legge del potere necessario”. In ultima analisi la “Peer Leadership” – che presuppone un potere diffuso ed equilibrato – è una componente essenziale dell’Open Management.

Marco Mighetti: Arriviamo così al terzo ingrediente della ricetta proposta dalla ricerca: il Pro Agonism. Questo fattore inquadra il comportamento di un manager che si focalizza sia sulla competenza tecnologica che sulla comprensione dei processi organizzativi, oltre a stimolare il team ad autogestirsi sulla base di obiettivi indicati chiaramente. Configura quindi un ruolo manageriale forte, proiettato all’esterno del proprio perimetro, orientato ad affrontare anche situazioni competitive.

Luigi Serra: Numerose ricerche e studi evidenziano la necessità di introdurre nuove modalità di lavoro e di gestione dei processi aziendali e delle risorse umane che nelle aziende lavorano. La recente crisi economica, lo sviluppo della tecnologia, l’emergere dei millennials e delle nuove generazioni e, ovviamente, l’emergenza Covid, hanno cambiato il modo di agire all’interno delle aziende e nel rapporto con il mercato.

Il business, la customer experience e l’employee experience stanno mutando pelle, in modo quasi autonomo e inaspettato. Credo che la capacità di Pro Agonism, in questo quadro, parta dal presupposto che i collaboratori devono essere in grado di autogestirsi. Il manager deve però sempre difenderli, fornendo loro le competenze tecniche necessarie per affrontare i conflitti in ogni situazione.

Sulle spalle dei manager incombe oggi la responsabilità di impostare e guidare processi e modalità che garantiscano la continuità dei risultati e, nel contempo, si chiede loro umiltà e capacità di confrontarsi. Si chiede coraggio nel dare una direzione e nel prendere decisioni.

Secondo il mio parere, il manager oggi deve saper costruire una strategia di gestione che assicuri lo sviluppo, ma deve anche essere capace di cogliere rapidamente le opportunità quotidiane. È indispensabile che porti innovazione attraverso il contributo e la valorizzazione del team: la strada da percorrere infatti è quella di valorizzare quelle competenze relazionali e di comunicazione che sono spesso alla base del percorso di carriera in azienda. È necessario quindi spogliarsi del tradizionale ruolo di supervisore per assumere un ruolo completamente diverso: diventare veri e propri coach del team che si gestisce.

Essere coach significa orientare la propria azione manageriale non tanto al raggiungimento del risultato aziendale assegnato, ma piuttosto allo sviluppo delle competenze e degli atteggiamenti dei membri del team, che consentiranno di raggiungere quel determinato risultato. Significa non parlare solo di obiettivi, ma anche e soprattutto dei mezzi per raggiungere tali obiettivi.

Nella discussione che abbiamo sviluppato, è emersa su tutte la figura del “leader gentile”, ovvero colui che motiva i propri collaboratori, invitandoli a dare il meglio. Voglio tornare su questo punto. Il capo d’impresa ideale dovrà dimostrarsi un vero e proprio coach, un punto di riferimento per tutti coloro che fanno parte del workplace, perché il successo di un’azienda dipenderà sempre più dalla capacità dei leader di abilitare le persone alla condizione più performante possibile.

Credo che da questo concetto fondamentale dovrà partire il manager del futuro, l’Open Manager, come la ricerca Open Mood ci insegna. Un manager in grado di stimolare il proprio team all’autogestione, guidandolo grazie alla propria esperienza, alle proprie conoscenze e alle hard skills indispensabili per fronteggiare gli ostacoli che si incontrano. Allo scopo, principalmente, di far crescere la propria squadra e renderla competitiva, riuscendo così a creare le condizioni per uno sviluppo continuo e per combattere e vincere insieme ogni sfida.

Paolo Bruttini: Alle riflessioni di Luigi, che condivido, aggiungerei che questo fattore mi sembra intercettare la prospettiva dell’innovazione aperta. Ad esempio, i manager dell’innovazione, che spesso si occupano in azienda di Open Innovation sono esperti (PRO) di contenuto e di processo. Non potrebbe essere altrimenti perché la loro missione è fare scouting delle innovazioni maturate all’esterno. Impiegano le loro risorse per ricercare nuove tecnologie oppure prodotti complementari a quelli della propria azienda. Per integrarli devono conoscere molto bene il quadro di riferimento in cui vanno inseriti. Dunque, questo fattore indica la prospettiva di un manager che non è troppo “alto” nell’organizzazione. Deve riuscire a comprendere bene il mercato e la modalità specifica dell’azienda di produrre valore. Quando si parla di AGONISM(O), significa secondo me saper affrontare i conflitti con coloro che si oppongono al progetto di miglioramento. Si tratta della capacità di chi si occupa di innovazione di farsi carico delle resistenze dell’organizzazione e gestirle. L’innovazione è una turbativa. Attacca i meccanismi consolidati, richiede uno spostamento dalle posizioni previste e molto più spesso un’interpretazione del tutto nuova. Inevitabilmente si configurano dubbi, fatiche, ansie. A segnalarle sono le cosiddette resistenze, i sintomi di un disagio che chiede di essere alleviato attraverso il ripristino dello status quo. Diverse sono le strategie che si possono adottare: alcune più integrative/gentili, altre più robuste.

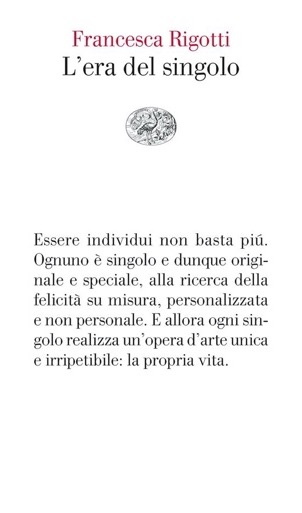

Marco Minghetti: Questa prospettiva credo s’incroci con quella del “singolarismo” tracciata da Francesca Rigotti, docente di filosofia alle Università di Göttingen e della Svizzera italiana e autrice di L’era del singolo (Einaudi). In una recente intervista a Changes, la rivista culturale del Gruppo Unipol, ha affermato, in uno stile da perfetta “Humanistic Manager”: «Nel secolo XV, quando per la prima volta si è affermata la “singolarità” di una persona, non più destinata a sciogliersi nella comunità e ad assumere in essa sempre lo stesso ruolo, è stata teorizzata l’esistenza dei diritti individuali; al contempo, però, da lì è iniziata la spinta verso il loro superamento, in vista di una concezione della propria identità sempre più unica, distinta, autonoma». E così oggi siamo tutti “esseri speciali”, come cantava Battiato, avendo ormai completato il passaggio dall’individualismo al singolarismo. Cosa li distingue? Un diverso grado di autonomia. Perché, se l’individualismo è caratterizzato dalla tensione verso l’autodeterminazione dell’individuo, e quindi verso l’autonomizzazione della vita individuale rispetto a quella comunitaria (nel lavoro, nella famiglia, ma anche nei gusti e nelle credenze), il singolarismo è l’opposto: la sua caratteristica è la tensione verso il riconoscimento della propria singolarità (anche sessuale, razziale, estetica) da parte di altri, di cui il singolo ha estremo bisogno per veder riconosciuta la propria specificità. Detto altrimenti: nell’individualismo, mi affermo emancipandomi dal giudizio degli altri; nel singolarismo presuppongo proprio quel giudizio per potermi distinguere nella mia originalità, ribaltando il punto di vista da “voi non siete come me” a “riconoscete che io non sono come voi”».

Marco Minghetti: Questa prospettiva credo s’incroci con quella del “singolarismo” tracciata da Francesca Rigotti, docente di filosofia alle Università di Göttingen e della Svizzera italiana e autrice di L’era del singolo (Einaudi). In una recente intervista a Changes, la rivista culturale del Gruppo Unipol, ha affermato, in uno stile da perfetta “Humanistic Manager”: «Nel secolo XV, quando per la prima volta si è affermata la “singolarità” di una persona, non più destinata a sciogliersi nella comunità e ad assumere in essa sempre lo stesso ruolo, è stata teorizzata l’esistenza dei diritti individuali; al contempo, però, da lì è iniziata la spinta verso il loro superamento, in vista di una concezione della propria identità sempre più unica, distinta, autonoma». E così oggi siamo tutti “esseri speciali”, come cantava Battiato, avendo ormai completato il passaggio dall’individualismo al singolarismo. Cosa li distingue? Un diverso grado di autonomia. Perché, se l’individualismo è caratterizzato dalla tensione verso l’autodeterminazione dell’individuo, e quindi verso l’autonomizzazione della vita individuale rispetto a quella comunitaria (nel lavoro, nella famiglia, ma anche nei gusti e nelle credenze), il singolarismo è l’opposto: la sua caratteristica è la tensione verso il riconoscimento della propria singolarità (anche sessuale, razziale, estetica) da parte di altri, di cui il singolo ha estremo bisogno per veder riconosciuta la propria specificità. Detto altrimenti: nell’individualismo, mi affermo emancipandomi dal giudizio degli altri; nel singolarismo presuppongo proprio quel giudizio per potermi distinguere nella mia originalità, ribaltando il punto di vista da “voi non siete come me” a “riconoscete che io non sono come voi”».