“Non c’è dubbio che, mentre ci avviciniamo a completare la seconda decade del ventunesimo secolo, ci troviamo in una nuova era del marketing e del business. Per la nostra amata pratica di marketing – il mix di arte e scienza – è un Rinascimento. E a chi guardare per ispirazione su questo equilibrio più che all’artista italiano che lo ha personificato: Michelangelo?

In merito alla scultura, Michelangelo una volta disse: “Ho visto l’angelo nel marmo e l’ho scolpito fino a liberarlo”. In pratica, Michelangelo aveva iniziato con un grande pezzo di roccia e aveva rimosso ogni cosa che non apparisse come un angelo.

C’è uno splendido corollario nel business e nel marketing. Nel suo libro “Management Challenges for the 21st Century”, Peter Drucker dice: “Non c’è alcuna perdita per il cliente nell’eliminare attività che non aggiungono valore”. In altre parole, noi partiamo nel business con tutte le attività che possiamo svolgere, ed eliminiamo quelle che non aggiungono valore per il cliente.

O, come mi piace dire ai marketer di questi tempi, “Come create una valida strategia di customer experience? Cominciate con un grande blocco di strategia, e scolpite via tutto quel che non aggiunge valore per il cliente. Liberate la customer experience”.

È molto importante far sì che la nostra strategia di marketing sia corretta, tuttavia un gran numero di strategie di contenuto e di marketing iniziano e finiscono con: “Come aggiungiamo valore al business?”.

È tempo che il marketing sperimenti il “suo” Rinascimento. È tempo che il marketing diventi il team che crea valore strategico per il business, spostando il proprio focus sulla customer experience”.

Queste le parole con cui Robert Rose introduce il volume “Customer Experience Design” di Alberto Maestri e Joseph Sassoon, inquadrndolo perfettamente nel frame metodologico dello Humanistic Management. Come di consueto, per capirne di più, abbiamo rivolto alcune domande agli autori.

M.M.: In tanti parlano di esperienza, e il termine rischia di diventare ambiguo o di essere banalizzato. Chiariamo prima di tutto il concetto di fondo: cosa si intende per Customer Experience, oggi?

J.S.: Il principale motivo per cui esiste questo rischio “commodity” e banalizzazione del tema dell’esperienza risiede principalmente nel fatto che viviamo all’interno di quello viene da tempo chiamata Era (o, da un punto di vista complementare) Economia dell’Esperienza. In questi ultimi 20 anni, il mondo è divenuto intenzionalmente sempre più esperienziale: di esperienze si fa un gran parlare – a volte, anche in modo esagerato ed eccessivo.

Pensiamoci un momento: l’atto di andare al ristorante e godere del servizio di una buona cucina si chiama ora food experience (magari, accompagnata da un buon bicchiere di vino? Ecco la wine experience!), il piacere di fare un bel viaggio rientra all’interno di una travel experience soddisfacente, la guida di una vettura performante arricchita da alcuni servizi aggiuntivi di prestigio offerti dal concessionario diventa subito driving experience. L’elenco potrebbe continuare all’infinito: citiamo anche i casi della catena di alberghi internazionale Radisson Blu che propone ai propri ospiti l’organizzazione di experience meetings e di MSC Cruises, compagnia di crociera che ha lanciato insieme a Technogym una nuova wellness experience proprio “per rispondere alla crescente domanda di turismo wellness”. Infine, le etichette di alcuni shampoo o di altri detergenti proposti sugli scaffali dei supermercati comunicano all’acquirente la presenza di seta o miele. Si tratta di caratteristiche spesso del tutto inutili dal punto di vista funzionale, ma che aggiungono valore da una prospettiva edonistica.

A.M.: Tale “overload esperienziale” rende ancora più stringente la necessità di comprendere davvero cosa è un’esperienza, almeno dal punto di vista del marketing e delle dinamiche di brand interaction. La customer experience è l’insieme delle esperienze che un brand, un’azienda o qualsiasi altra entità organizzativa propone e permette di vivere alle proprie audience trasversalmente ai diversi punti di contatto con le persone. Dal punto di vista degli utenti che le fruiscono le esperienze sono sia fenomeni altamente soggettivi, situazionali e personali, sia “oggetti sociali” il cui valore finale può andare ben oltre il contesto del singolo individuo, espandendosi a macchia d’olio all’interno dei diversi network sociali personali e non. La rete trasforma poi tali shared experiences in “tracce” pubbliche, ricercabili (attraverso motori di ricerca e sistemi di content curation) e permanenti, spesso anche prima che i sistemi di ascolto aziendali riescano a monitorarle e trasformarle in insight. Le esperienze di un singolo individuo diventano così elementi di forte impatto per altre persone che non sono ancora entrate in contatto con gli asset aziendali e il mondo di marca. Questo genera un importante paradosso: le marche, da erogatrici di esperienze, sono al contempo continuamente (ri)definite e (ri)modulate dalla somma delle stesse esperienze condivise dagli individui.

M.M.: Negli ultimi anni e grazie alla diffusione / al successo esponenziale delle aziende “digital native” e “piattaforma” (platfirm), l’esperienza è diventata negli ultimi anni un elemento determinante e idiosincratico per la progettazione del business. Potete spiegarci in che modo?

J.S.: Il termine “platfirm” nasce grazie agli studi svolti in OpenKnowledge, si sviluppa dalla fusione tra “platform” e “firm” e indica la prospettiva che vede le organizzazioni non attraverso le classiche metafore della biologia (organismo) o della meccanica (meccanismo), ma con la metafora della “piattaforma”, concetto derivato dalle tecnologie digitali. Il concetto di piattaforma è sempre più impiegato come lente per interpretare la disruption digitale. Così anche il pensiero di management ha cominciato a guardare alle organizzazioni come piattaforme. Le società digitali nascono come piattaforme (Facebook, Ebay, Google, Uber, Aibnb) ma anche Nike, ad esempio, si sta strutturando come rete di piattaforme di interazione per la co-creazione intensiva di valore, beneficiando di scalabilità rapida, dell’effetto di rete, dell’apertura agli attori e community dell’ecosistema (non solo consumatori, ma community di developer, acceleratori di soluzioni, etc.). Anche i luoghi fisici (si pensi agli store di Apple) vengono pensati come piattaforme per il social learning, il coinvolgimento e le attività di supporto al cliente. In una prospettiva platform-oriented, il mantra dell’essere “customer-centric” risulta fuorviante. Le organizzazioni viste come piattaforme devono essere in grado di abilitare e mobilitare attori diversi (umani e non, individuali quanto collettivi) per ottenere benefici e vantaggi quali:

- accelerare la creazione di opportunità e crescita;

- ridurre il rischio e i costi operativi;

- ottimizzare l’investimento in capitali e risorse;

- scalare rapidamente processi di apprendimento e conoscenza.

A.M.: Uno degli aspetti più rilevanti è che la piattaforma abilita interazioni fra produttori e consumatori di valore esterni all’impresa – come i casi di Airbnb e Uber fanno facilmente comprendere. Ciò rappresenta una netta discontinuità rispetto ai modelli economici tradizionali, attivando percorsi non lineari di valorizzazione di cui possono beneficiare in forme diverse sia coloro che entrano nella piattaforma con fini co-produttivi, sia coloro che vi entrano per utilizzarne i servizi.

Le implicazioni strategiche e organizzative portate dalla trasformazione di molti business in platfirm è forte e dirompente. A nostro avviso, il modello è utile per comprendere l’evoluzione aziendale anche dal punto di vista dell’Economia dell’Esperienza. Alla base di tali business risiede infatti la piattaforma esperienziale, ben descritta da Mauro Ferraresi e Bernd H. Schmitt tra la fine degli anni ’90 e la metà del 2000, il cui obiettivo è proprio quello di articolare al meglio il posizionamento di un’azienda, una marca e/o un prodotto. Utilizzando gli stimoli provenienti dal mondo esperienziale delle persone e dalle attività di benchmarking esperienziale, essa si compone di tre principali componenti:

- Posizionamento esperienziale: descrive ciò che la marca o l’azienda rappresentano. Dovrebbe essere al contempo concreto e intrigante, al fine di trasmettere subito la propria utilità pratica lasciando al contempo spazio per sviluppi innovativi.

- Promessa di valore esperienziale (PVE). Specifica nel dettaglio il valore che il posizionamento esperienziale ha per il cliente. Funge così da standard sotto il quale l’organizzazione non può posizionarsi se vuole continuare a deliziare le persone.

- Tema dell’implementazione. Manifestazione della piattaforma esperienziale, capace di riassumere lo stile e i contenuti dei messaggi principali usati dall’azienda o dal brand in tutte le declinazioni dell’esperienza verso il pubblico.

In quanto dimensione principale della platfirm, la piattaforma esperienziale diventa fondamento per il disegno dell’esperienza di marca complessiva e per le dinamiche di relazione e interfaccia con il cliente.

Diverse analisi (cfr. Schmitt, 1999; Carù e Cova, 2003 e 2007) propongono una visione delle organizzazioni in quanto attori nell’Economia dell’Esperienza non più solo come entità organizzatrici di esperienze, ma piuttosto in quanto realtà proponenti artefatti e contesti che conducono alle esperienze, e che possono essere adeguatamente utilizzati dai consumatori per co-creare le proprie, uniche esperienze. In ultima analisi, il ruolo delle aziende e dei brand è diventato quello di fornire l’ambiente e il contesto adeguato a fare emergere la giusta esperienza – ovvero, quella desiderata dalle persone. Platfirms, appunto.

Alcune realtà possono addirittura essere definite come dei veri business experience-based, poiché le esperience costituiscono un fattore strategico per la competititività e la rilevanza sul mercato. Stiamo parlando di aziende del calibro di Apple, Siemens e Disney – quest’ultima, identificabile come la prima marca che ha fatto dell’esperienza una leva di forte differenziazione. Anche Vodafone, colosso internazionale delle telecomunicazioni, ha avviato da tempo un percorso che presenta forti connotati di platfirm: dal ridisegno e trasformazione degli asset digitali in “luoghi” di incontro definiti dall’interazione tra specifiche categorie di utenti, alla capacità di fare vivere a utenti diversi esperienze totalmente personalizzate attraverso analitiche avanzate e sulla base di dati raccolti online e nel punto vendita.

M.M.: Quali sono le principali caratteristiche per progettare una CX di successo?

A.M.: All’interno del libro proponiamo un decalogo delle principali variabili progettuali che, secondo la nostra esperienza consulenziale integrata con l’opinione di altri analisti, ricercatori e professionisti, hanno dimostrato negli ultimi anni di garantire (o facilitare) il disegno e la proposizione di CX di successo. Esso è composto dai seguenti punti:

- Customer-centricity;

- Rilevanza e autenticità;

- Effetto WOW;

- Stimoli positivi;

- Memorabilia;

- CX totale;

- Portafoglio di esperienze;

- Esperienze condivise;

- Evoluzione esperienziale;

- Integrazione.

Vediamo a titolo d’esempio il primo punto. La customer-centricity è un paradigma molto semplice a dirsi, ben più difficile a essere messo in pratica. Per avere davvero effetto, la customer- centricity deve essere non solo una divisione aziendale o una parola chiave mostrata nel manifesto di intenti condiviso con i dipendenti sulle pareti degli uffici, ma un valore messo in pratica giorno dopo giorno, intrinseco nella cultura organizzativa. È l’unico modo per far assimilare davvero tale principio a tutte le persone dell’azienda, trasformandolo anche in una me- trica di valutazione interna e dell’operato dei propri concorrenti.

Come fare per raggiungere un imperativo così virtuoso, posizionato non a caso al primo posto dell’elenco? La risposta è una sola: è necessario entrare nella testa delle persone andando oltre l’analisi delle ricerche di mercato o il gut feeling. Tecniche come l’etnografia (digitale o meno), l’ascolto delle conversazioni in rete e gli incontri periodici con i clienti per- mettono di avere ben saldo il polso della situazione, fornendo anche consi-gli e spunti preziosi per il business.

Amplifon organizza incontri informali dove i manager conoscono i clienti, parlano faccia a faccia con loro e si confrontano su prodotti e servizi offerti, cercando insieme nuove strade di innovazione e miglioramento continuo.

Attraverso iniziative come “Employee as a Customer”, i dipendenti Vodafone utilizzano una SIM consumer e vivono in prima persona l’esperienza diretta dei clienti: vengono inoltre invitati all’interno dei Vodafone Store per passare una giornata da venditore, fornendo preziosi consigli di miglioramento dei servizi. In ne, l’iniziativa “Un Pensiero per Te” ha permesso di instaurare una connessione affettiva e fiduciaria tra persone dei Call Center e clienti.

Per concludere il primo punto, è necessario sottolineare che il Principio di Pareto vale nel suo sognificato di fondo anche per il marketing: ovvero, generalmente, la maggior parte dei pro tti di un’azienda è generata grazie a una bassa percentuale del portafoglio di clienti totali. Pur rappresentando un tema orizzontale e da applicare a tutti i segmenti, la customer-centricity diventa essenziale nel momento in cui riesce a deliziare proprio questi most profitable customer.

M.M.: Le ricerche e le analisi propongono diversi modelli, framework e metodologie di mappatura dei customer jouney dell’utente al fine di proporre le migliori esperienze di marca. Nel vostro libro proponete un nuovo modello dell’Experience Quest: in cosa consiste?

J.S.: Fino a pochi anni fa, i customer journey erano disegnati da agenzie, aziende e società di consulenza in funzione di modelli psicologici diffusi dagli anni ‘60 e ‘70 del secolo scorso applicati alla pubblicità e al marketing come AIDA, acronimo che riassume i quattro passi (attenzione, interesse, desiderio, azione) caratterizzanti il percorso dell’utente verso l’acquisto. Si trattava di passi altamente gestibili e orientabili dall’azienda in modalità top-down attraverso le leve (“4 P”) fondamentali di marketing.

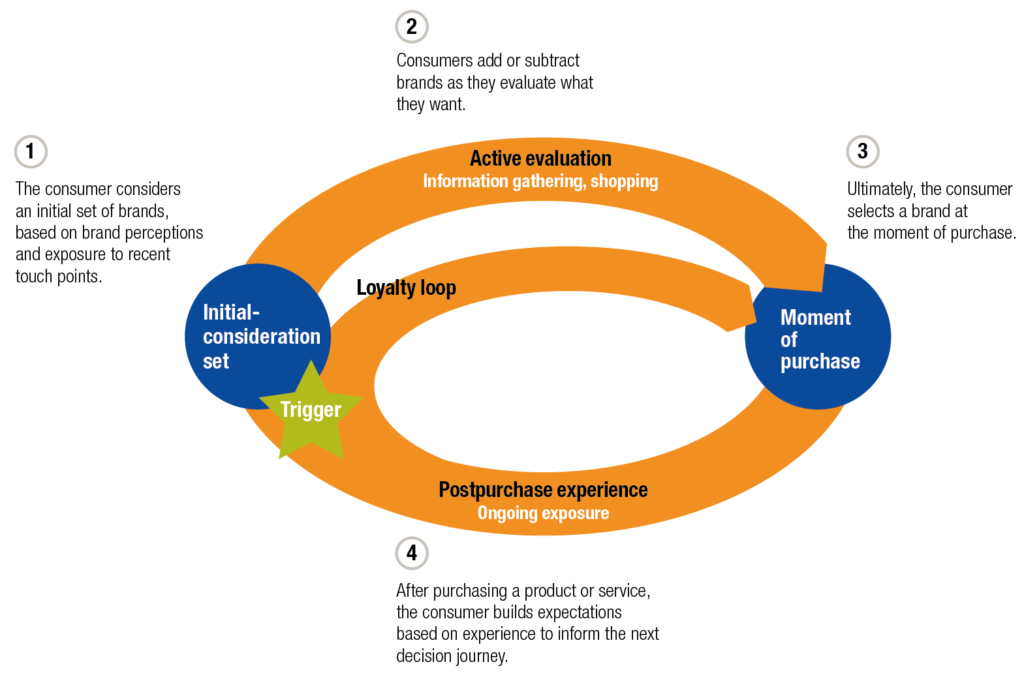

Nonostante continui aggiornamenti, oggi tali modelli sono nella maggior parte dei casi obsoleti, completamente inefficaci nel guidare i professionisti in modo adeguato. Servono strumenti nuovi per affrontare da leader il paradigma digitale. Nel 2009 le ricerche e l’esperienza consulenziale di McKinsey su più di 20.000 utenti in tre continenti e per cinque settori hanno portato alla proposizione di un nuovo consumer decision journey in 4 fasi:

- Il consumatore prende in considerazione un set iniziale di marche, in funzione delle percezioni personali e dell’esposizione ai diversi punti di contatto con il brand.

- Procedendo nella valutazione, il consumatore aggiunge o sottrae brand man mano che chiarisce le idee sui propri obiettivi di valore.

- Viene finalmente selezionata una marca al momento dell’acquisto.

- Le esperienze del consumatore con quanto acquistato arricchiscono il bacino informativo che andrà a guidare le scelte nel successivo customer journey.

A.M.: Modelli come quello introdotto da McKinsey sono interessanti e aggiornati e hanno il grande pregio di riconoscere un percorso più complesso – circolare e caratterizzato da interattività e sotto-percorsi – svolto dall’acquirente per arrivare all’atto di acquisto finale. Viene presa in considerazione e introdotta all’interno del modello di marketing anche la possibilità che lo stesso acquirente rifiuti l’offerta aziendale e sono riconosciuti i benefici di una buona relazione, capaci di fidelizzare l’individuo.

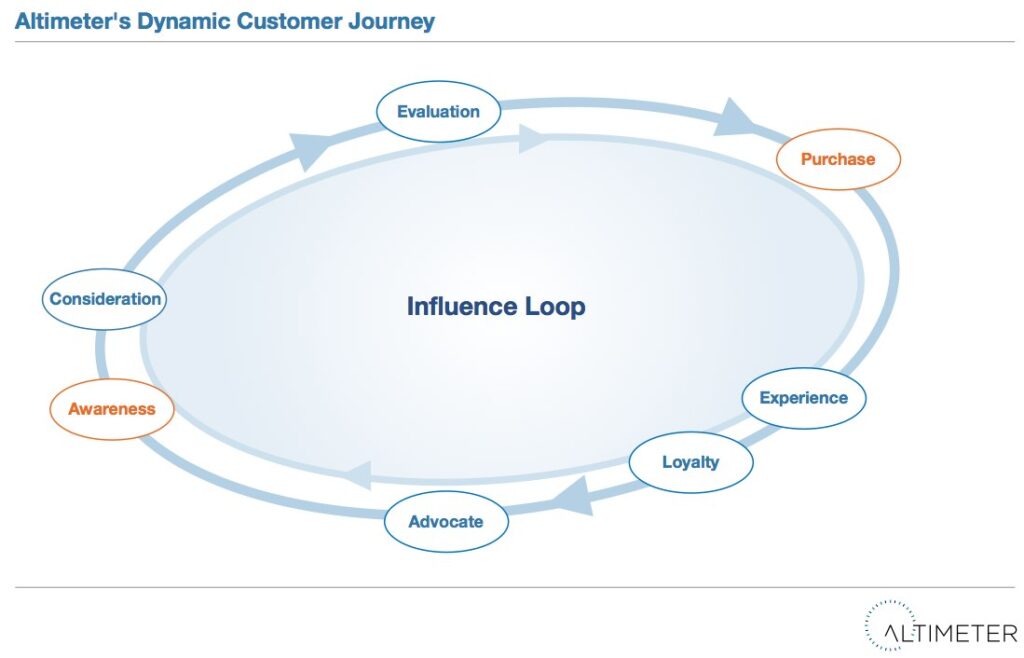

Il problema deriva dal nome del modello. Come notano gli esperti di customer experience Robert Rose e Carla Johnson, anche se i brand hanno in fin dei conti a cuore soprattutto la dinamica transazionale che si concretizza con una decisione di acquisto, il cliente – o meglio la persona – ha tutt’altro in mente. Come insegna l’Economia dell’Esperienza, il centro del suo interesse sta nell’esperienza di acquisto, non nell’atto in sé. Tesla ha tantissimi seguaci, di cui solo una minima parte agiscono anche in quanto anche acquirenti del prodotto. Focalizzare l’attenzione solo sulle persone direttamente coinvolte nel processo di vendita e acquisto rischia di fare perdere una grande occasione principalmente in termini di influenza sociale e coinvolgimento. Le analisi di Robert Rose e Carla Johnson procedono parallelamente rispetto agli studi di Brian Solis insieme ai colleghi di Altimeter | A Prophet Company sull’evoluzione del customer journey influenzato dal paradigma esperienziale, che hanno portato alla definizione del dynamic customer journey proposto in figura.

J.S.: Si tratta di un customer journey “social” e che risente fortemente dell’impatto della Generazione C(onnessa) nelle interazioni più destrutturate e omni-canale con l’azienda. A ogni stadio del processo – in particolare dopo avere acquistato e testato il prodotto o servizio – l’utente condivide l’esperienza con le proprie cerchie di amici, follower e contatti. Tali esperienze condivise diventano “atomi informativi” cruciali per orientare le decisioni di acquisto e preferenza di tutti i nodi appartenenti al rispettivo network di contatti. Si generano i “circoli di fiducia” tra persone (circle of trust) attraverso le interazioni su media digitali come community online, forum, blog, e-commerce. Per questo motivo, al centro del dynamic customer journey risiede l’influence loop: le esperienze di acquisto e consumo si trasformano in information experience e diventano di importanza cruciale, posizionandosi come contenuti digitali (thread di forum, articoli di blog, post social, recensioni su Amazon, etc.) online e incidono nella valutazione di altri individui. Senza esperienze condivise o in caso di aspetti negativi di quanto esperito, la probabilità di marche e organizzazioni di potere emergere rispetto alla concorrenza si riduce.

A.M.: Finora, abbiamo trattato di metodi e strumenti definiti da altri autori (analisti, ricercatori o professionisti) che utilizziamo nella pratica quotidiana per progettare, gestire e ottimizzare customer experience di valore per marche e organizzazioni.

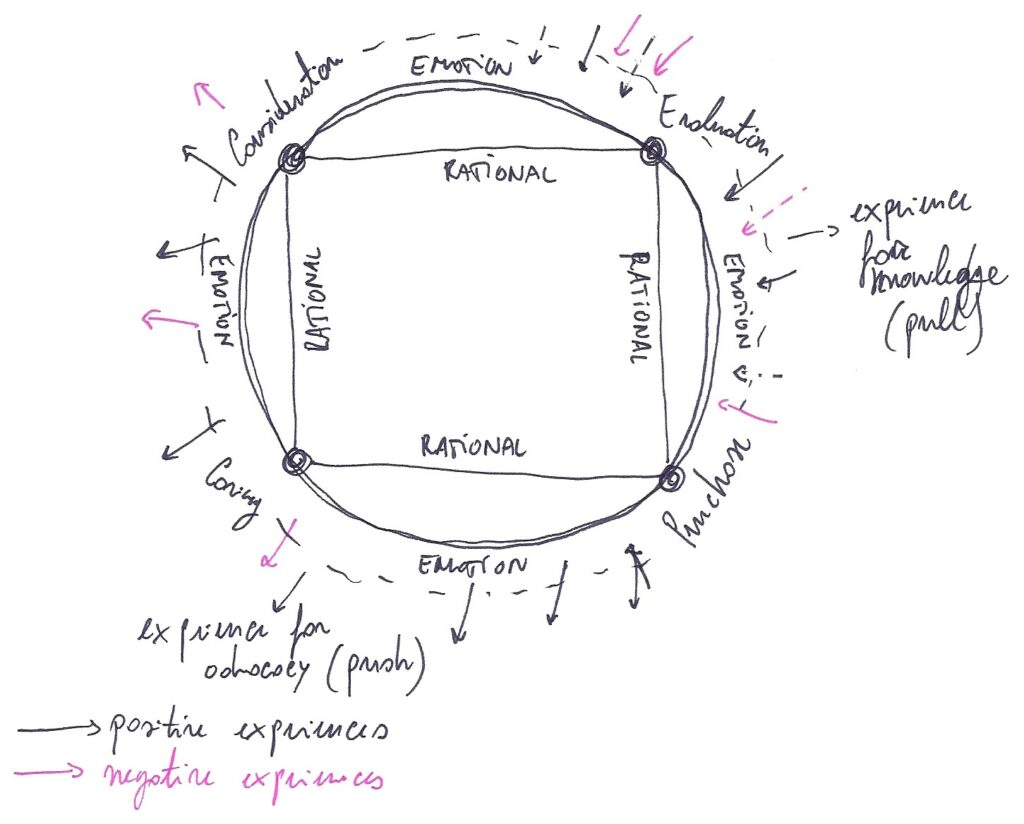

All’interno del libro abbiamo concretizzato i diversi lavori svolti insieme a clienti e partner eccezionali per proporre una nostra visione del customer journey attraverso un metodo innovativo. Partiamo dal suo nome: Experience Quest. L’abbiamo scelto perché riflette dinamiche e comportamenti quotidiani di molte persone che compongono l’audience. In questa prospettiva l’individuo (cliente, consumatore, etc.) è il protagonista di una costante ricerca, un soggetto che inizia ogni giorno percorsi in qualche modo avventurosi tra esperienze, informazioni e contenuti. Proprio l’aspetto della ricerca di qualcosa (quest) è essenziale, e si traduce in query sui principali motori di ricerca, in navigazioni e partecipazione alle discussioni all’interno di community, forum, app, in attivazione di sistemi di curation (web feed, digest digitali ricevuti via e-mail, mobile app o altre tecnologie dedicate, aggregatori di notizie, etc.) a supporto delle nostre attività quotidiane.

Attraverso l’alternanza di colori, è possibile comprendere in modo immediato se il brand o l’azienda si stanno muovendo bene come experience stager, oppure se sono necessari interventi di ottimizzazione / riprogettazione dell’esperienza proposta. Il metodo Experience Quest presenta alcuni vantaggi e punti differenzianti rispetto ad altri citati:

- Le emozioni vengono finalmente ad assumere la stessa dignità degli elementi più razionali e di mappatura del percorso delle persone, senza rischiare di non essere incluse o essere solo abbozzate come ingredienti in secondo piano.

- Le shared experiences sono “spalmate” lungo tutta l’Experience Quest dell’individuo, e non più posizionate solo alla fine. Ciò rispecchia la realtà in modo molto fedele, così come la suddivisione delle esperienze tra le forme pull (knowledge) e push (advocacy). Nel momento in cui ci approcciamo a una nuova entità – prodotto, servizio, brand, etc. – infatti, prima ci informiamo sulle esperienze altrui e solo dopo l’acquisto – o nelle micro-fasi appena precedenti – siamo capaci di dare la nostra opinione creando contenuti digitali ad hoc. Non a caso, gli sharing button all’interno dei siti web sono generalmente posizionati nella pagina finale di ringraziamento e riepilogo dell’ordine.

- Gli emittenti delle esperienze e il loro ruolo nell’Experience Quest vengono differenziati riconoscendone impatti diversi (ma anche l’eventuale totale mancanza di impatto) in funzione della loro reputazione agli occhi dell’individuo soggetto della customer experience, e di altri filtri. Tale ponderazione è allineata tra l’altro anche con il funzionamento dei principali motori di ricerca, i cui algoritmi filtrano le fonti meno rilevanti e reputate rendendole di fatto meno ritrovabili – dunque, impattanti – durante le ricerche dell’utente.

Si tratta di un metodo pratico e subito spendibile per il progettista di esperienze, utilizzabile sia in fase di definizione strategica che di successiva revisione e gestione/ottimizzazione periodica. In effetti, l’Experience Quest non solo consente una visione di insieme e ottimale dell’esperienza già dal momento in cui viene disegnata, ma ha anche il pregio di mettere in risalto la presenza di frizioni o spunti di miglioramento della stessa.

M.M.: Quale è il futuro della Customer Experience?

J.S.: All’interno del libro, più precisamente nella post-fazione, abbiamo coinvolto Cosimo Accoto, Visiting Scientist al MIT di Boston. Cosimo ha un’idea interessante sugli scenari evolutivi della customer experience. Parla di ex-perienza indicando un mondo dove è il milieu tecnologico distribuito tra sensori e attuatori, dati e algoritmi, piattaforme e intelligenza artificiale che media la sensibilità (su livelli e scale non percepibili dalla sensorialità umana) e che costruisce, in maniera anticipata e automatizzata, quello che arriverà all’esperienza e alla coscienza umana. Non a caso, si comincia a parlare di “media atmosferici” (provate a pensare anche solo alle metafore che vengono, inconsciamente usate: cloud infrastructure, fog computing, smart dust).

A.M.: Un’esperienza che diviene multiscalare (regolata da livelli molteplici, dalla scala micro alle dimensioni di rete), distribuita (condivisa con altri soggetti umani e non umani), prolettica (orientata ad un futuro anticipato), sottopercepita (il tempo reale delle macchine è diverso dal tempo reale degli umani). Una nuova sensibilità umana che richiede, ora più che mai, la quantificazione (i dati) e che si connota sempre più – come dice il filosofo digitale Mark Hansen – come non-antropocentrica, non-fenomenologica, non-protesica.

Le nuove tecnologie computazionali e artificiali inaugurano un nuovo livello dell’essere presenti – cioè il presente operazionale della sensibilità – che insieme supplementa e supera il ruolo centrale e privilegiato storicamente giocato per lungo tempo dalla coscienza umana come agente dell’essere presenti.