Riprendiamo la discussione sulla ricerca promossa da Fondirigenti, in collaborazione con Sistemi Formativi Confindustria, Cis Scuola per la gestione d’impresa e Forma del Tempo chiamata Open Mood.

Nella Prima Conversazione di questa serie abbiamo identificato e descritto l’Open Manager. L’Open Manager è una figura che favorisce e sviluppa l’Innovazione Aperta in azienda. Adotta uno stile che coniuga due dimensioni. All’interno dell’azienda lavora in modo agile, facilita la trasparenza, la collaborazione, la sperimentazione e la leadership diffusa. All’esterno è pronto a cogliere opportunità, contribuisce al disegno di soluzioni innovative e si impegna per la loro implementazione in azienda. L’Open Manager favorisce la vitalità e la crescita armonica dell’Organizzazione.

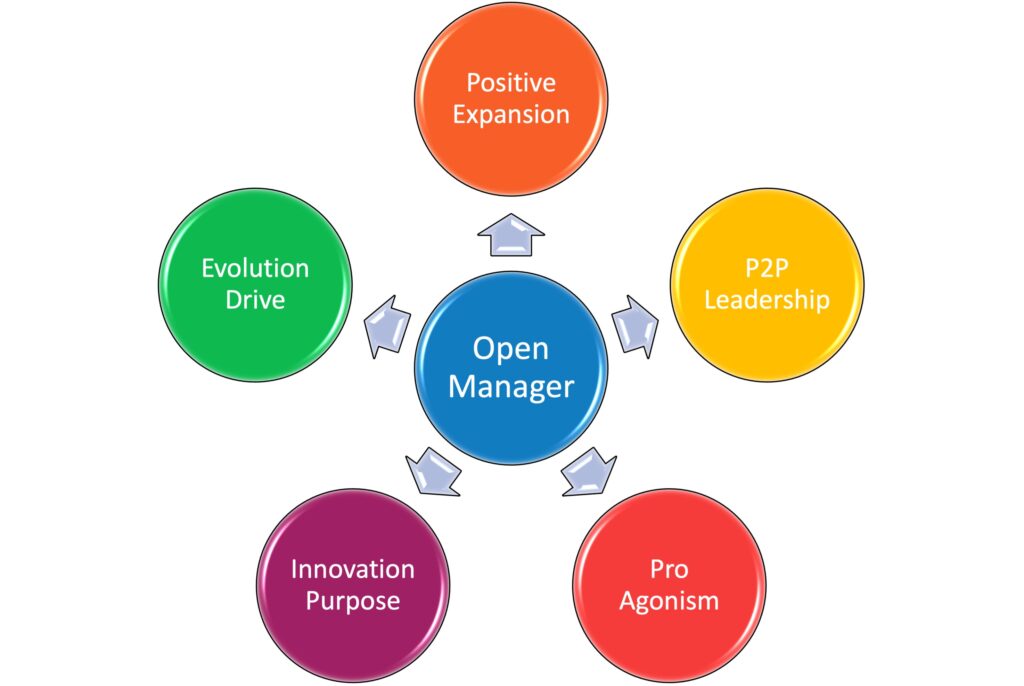

La ricerca Open Mood ha messo a fuoco 5 fattori dell’Open Manager. Ogni fattore è un insieme originale di competenze, comportamenti e atteggiamenti che definiscono le caratteristiche del nuovo approccio manageriale. Oggi esaminiamo il primo: la Positive Expansion.

La Positive Expansion (PE) si caratterizza per l’accettazione cognitiva ed emotiva del cambiamento, come condizione permanente del nostro tempo. Tale dimensione è sostenibile se si amplifica la fiducia dentro di sé e la fiducia verso gli altri. Si tratta della fiducia di potersi adattare ed evolvere, unitamente ad una disponibilità a creare relazioni con altre persone, specie i collaboratori. In definitiva, la crescita economica e sociale è possibile proprio quando si costruiscono rapporti che favoriscono la resilienza. La Positive Expansion si qualifica anche nell’aspetto più concreto del business. Anche se il proprio ruolo non è dedicato al business in senso stretto, il mondo contemporaneo porta tutti i ruoli manageriali a cogliere delle opportunità trasversali dentro e fuori l’organizzazione in grado di renderla più competitiva. La Positive Expansion è, quindi, una dimensione che si fonda su relazioni di fiducia (verso sé e verso altri), predisposizione al cambiamento continuo e orientamento al business. L’analisi indica la particolare rilevanza di questo fattore rispetto agli altri. Per tale motivo, viene definito in questa ricerca l’Open factor.

Ne parliamo con Domenico Bruno, Corporate Human Resources Manager presso Com.Stamp, Andrea Garimberti, Technical Manager Innovazione R&D di milkrite|InterPuls, Armando Meletti, Managing Director Italian Branch Esmalglass-Itaca Grupo, Enrico Parsi, Direttore della Scuola Coop, Francesca Porzio, Controller & Special Projects PwC Italy.

Marco Minghetti. Comincerei questa Conversazione ricordando l’incipit della Premessa al Manifesto dello Humanistic Management (2004): “I paradigmi imprenditoriali classici, via via affermatisi negli ultimi cento anni, si mostrano sempre più inadatti a offrire sia interpretazioni convincenti dell’impresa, sia strumenti operativi efficaci per la sua gestione. I limiti attuali dello Scientific Management e dei suoi derivati sotto il profilo tecnico, psicosociale e politico sono stati posti in luce da molti autorevoli studiosi. In questa sede, ci interessa sottolineare che le condizioni di permanente incertezza e di bassa prevedibilità della maggior parte delle variabili strategiche impongono alle aziende, oggi più che mai, la necessità di trasformarsi in tempi rapidi. Il cambiamento non può più essere considerato una fase dell’evoluzione aziendale, essendo divenuto il normale stato delle organizzazioni contemporanee, chiamate ad essere continuamente “mutanti”. Il capitale intellettuale diventa così un imprescindibile generatore di valore aggiunto. E siccome, a differenza della catena di montaggio la “fabbrica delle idee” si fonda sulla creatività, sulla imprevedibilità, sulla sorpresa e sull’emozione, vengono meno i presupposti di un mondo dove i ruoli sono precisi, le professionalità definite, le competenze omogenee. La realtà non è più tracciabile attraverso linee rette che congiungono i singoli punti: essa viene, al contrario, rappresentata da infiniti possibili percorsi, ciascuno dei quali meriterebbe di essere esplorato”. In qualche modo una descrizione ante litteram del fattore Positive Expansion. Condividete l’idea che questo fattore sia decisivo anche rispetto alla prospettiva futura?

Enrico Parsi. In linea generale, il fatto di immaginare e praticare una “leadership aperta” e una organizzazione più collaborativa e cooperativa, sia internamente, sia verso il mondo “là fuori”, il fatto che si usino le parole “apertura” e “fiducia” come ingredienti organizzativi, caratterizzanti la Positive Expansion, mi sembra una buona notizia per l’umanità, oltre che per le imprese. Non si tratta però di un esercizio semplice. Si tratta di un processo di cambiamento molto complesso che richiede pazienza, tempo dedicato, fallimenti su cui riflettere e successi da riproporre altrove a volte in altra veste. Cose che si scontrano con la percezione di urgenza e la velocità delle decisioni richieste.

Il cambiamento in realtà, anche quando positivo, implica quasi sempre paure e incertezze anche per chi ha ruoli di guida. Non si ottiene solo con un repertorio maggiore di tecniche, ma co-costruendo contesti in cui la riflessione, lo studio e la continua verifica del funzionamento delle organizzazioni, cioè del modo con cui abbiamo scelto di stare insieme per uno scopo condiviso, ed essere civili, dovrebbero diventare parte del nostro tempo operativo. Siamo immersi in una crisi in cui il futuro è vissuto come minaccia e che affrontiamo necessariamente con i presupposti che abbiamo a disposizione. Quelli che abbiamo appreso che ci caratterizzano e che, ahinoi, hanno contribuito a crearla.

Quindi concordo con Marco quando parlando dello Scientific Management e dei suoi derivati dice che sono inadatti ai tempi che stiamo vivendo. Questi presupposti non sono separati da noi, ma costituiscono anche la nostra visione profonda della realtà Questi presupposti non sono separati da noi, ma costituiscono anche la nostra visione profonda della realtà definendo parte della nostra identità. Per questo comportamenti, pensieri, emozioni nuove non sono facili da trattare e non si ottengono immediatamente con azioni semplici. Tra questi presupposti c’è il principio gerarchico che abbiamo assorbito attraverso un lungo tirocinio (famiglia, scuola, lavoro e non solo) talmente pervasivo da finire per considerarlo un dato di natura e come tale indiscutibile. Alla fine, gerarchizziamo tutto dal più al meno importante: lo facciamo con gli oggetti, con le idee, con le persone, con i sentimenti e gli affetti. Affrontiamo la complessità che richiede anche l’orizzontalità che l’aggettivo open implica, con un algoritmo semplice, semplificato e inadeguato, la gerarchia. Come cercare di raccogliere l’acqua con una griglia, magari di fattura eccellente, molto ben tornita, ma inadeguata ad avere l’acqua che serve il giorno dopo.

Aprire, aprirsi, è dunque un comportamento controintuitivo. Destabilizzante perché impatta sul presente, che è la chiave di volta. Se ci impediscono, se non possiamo, se non vogliamo, se ci convincono o ci convinciamo che il presente non sia modificabile, non possiamo nemmeno immaginare il futuro in modo generativo. Quindi non solo la ricerca in atto è positiva per il futuro, ma anche e soprattutto per il presente.

Legittimamente siamo alla ricerca di sicurezze e aprirsi significa essere disponibili alla perturbazione, alla folata di vento che ti fa volare i fogli raccolti nella cartelletta. In realtà è proprio andare incontro alla folata di vento, ai problemi reali che ci salva dalla passività e quindi dal malessere che ci rende poi insicuri, sfiduciati e anche cinici. Funzionalmente depressi.

L’unico modo sano di affrontare la realtà è affrontarla. Accettando la paura che comporta. Anche chiudersi è frutto di paura e quindi conviene scegliere la paura più generativa, quella che ci può dare comunque benessere. Siamo immersi in una situazione che non avevamo mai affrontato prima: i cambiamenti climatici, con impatti economici, sociali, politici anche internazionali, e quelli demografici che premono sulle nostre organizzazioni costruite originariamente su fondamenta sociali in cui i giovani erano maggioranza e sulla promessa che un ricambio ci sarebbe stato, ci costringono a trovare soluzioni nuove senza che ci sia un archivio a cui attingere. Si tratta di problemi inediti che richiedono soluzioni inedite. Non c’è la possibilità di acquistare soluzioni prêt-à-porter nel mercato delle soluzioni. Le risposte dobbiamo costruirle noi, accettando il fatto che si possa sbagliare e senza essere ostacolati dal timore di farlo che i nostri sistemi di gestione spesso continuano a punire. L’open management trascina con sé la necessità di rivedere tutti nostri strumenti, dalla formazione alla selezione per arrivare anche ai sistemi valutativi e premianti che non sono mai oggettivi, ma basati su presupposti che a volte nemmeno sappiamo di avere. Quindi, ci sarà da lavorare e per molto tempo.

Domenico Bruno. La Positive Expansion è di sicuro il fattore cruciale per l’identificazione dell’insieme dei fattori dell’Open Manager. Senza di esso come propria visione del futuro o anche come propria area di miglioramento, è difficile assolvere al compito più difficile che ci attende per i prossimi anni. Il compito di accompagnare le organizzazioni verso quel cambiamento necessario e repentino al quale siamo chiamati nello svolgimento delle nostre attività quotidiane. Il mondo del lavoro è radicalmente cambiato negli ultimi anni e questo cambiamento, spinto dagli eventi legati alla pandemia, richiede inevitabilmente un nuovo modo di pensare e una nuova cultura del lavoro. Bisogna rivedere al proprio ruolo attivando un nuovo asset di pensiero strategico per prendersi cura delle persone e delle organizzazioni e per costruire relazioni solide e stabili all’interno e all’esterno dell’Azienda.

La Positive Expansion deve essere parte integrante del nostro modo di pensare ed agire, in essa è racchiusa anche la capacità di non inseguire solo il cambiamento, ma di poterlo anticipare valutando alternative possibili, e non appiattire le risposte alle mutate esigenze organizzative. Banalmente se pensiamo e ci concentriamo solo sul presente subiamo il cambiamento e spesso facciamo fatica ad attuarlo. Se invece proviamo a proiettarci al futuro, con il confronto, la condivisione, la relazione, forse possiamo affrontarlo in maniera più agile e reattiva.

Elementi chiave ed imprescindibili della PE sono di sicuro la Fiducia, verso il proprio agire e verso le persone. Fiducia che si esplicita con lo sviluppo di una cultura nuova basata sulla responsabilità e non sul potere, dove la cooperazione, la condivisione “abilita” le persone a prendere parte all’organizzazione in maniera “consapevole” e non solo ad essere parte di quell’organizzazione. Inoltre la PE in virtù di una visione ad ampio raggio di modelli volti al cambiamento rilascia una capacità di interagire a livello di relazione in grado di aprire nuovi orizzonti legati alla partecipazione in Community di professionisti. Partecipazioni che si traducono in opportunità di confronto e business per le realtà o tra i professionisti che ne prendono parte, ma non solo poiché rappresentano un arricchimento tangibile per la creazione di valore rivolto al territorio ed alla società civile.

Armando Meletti: Direi ancora di più: questo fattore non è solo importante, è necessario, fondamentale. Di una cosa importante si può fare a meno, di una cosa fondamentale non si può, e credo che se le aziende vogliono avere un futuro devono lavorare in questi termini. C’è un cambio potente nel modo di intendere l’azienda nelle nuove generazioni, hanno dei modelli completamente diversi dal nostro. Poi, è chiaro che non tutte le persone sono uguali, anche se diciamo che ci sono dei tratti comuni tra le persone delle nuove generazioni. Una cosa che cambia molto rispetto al passato è la volontà di ricevere feedback. Una volta si diceva “no news, good news”, oggi è esattamente il contrario, “no news, bad news”.

Ci troviamo in un mondo sempre più veloce, dove la formazione continua è indispensabile per poter “navigare” il cambiamento. In questo caso è fondamentale, un sine qua non.

Quando parlo con i colleghi racconto cosa penso della formazione: è un modo per apprendere dall’esperienza di altri, perché quando studi, ti confronti su qualcosa che qualcun altro ha pensato, ha vissuto, ha gestito. Quindi, è come se tu vivessi tante vite, per cui trovo che sia davvero uno strumento unico, uno strumento che ti permette di avere fiducia in te stesso e nel futuro. Questo perché ti do quegli strumenti che sono quelli che servono per poter navigare in altri mari, in condizioni climatiche diverse.

La cosa più importante di formarsi è accettare l’errore. Sbagliare è una delle cose più belle che ti possono succedere, soprattutto quando ti questo sbaglio te ne accorgi, perché da esso tu puoi costruire qualcosa. Nello sbaglio condensi delle cose. La ricerca scientifica ne è un esempio: se Einstein avesse identificato subito quella che era la strada, non l’avrebbe trovata, perché soltanto attraverso il processo di prova ed errore si arriva al futuro. La fiducia è anche questo, riporre fiducia nell’errore, che secondo me è un tema critico per una realtà come la nostra, il cui core business è tecnico-chimico. Sbagliarci ci da un sacco di informazioni in più, rispetto a quando non facciamo errori. Se ci prendi ti fermi. Come quando trovi lo smalto giusto e dici “beh, sono a posto” e non ci pensi più. È molto più difficile dire “perché questo smalto funziona?”. Tutto il processo di prova ed errore che ti porta alla definizione di un risultato mi da un sacco di informazioni, che mi servono su altri sviluppi.

Si dice che della ricerca non si butta via niente. Beh, io dico che anche dell’errore non si butta via niente. Nell’errore si trovano tante risposte.

Marco Minghetti: Mi fai venire in mente un aneddoto riferito a Federico Fellini che, quando incontrava lo scenografo Dante Ferretti, gli chiedeva: “Dantino, che ti sei sognato?” Ferretti, raccontando l’episodio in un’intervista, lo completava così: “Io dovevo inventarmi qualcosa”. Aggiungendo: “Nei film con Fellini commetto molti errori apposta, perché se in una ricostruzione è tutto perfetto, sembra un set cinematografico, non è la vita. Solo in questo modo riproduco una realtà credibile”. La creatività ha bisogno di imperfezione, di immaginazione, di invenzione: spazi per generarsi ed emergere. Anche attraverso gli errori. Monk si arrabbiava con se stesso non quando, improvvisando, faceva degli errori, ma quando faceva gli “errori sbagliati”. Creare il nuovo significa sperimentare, modificare, variare, connettere: in poche parole, imparare a fare gli “errori giusti”.

Armando Meletti: L’obiettivo è far capire alle persone che il tema insito nella ricerca è proprio quello di non avere una strada, nell’ottica del “so di non sapere”. Se sai di non sapere e vuoi sapere devi cercarla la sapienza.

Il tema della fiducia è il tema di un rapporto che si costruisce con le persone non trasformando l’errore in colpa, invece bisogna vivere anche in maniera leggera e non abbandonarsi alla preoccupazione. La cosa importante è affrontare il futuro e non difendersi troppo.

Se io ho un ricercatore su un progetto e non arriva alla soluzione possono esserci diversi motivi: posso essere io che non gli ho dato le risorse giuste; non è la persona giusta quindi devo affiancargli qualcun altro; non ha tutto quello che gli serve per farlo, quindi sono io a non avergli dato gli strumenti giusti; non gli ho dato il tempo. Se lui capisce che ha bisogno di qualcosa e c’è fiducia, me lo viene a chiedere.

La propensione a prendersi rischi è collegata anche all’altra dimensione della Positive Expansion, lo sviluppo del business, l’espansione. Poiché come si dice “chi non risica non rosica” È una tendenza che si sta diffondendo sempre di più oggi. I giovani in azienda ce l’hanno questo senso del progetto dentro l’azienda, vivono l’azienda come un insieme di progetti in cui vogliono essere protagonisti, per cui non ce n’è neanche bisogno troppo di spingerli sul processo dell’innovazione, nel mettersi nei panni di imprenditore del proprio lavoro. L’azienda deve favorire questa propensione imprenditoriale dei collaboratori. Penso che le aziende che hanno successo siano quelle che adottando questo come modello un po’ in tutte le aree.

Andrea Garimberti. La Positive Expansion è un aspetto che riveste sicuramente una grande importanza nelle aziende che al giorno d’oggi vogliono fare innovazione e nei manager che hanno il compito e l’ambizione di supportare tale innovazione. Considero la Positive Expansion principalmente un atteggiamento, uno stato mentale che, in questo periodo di cambiamenti così frenetici, tutte le persone coinvolte nella “execution” del piano strategico di una azienda devono possedere non solo per garantire il raggiungimento di un risultato di eccellenza, ma soprattutto per consentire che esso sia capillarmente diffuso al resto dell’azienda.

Il motivo principale per cui ritengo così importante questo fattore al giorno d’oggi è che le sfide che un’azienda deve affrontare sono molto cambiate, ma ancora più cambiate sono le risposte che la stessa azienda deve saper dare a queste sfide.

Un’azienda ha sempre avuto bisogno di un piano di sviluppo ed espansione chiaro e condiviso, perché non può pensare di essere efficiente senza sempre sapere dove sta andando. Tuttavia, al giorno d’oggi è altrettanto importante essere in grado di cambiare rotta alla velocità della luce per poter evitare gli ostacoli che si frappongono al successo: basti pensare in questo periodo alla carenza di materie prime, agli aggiornamenti normativi e delle certificazioni. Proprio per far fronte a queste sempre più frequenti variazioni di rotta è fondamentale esplorare e verificare potenziali opportunità di partnership e di business da attivare al momento opportuno. L’idea è quella di avere un cassetto pieno di idee ed opportunità già pronte per essere portate sul tavolo quando necessario, come se spuntassero dal nulla, ma che in realtà sono figlie del lavoro svolto in background approfittando dei momenti in cui il team procede speditamente con le attività definite e già avviate.

Marco Minghetti. Sì, oggi è necessario guardare ad un nuovo modo di fare impresa, ad una organizzazione fondata sulla velocità e la flessibilità nel cambiamento continuo (tema al centro del volume Nulla due volte) di ruoli e modalità operative, che richiedono una forte adattabilità dei sistemi informativi, tempi di risposta sempre più stretti rispetto alle esigenze del business, capacità di supportare processi organizzativi spesso variabili e destrutturati.

Andrea Garimberti: Un altro aspetto che vedo molto cambiato negli ultimi anni è legato alla gestione delle risorse umane strategiche al perseguimento dell’innovazione e del successo. Fino a pochi anni fa quello che un impiegato cercava in un’azienda era un contratto stabile ed un salario adeguato. Oggigiorno questo non è più vero nemmeno per figure con professionalità meno spiccate. Le risorse sono molto più interessate alla loro formazione e crescita professionale che all’aspetto economico e alla sicurezza contrattuale, che viene dato come elemento imprescindibile per una collaborazione proficua. Le nuove generazioni di lavoratori vedono nella possibilità di partecipare alle attività riguardanti il futuro aziendale un valore altrettanto importante all’aspetto economico.

Questo significa che diventa di fondamentale importanza seguire le risorse che compongono il proprio team e strutturare per ciascuna di esse un piano dedicato di formazione e di crescita all’interno della azienda per tenere viva la loro attenzione e motivazione. L’attenzione nei riguardi dei propri collaboratori crea uno spiccato senso di appartenenza. Il responsabile dell’unità di business diviene una interfaccia verso l’esterno che cerca un dialogo proattivo tra le varie unità che lavorano assieme al perseguimento di un obiettivo, piuttosto che un garante dello svolgimento delle attività secondo un flusso e una gerarchia preimpostata. Servant leadership, fiducia decisionale, disponibilità al confronto diventano tutte caratteristiche di fondamentale importanza per creare un team forte e strutturato in grado di gestirsi autonomamente attraverso i chiari piani di sviluppo della azienda.

Francesca Porzio: Hai ragione, Andrea. Credo che mai come in questo momento storico sia importante per le diverse realtà (aziende, società, istituzioni, singoli individui) attivare una riflessione profonda sul senso e sullo scopo vero da perseguire e sui valori da concretizzare. L’esperienza e la situazione attuale devono essere la base per un differente approccio prospettico, a tutti i diversi livelli. In questa ottica, la logica del “puro profitto” deve essere rivista, per comprendere, oltre all’obiettivo della adeguata redditività, anche quello di soddisfare i diversi bisogni dei numerosi interlocutori aziendali e di quelli del più ampio ecosistema in cui l’azienda è inserita. Temi quali la sostenibilità, la continuità nel tempo, l’equità, l’inclusione e la valorizzazione delle differenze non possono ormai essere ignorati.

Da un lato stiamo vivendo una forte accelerazione spinta dalla tecnologia che permettere di trovare soluzioni impensabili fino a qualche tempo fa e che invita a ripensare in modo “disruptive” tutti i diversi modelli, dall’altro la particolare situazione sanitaria, evidenziando tutta la nostra fragilità, ci induce ad una riflessione più profonda sui valori e sul vero senso dell’essere, come persone, aziende e collettività. Questa premessa mi sembra doverosa per riuscire a contestualizzare quello che è stato nella ricerca definito come “Open Factor”. Sempre a mio modo di vedere, non si tratta di essere un fattore più o meno importante, ma si tratta di percorso necessario che sta avvenendo in maniera quasi spontanea, la differenza sta nella maggiore o minore consapevolezza e nella maggiore velocità con cui sta avvenendo. Intendo dire che vi la necessità di una evoluzione costante, che avviene in ogni caso, a volte può destabilizzare, altre volte può invece motivare, ma comunque avviene.

Mi trovo quindi d’accordo nel definire la Positive Expansion che si caratterizza per l’accettazione cognitiva ed emotiva del cambiamento, come condizione permanente del nostro tempo. In questo senso, non vedo l’Open manager come una nuova figura professionale a sé stante, all’interno dell’organizzazione, che “favorisce e sviluppa l’Innovazione Aperta in azienda” quanto una caratteristica o dimensione che tutte le risorse all’interno dell’azienda dovrebbero cercare di avere e di sviluppare. Ognuno dovrebbe essere un po’ “open manager” di sé stesso. E la leadership aziendale dovrebbe favorire e creare un clima in cui questa attitudine si possa sviluppare, a beneficio dei singoli e della stessa organizzazione. E’ questo un nuovo contesto che una leadership illuminata e lungimirante dovrebbe cercare di sostenere. Credo che l’approccio innovativo debba essere il più inclusivo e democratico possibile: ognuno deve avere la possibilità di esprimere il proprio potenziale creativo, proponendo e portando avanti suggerimenti, idee, soluzioni che possono anche essere completamente slegate dalla routine e dalla propria quotidianità lavorativa, ma che possono portare innovazione e benefici all’organizzazione ed ai clienti. L’innovazione non è prerogativa solo di qualcuno a tal fine designato, quanto un movimento più collettivo. Questo è un approccio, che stiamo anche sperimentando in PwC, e che abbiamo definito come “citizen-led innovation” cioè “innovazione guidata dai cittadini”. E’ una modalità che nasce dalla collaborazione tra leadership e dipendenti. Possiamo dire che si tratta di un “Open factor” diffuso a livello aziendale. I processi innovativi sono strettamente legati anche ai percorsi della trasformazione digitale che permette di trovare soluzioni per efficientare e modificare il modo in cui si lavora.Per fare questo, occorre anche un percorso di “upskilling” per adeguare le proprie competenze ai nuovi strumenti digitali.

Per concludere: penso che l’open factor debba diventare un elemento della intera cultura aziendale; per facilitare questo percorso, occorre individuare all’interno dell’organizzazione quelle risorse, di funzioni e di ambiti diversi, che hanno una maggiore propensione al cambiamento, una visione più trasversale, una esperienza nella gestione dei rapporti e delle relazione, che godano di autorevolezza e utilizzare queste preziose risorse come esempio e come leva per diffondere questa nuova cultura. Vedo un ruolo di coordinamento per l’open manager (che potrebbe essere un ruolo ricoperto a turno da diverse persone nel tempo); non vedo invece una funzione aziendale dedicata per questa attività perché sarebbe mettere in gabbia qualcosa che deve essere trasversale e diffuso.

Marco Minghetti: Fino ad ora ci siamo soffermati sul modello teorico della Positive Expansion. Un modello che, come già ricordavamo nel post Il Manifesto della Open Leadership (di cui l’Open Management è la declinazione operativa) vede nella fiducia l’elemento cardine: “L’open leader ha una visione ottimistica delle altre persone e tende a fidarsi di esse. Tale positività si esprime in curiosità e umiltà nella relazione con l’altro. La fiducia significa sapere che i collaboratori si controlleranno. John Shook, Senior Advisor del Lean Enterprise Institute, sostiene che il leader in Toyota “1) Get each person to take initiative to solve problems and improve his or her job 2) Ensure that each person’s job is alligned to provide value for the customer and prosperity for the company”. Anche nel modello della social organization il tema della fiducia è centrale. Ad esempio ne L’intelligenza collaborativa scrivo che il definitivo abbandono del vecchio modello gerarchico, burocratico, autoritario e il passaggio alle nuove forme di social collaboration si registrano quando “fiducia, trasparenza, meritocrazia sono valori propugnati, diffusi, condivisi e realmente praticati da tutti. Per usare l’acronimo caro a Vala Afshar, l’organizzazione è divenuta S.O.C.I.A.L.: «sincere, open, collaborative, interested, authentic, likable»”. Ma è possibile descrivere casi concreti che hanno visto in azione questo fattore?

Francesca Porzio: Il primo caso che voglio condividere è il percorso di Upskilling and citizen-led innovation, in atto in PwC. Questo approccio si basa su uno stile di leadership che mira a “guidare” in modo da ispirare le persone a voler aumentare le proprie conoscenze e abilità. Si tratta di dare alle persone l’autonomia per applicare immediatamente il loro apprendimento nel loro lavoro quotidiano in un modo significativo e pertinente. Ecco come sta funzionando in PwC. I leader aziendali stabiliscono la direzione e gli obiettivi e forniscono la formazione e gli strumenti affinché le persone possano apprendere e applicare direttamente le proprie nuove competenze. In PwC abbiamo attivato dei percorsi di Upskilling attraverso Digital Lab, Digital Academy e programmi di accelerazione digitale. Abbiamo una App che permette di informarsi in modo rapido ed immediato sui diversi trend tecnologici.

Le persone quindi imparano nuovi strumenti, aumentano la comprensione dei nuovi tool, migliorano le loro competenze che possono applicare immediatamente, cambiando il modo in cui lavorano. Le nostre persone, indipendentemente dal loro livello e dalla loro anzianità aziendale, hanno quindi un ruolo guida nell’innovazione, nella creazione, nella condivisione di nuovi modi di lavorare. Le soluzioni trovate vengono condivise con gli altri, creando un circuito virtuoso e di entusiasmo che si allarga via via includendo una platea sempre più ampia. Dato che le soluzioni vengono subito messe a terra e producono risultati e i benefici sono quindi immediati, il cambiamento si diffonde rapidamente all’interno dell’organizzazione, contribuendo a ottenere efficienze su larga scala.

Nella nostra azienda, ad esempio, abbiamo visto in un paio di anni, più di 100 contributi concreti al nostro percorso di digitalizzazione. Un altro elemento importante è che niente è obbligatorio. Le risorse possono decidere autonomamente di aderire al programma di upskilling e hanno il potere di decidere quali metodi di apprendimento funzionano meglio per loro e quanto tempo vogliono dedicare. C’è chi sceglie di dedicare solo venti minuti della propria giornata ad ascoltare un podcast sulla blockchain, ad esempio, oppure chi impara pillole digitali attraverso una Digital Fitness App messa a disposizione di tutti. Altri invece scelgono percorsi di upskilling più strutturati su nuove tecnologie, con diverse ore di formazione online e in aula. Anche a livello di team, si favorisce l’integrazione dei team con competenze più tradizionali, con esperti digitali focalizzati sul miglioramento dei processi e sulla razionalizzazione del flusso di lavoro.

Il risultato di questo nuovo approccio ha introdotto nuovi KPI quali le ore automatizzate e le ore risparmiate a seguito della revisione del modo di lavorare e delle efficienze introdotte, che hanno permesso di ridurre attività manuali e ripetitive, liberando tempo alle risorse. Questo sta migliorando la qualità del lavoro eliminando l’errore umano e liberando tempo per concentrarsi su attività che forniscono più valore all’azienda, ai clienti o a entrambi.

Un altro aspetto importante di questo approccio è che le persone si impegnano emotivamente. Si sentono ingaggiate e coinvolte. Vedono uno scopo nell’apprendimento di nuove abilità e nella sperimentazione di diversi modi di lavorare. A volte i percorsi di upskilling spaventano in quanto le tecnologie che portano all’automazione di alcuni lavori possono essere percepite come alternative all’impiego di risorse e quindi portare a riduzioni di organico.

Da noi questo non sta succedendo: sta invece crescendo nelle risorse la consapevolezza di essere “studenti” all’ infinito, cercando programmi che aiutano a continuare ad imparare e a crescere man mano che il lavoro cambia e si evolve. In un certo senso, è un modo con cui ciascuno può scrivere il proprio ruolo per il futuro. Questo approccio anche se non è obbligatorio, non è gratuito. Si tratta comunque di un importante investimento aziendale. Non si tratta di dipendenti che fanno quello che vogliono o imparano per il gusto dell’apprendimento. Invece, è una miscela di leadership ponderata, strategia aziendale e finanziaria, strumenti pertinenti e incentivi convincenti che attingono a ciò che le persone vogliono e al modo in cui preferiscono lavorare. Si tratta di aiutare l’azienda a far lavorare le persone nel modo di cui hanno bisogno, aiutando allo stesso tempo i dipendenti a sviluppare le competenze di cui hanno bisogno per rimanere rilevanti quando il lavoro cambia.

Un approccio guidato dai cittadini è più grande dell’acquisizione di nuove abilità o conoscenze da parte degli individui. Si crea così un movimento condiviso di cui tutti fanno parte. Inoltre, l’inclusione crea un senso di comunità radicato nella convinzione che chiunque può adattarsi e si adatterà ai mutevoli modi di lavorare. Quando tutti accettano questa nuova logica, l’eccitazione e l’energia diventano contagiose. E anche se non tutti nel business vorranno o avranno bisogno di migliorare le competenze nella stessa misura, il cambiamento si può comunque rendere scalabile. Personalmente ho contribuito all’organizzazione dei percorsi di upskilling per le funzioni interne di PwC e ho sperimento nuove soluzioni all’interno del mio team di lavoro che hanno permesso di risparmiare attività ripetitive per almeno un FTE.

Il secondo caso che voglio condividere è “Nudge for Innovation”, il percorso di PwC che promuove la generazione di nuove idee attraverso metodologie guidate che trasformano stimoli creativi in soluzioni da utilizzare nel lavoro quotidiano, generando vantaggi per la azienda e per i clienti. Si tratta in sostanza di una “call for idea” aperta a tutti i dipendenti che possono sottoporre le loro idee e soluzioni relative agli ambiti individuati a livello aziendale. Le idee entrano in un percorso di valutazione; si creano team misti che accompagnano l’evoluzione dell’idea fino a trasformarla in un vero e proprio progetto che poi viene realizzato. I migliori progetti vengono votati e premiati.

Tutto il flusso è facilitato dall’utilizzo di una piattaforma di condivisione delle idee che traccia tutto il processo. Questo è un altro esempio concreto di quella cultura diffusa di “open factor”, dove ognuno può fare la differenza ed avere un ruolo da protagonista. Anche in questo caso, le tematiche sono decise a livello di leardership e sono coerenti con gli obiettivi e i valori aziendali, ma il precesso di adesione a questo programma è libero ed aperto a tutti, indipendentemente dalla funzione e dal livello aziendale. Ognuno può lavorare sulla propria creatività ed esprimere anche suggerimenti in linea con le proprie passioni e hobby extralavorativi. E’ anche un buon sistema per motivare le persone che si sentono ingaggiate in linea con le proprie attitudini ed interessi. Sblocca il potenziale delle persone che altrimenti rimane inespresso.

Enrico Parsi. Concordo molto con Francesca, sia con la necessità di guardare ai risultati contemporaneamente come fattore economico e sociale, quindi anche sul piano del supporto alla vita delle persone, sia quando parla di non obbligatorietà della partecipazione. Anche la struttura in cui lavoro è da tempo in questo flusso e molte delle nostre cooperative stanno realizzando sperimentazioni interessanti. Nel caso di Scuola Coop, potrei testimoniare le difficoltà e gli errori, gli imprevisti che un certo modo di organizzarsi trascina con sé e che richiedono una manutenzione costante non solo da parte di chi ne è responsabile. Con risultati positivi in generale, ma anche problemi non sempre lineari e in linea con le aspettative.

Ma preferisco parlare di un’impresa che mi ha incuriosito e sulla quale la riflessione può essere più neutra.

Cinque anni fa ebbi la possibilità di passare una mattina nella sede di Tetrapack, multinazionale svedese con sede a Modena, specializzata nella produzione di contenitori per alimenti, in compagnia del dott. Gian Maurizio Cazzarolli che mi guidò anche fisicamente nel racconto della loro esperienza già pluridecennale. Gli elementi di innovazione organizzativa erano molti, qui mi limiterò solo ad uno di essi anche perché direttamente collegato con l’attualità, con il dibattito aperto tra fautori e contrari allo smart working.

Tetrapack aveva un manager e due persone dedicate interamente a supportare il personale nei propri processi di auto organizzazione. Questa figura mi ricorda l’open manager di cui stiamo parlando. Per esempio, avevano il compito di informare quotidianamente, grazie a soluzioni informatiche, tutte le lavoratrici e i lavoratori il cui ruolo lo permetteva, perché avessero gli elementi per decidere in autonomia dove e quando lavorare durante la settimana. Per l’azienda non era importante l’orario di lavoro, ma che il lavoro fosse svolto. E se questo lavoro veniva effettuato di notte anziché di giorno, di domenica anziché di lunedì, a casa o in un locale pubblico, per loro era indifferente. Naturalmente i momenti in presenza erano necessari, ma con una informazione adeguata i colleghi erano in grado di decidere come e dove lavorare conciliando vita privata e pubblica. Nel concordare una riunione, se per esempio uno o una delle componenti del gruppo aveva la laurea di una figlia o di un figlio, si trovava la soluzione partendo dal presupposto che la presenza alla laurea fosse la priorità. Nell’impresa non esistevano marca tempo. Il dott. Cazzarolli mi disse che ritenevano non competesse ai dirigenti il controllo sul tempo, ma solo sul lavoro da fare. Mi ricordò anche che ai tempi in cui questa modalità organizzativa era stata varata, non esistevano leggi che regolavano questo tipo di rapporto di lavoro. Mostrandomi la foto di una lavoratrice seduta per terra nella sala di casa sua, con telefono e computer davanti, mi disse che in futuro qualche lavoratore avrebbe potuto cercare risarcimenti, magari per danni fisici dovuti a una postura scorretta, ma che se un gruppo dirigente credeva davvero nel valore di quei cambiamenti, bisognava osare e rischiare anche le conseguenze indesiderabili. Un dirigente che non rischia non è un dirigente.

Ci sono altri aspetti di questa realtà che per spazio non posso raccontare e che erano sempre supportati da soluzioni organizzative che facilitavano concretamente un certo modo di stare insieme, di concepire il lavoro e le relazioni con gli altri. Un’impresa non è un luogo a parte della vita di chi ci abita. E può contribuire anche socialmente a rendere i rapporti tra esseri umani più sostenibili e gentili. Più aperti, appunto.

Certo, se vogliamo che la cultura cambi non possiamo credere che questo accada prima delle soluzioni che troveremo. Generalmente tutto accade contemporaneamente. Il cambiamento culturale spinge verso soluzioni che cambiano la cultura. ma questo processo è circolare, non è una linea. Spingere verso il cambiamento significa adottare subito anche piccole soluzioni concrete che segnalino che il nostro dire non è campato per aria. Torno sulla libertà di scelta lasciata ai lavoratori e alle lavoratrici. Trovo questa modalità molto rispettosa. A volte noi tutti abbiamo bisogno di tranquillizzarci e prendere dimestichezza con situazioni che di fatto possono non solo mettere in forte discussione le diverse zone di confort che ci costruiamo, ma anche abitudini mentali rassicuranti. Il giudizio spesso inappellabile di “resistenti al cambiamento” mi ha sempre convinto poco. Nella mia esperienza, anche personale, il cambiamento viene ostacolato quando arriva dall’alto, imposto senza nessuna forma di dialogo e anzi con una esclusione dei soggetti interessati a volte ostentata. Il messaggio “questo cambiamento ti riguarda, ma cosa ne pensi e che contributo potresti dare” non mi interessa, crea ostacoli e piace subirlo a nessuno.

Domenico Bruno. Un case/study in realtà ancora in corso è legato ad un progetto presentato in COM.STAMP e riguarda la People Strategy da attuare per innescare il cambiamento necessario nella fase di espansione aziendale e di riassetto organizzativo. Le mutate esigenze sia di clienti e fornitori sia del mercato di riferimento, richiedono un innalzamento dei livelli di produttività e qualità, strettamente connessi ai comportamenti di responsabilità e di fiducia trasferiti alle proprie persone. Il progetto legato alla crescita aziendale richiede una propensione naturale ed importante del fattore PE a maggior ragione per chi deve guidare quel cambiamento e trasferirlo in maniera corretta alla popolazione aziendale. L’Area maggiormente impattata è proprio quella dell’HR nella gestione delle persone , che guida il processo di innovazione e formazione per le persone e con le persone e che quindi deve avere la capacità di aprirsi ed adattarsi a nuovi meccanismi di gestione e coinvolgimento attraverso la condivisione e la partecipazione. Ancor di più in una realtà che opera nel settore della produzione di componentistica meccanica per il mondo Aereonautico ed Automotive e dove il cambiamento è proprio basato sull’aumento dei livelli di ingegnerizzazione e soluzione di problematiche legati spesso a vecchi canoni di organizzazione e gestione delle attività. La necessità di digitalizzare ed automatizzazione procedure e processi complessi basati ancora su vecchi schemi, richiede cambiamenti organizzativi flessibili ed agili condensati da una profonda apertura mentale per garantirne la sopravvivenza e la conseguente crescita sul mercato.

Questo su tutti i livelli, dall’operaio al manager. La condivisione delle strategie organizzative, la comunicazione del cambiamento e l’attuazione di una nuova progettazione aziendale che prevede necessariamente un aumento degli standard qualitativi aziendali eleverà di conseguenza anche la percezione dell’Azienda all’esterno verso clienti e fornitori che ne valuteranno la propensione al cambiamento e all’innovazione in maniera positiva. Rafforzando fiducia e affidabilità.

Andrea Garimberti. Più che uno specifico case study, io guarderei alla mia esperienza professionale nel suo complesso. La mia azienda è stata acquisita 2 volte negli ultimi 6 anni ed attraverso queste acquisizioni la mia figura professionale è stata decisamente premiata poiché sono entrato in questa fase di transizione come responsabile di progetto di una azienda locale e mi trovo ora direttore tecnico di una multinazionale. Mi sono chiesto più volte quali sono state le caratteristiche che mi hanno consentito di raggiungere questa posizione che ritengo un mio grande traguardo professionale. Sicuramente le acquisizioni e le fusioni sono situazioni che mettono a dura prova l’atteggiamento dei dipendenti sia nella azienda acquisita ma anche in quella acquirente poiché alcune persone potrebbero cominciare a ragionare negativamente sulla duplicazione di alcune figure, su alcuni privilegi che erano stati concessi e che potrebbero non ritrovare nella nuova organizzazione.

È proprio in questi casi che un l’atteggiamento di Positive Expansion può fare la differenza. Partendo dal presupposto che difficilmente una fusione o acquisizione avviene definendo a priori i ruoli e chi li ricoprirà; se una azienda investe in una acquisizione evidentemente vuole trarne il maggiore vantaggio possibile. La visione del cambiamento come una opportunità per il futuro crea una netta linea di demarcazione tra le persone che hanno una reale volontà di migliorare e fare progredire la propria azienda, rispetto a quelle che vogliono mantenere la propria tranquillità promuovendo lo status quo ante. Non voglio certo dire che una acquisizione sia una situazione auspicabile, perché è sicuramente fonte di stress a tutti i livelli e anche per me è stato molto faticoso. Diciamo che l’arrivo di una situazione così destabilizzante fornisce sicuramente un aiuto per capire quali sono le persone che manifestano un atteggiamento di Positive Expansion e quali invece, seppur necessarie e fors’anche indispensabili, certamente non siano adatte a favorire un piano di sviluppo volto alla innovazione dei prodotti offerti, ma soprattutto dei processi e quindi della natura della stessa azienda. In maniera abbastanza naturale, le persone che non sono in grado di adattarsi al cambiamento perché non trovano in esso una connotazione positiva, si sentono fuori luogo nella nuova organizzazione e cercano alternative, mentre coloro che dimostrano attitudini alla Positive Expansion si integrano molto più facilmente. La nuova struttura nata infatti riconosce molto più facilmente questa attitudine nelle persone perché è meno condizionata dalle logiche precedentemente in essere. La nuova struttura auto-riconosce il proprio bisogno di avere dei punti di riferimento trasversali che portino soluzioni senza puntare il dito su cosa non ha funzionato o su cosa si era soliti fare prima.

Alla luce di questa mia esperienza personale, mi sembra trovare un senso molto più chiaro il percorso intrapreso da alcune aziende di eccellenza volto a ridefinire totalmente la propria organizzazione rimettendo in discussione ruoli e struttura. Questo rappresenta sicuramente uno sforzo considerevole e che con tutta probabilità mette in difficoltà svariate figure della vecchia organizzazione; d’altro canto, credo che una variazione di organizzazione di tale entità sia molto più complicata da attuare andando ad apportare piccole modifiche alla struttura in essere piuttosto che partendo da un foglio bianco.

Armando Meletti. Come sempre queste cose sono legate alle persone. Nella Prima Conversazione Marco ricordava il libro di Mario Perego, Direttore HR di Heineken, Le organizzazioni armoniche. Sette note per raggiungere l’eccellenza, in cui si affronta il tema della progettazione e della gestione delle organizzazioni secondo un modello ispirato alla metafora dell’orchestra e delle note musicali; ma soprattutto orientato alla ricerca di un approccio adeguato al contesto della propria organizzazione che non sia riduttivo e schematico o “meramente meccanico ed elementare”. Ecco, io sono un direttore d’orchestra. Devo cercare di trovare il miglior primo volino, devo cercare di trovare il migliore nelle percussioni, ma io non devo essere più bravo di loro, ma devo essere peggio di loro per lasciarli lavorare, perché se no non li lascerei lavorare. Io devo armonizzare tutto. Devo trovare uno più bravo di me, molto più bravo di me. Questo modello è molto comune al mio giovane Direttore Tecnico, lo chiamo il mio Padawan, l’apprendista Jedi. Il nostro DT è un ingegnere industriale bravissimo che ha fatto tutto un percorso da noi, dalla laurea sperimentale, poi il tecnico in reparto, poi sempre più responsabilità fino a diventare il DT di tutti i gruppi qui in Italia. E’ giovanissimo, ha 34 anni. In altri contesti alla sua età esce giusto giusto dallo stage. Forse è l’esempio più lampante, perché è una persona che incarna perfettamente, molto meglio di me, questo modello. Abbiamo fatto il succession plan, se mi rompo una gamba e dovessi stare a casa per 6 mesi, è designato lui come mio successore. Lavorare con lui è la cosa più facile che mi sia mai capitata nella vita, ci parliamo e ci capiamo, senza bisogno di dirci niente.

Marco Minghetti. Che lettura possiamo dare del fattore Positive Expansion alla luce dei processi di trasformazione digitale in atto, resi ancora più importanti dal protrarsi della situazione pandemica e quindi dal ricorso allo smart working? Francesca ad esempio sottolineava l’importanza dei processi di upskilling e reskilling. Anche in un recente allegato ad Harvard Business Review dal titolo Il Tempo ritrovato leggiamo: “La pandemia e le difficoltà derivanti dal remote working hanno indebolito l’efficiente propagazione degli impulsi informativi tra employee, consumando quelle certezze che prima erano date per assodate. Ma come per il nostro cervello, anche nelle organizzazioni esiste la possibilità di preservare e rafforzare queste connessioni fondamentali per il suo stesso sostentamento. In un contesto post-pandemico sempre più complesso, instabile e frammentato, la creazione di connessioni solide, di contatti e scambi tra le persone, diventa elemento fondante per un’employee experience di valore e per la sopravvivenza dell’organismo-azienda. Esperienze, informazioni e buone pratiche, se opportunamente orientate e condivise, acquisiscono ancora più forza diventando dei tasselli fondamentali per la creazione di questi legami. Siamo tutti geograficamente più “lontani”, eppure mai come oggi abbiamo la possibilità di riunirci grazie agli spazi digitali: il luogo virtuale, che prima veniva percepito come un semplice “plus” a disposizione delle aziende, è diventato un ritrovo necessario in cui “ibridiamo” le nostre giornate lavorative, conosciamo nuovi colleghi, ci avviciniamo alla cultura organizzativa, apprendiamo persino nuovi mestieri e nuove competenze, in una logica di continuo upskilling e reskilling”.

Andrea Garimberti. La trasformazione digitale è stata sicuramente una sfida globale per le aziende di qualsiasi settore e per le prime tra loro che hanno saputo raccogliere questa nuova opportunità si è presentato un interessante vantaggio competitivo. Essere i primi, tuttavia, non presenta solo aspetti positivi. Per essere i primi bisogna inventarsi nuovi modelli commerciali e gestionali, inventarsi bisogni inespressi del cliente, essere disposti ad investire nella novità. In sostanza essere dei pionieri! Quindi cosa ha fatto sì che alcune aziende traessero un enorme vantaggio dalla trasformazione digitale mentre altre ne sono state soffocate? A mio avviso, anche in questo è entrata in gioco la Positive Expansion. La spinta all’innovazione, la volontà di ricercare nuove forme di business, l’attitudine al cambiamento ha demarcato il confine tra le aziende che hanno realmente utilizzato questa spinta per fare innovazione, rispetto a quelle che hanno provato a farne parte ma che di fatto l’hanno solo subita.

La pandemia ed il ricorso allo smartwork hanno rappresentato un’altra sfida del nuovo metodo organizzativo. Gestire un team e le attività di un ufficio attraverso meeting online non è facile. In particolare, credo che tutti abbiamo avuto modo di sperimentare quanto sia complicato gestire situazioni di contrasto e insoddisfazione attraverso delle riunioni in remoto. A nessuno piace sentirsi dire di non essere stato efficace o all’altezza di una situazione difficile, specialmente quando lo sforzo fatto è stato notevole e con il lavoro remoto che ne ha aumentato ancor più le complicazioni. Parlare di cosa è andato male è molto più difficile da gestire quando le persone non si trovano fisicamente l’una di fronte all’altra nella stessa stanza, perché non si riescono a percepire le emozioni della controparte e i pochi millesimi di secondo di ritardo nelle comunicazioni amplificano la frustrazione; tuttavia, la capacità di analizzare cosa è andato male non tanto per stabilire le colpe ma per ragionare su quello che si è sbagliato, per capire cosa si può fare meglio. Non incappare negli stessi errori, diventa di fondamentale importanza in un’ottica di continuous improvement.

Marco Minghetti. Nella Prima Conversazione citavamo uno studio effettuato su 1.042 profili executive, il Global Center for Digital Business Transformation ha individuato l’Agile Leader come il profilo capace di prendere data-driven decision (o, decisioni informate). Prendere decisioni informate significa saper riconoscere, utilizzare e raccogliere le migliori fonti dati, saper applicare gli strumenti adatti (o farsi supportare da professionisti dedicati) e saper raccogliere i migliori insight dalle sintesi generate. Un Agile Leader è proattivamente teso a cercare nuove fonti di dati e insight, è adattivo al cambiamento ed è capace di riconoscere i propri limiti e prendere decisioni basate sulle analisi e non sulla sola esperienza personale.

Andrea Garimberti. Da questo punto di vista ritengo che l’applicazione della metodologia Agile e dell’analisi retrospettiva delle attività svolte, possa aiutare in questa fase spingendo i componenti del team a prendere atto di quali sono state le vittorie mettendole in risalto, ma allo stesso tempo portando alla luce le sconfitte e le problematiche che devono servire come spunto per il futuro. Attraverso questo strumento, l’errore, il problema, non viene più percepito come una mancanza di un singolo ma come la ricerca di una metodologia di gruppo che eviti il ripetersi di questa situazione nel futuro.

La situazione pandemica non ha certamente aiutato lo svolgimento delle attività e la coesione dei team di lavoro. Credo però che nella sua surreale complicatezza abbia messo ancor più in evidenza come un approccio in ottica Positive Expansion, possa funzionare molto più efficacemente e sopravvivere molto più a lungo rispetto ad una struttura di vecchio stampo, che in tanti casi ho visto arenarsi dopo pochi mesi dallo scoppio della pandemia, e dove nulla è ritornato a funzionare fintanto che le persone non sono ritornate fisicamente alle proprie postazioni di lavoro. Questo dovrebbe farci sicuramente interrogare: nel 2022 dove comunque diviene indispensabile espandere il bacino in cui attingere risorse a livello quasi globale, è ancora davvero indispensabile lavorare gomito a gomito con i colleghi o è un limite della mente che ha concepito alcune strutture aziendali?

Marco Minghetti. Lo smartworking, in grandissima sintesi, ha accelerato il fenomeno di consumerizzazione dell’employee, rendendo sempre più sottile la distinzione fra i diversi stakeholder aziendali in termini di rapporto con i diversi dispositivi e contenuti digitali, aspettative, bisogni e comportamenti. Ad esempio, si sono accentuati fenomeni come la fruizione multimediale e trasmediale, l’empowerment e la responsabilizzazione (preferenza per on demand), la gamification. La pandemia ha poi invertito i pesi della relazione di trust pubblico-istituzioni e pubblico-azienda per quanto riguarda l’elemento informativo / comunicativo / relazionale. Oggi vi è un’aspettativa crescente di rilascio di informazioni, di azioni e comunicazioni vere, attuali, attendibili ed etiche. La pandemia infine ha accelerato la necessità di uno si stile di leadership basato su competenza ed eticità rispetto a topic di interesse globale, sociale e a lungo termine (logica dell’ecosistema), nonché sull’abilità di comunicazione ed esposizione attraverso i dispositivi digitali e secondo logiche multi e transmediali.

Francesca Porzio. I processi di trasformazione digitale in atto, resi ancora più importanti dal protrarsi della situazione pandemica e quindi dal ricorso allo smart working, enfatizzano la necessità di trovare modalità diverse di collaborazione e di effettuazione delle diverse attività. In particolare, anche dai casi che ricordavo prima e dalla esperienza diretta che sto facendo in PwC, emerge quanto sia preminente la responsabilizzazione delle persone, rispetto al controllo sulle stesse; quanto sia importate la condivisione dei valori e dello scopo ultimo delle attività; quanto sia importante il saper ascoltare ed immedesimarsi negli altri; quanto sia fondamentale la capacità di dare/conquistare fiducia; quanto sia maggior produttiva la capacità di collaborare e condividere rispetto ad atteggiamenti più individualisti ed opportunisti.

Questo richiede un cambio di passo anche nella definizione degli obiettivi di performance, nei sistemi premianti, nei percorsi di carriera e nelle modalità di retribuzione. Trovo che sia da ripensare anche la struttura gerarchica aziendale, abbandonando via, via le strutture più rigide e gerarchiche “a silos”, per abbracciare sempre di più organizzazioni trasversali. Un nuovo “open management”. Significa inoltre ridefinire il ruolo delle funzioni che gestiscono le risorse (Human Capital) affinché siano in grado di supportare al meglio questo cambiamento. Penso che tante siano le iniziative positive in atto, che avranno un impatto più concreto e continuativo nel tempo se saranno saldamente ancorate ad un nuovo modo di definire e premiare gli obiettivi raggiunti. Inoltre, dovremmo puntare ad un approccio davvero “smart” al lavoro (ovviamente nei contesti ove questo sia possibile), che lasci libere le persone di scegliere dove sia più proficuo lavorare (in remoto o in presenza) sulla base delle diverse attività svolte puntando alla condivisione di obiettivi chiari da raggiungere ma lasciando liberi sulle modalità per farlo. E la tecnologia lo può permettere e facilitare.

Armando Meletti. Per noi trasformazione digitale è possibile prevalentemente in area amministrativa. Abbiamo strumenti, macchinari, anche molto costosi, per la ricerca e i controlli che dobbiamo avere in un determinato luogo. Per esempio, lo smartworking funziona su determinate funzioni ma non su quelle core dell’azienda. Noi siamo un’azienda dove i commerciali devono incontrare il cliente, possono parlarci anche un po’ per videoconferenza, ma devono andare a vedere come funziona il processo, fare delle prove. I nostri prodotti non sono standard, sono progettati per le diverse esigenze dei clienti. Per noi è molto importante il digitale per la formazione, ne facciamo tantissima e anche per lavori che non sono core. La parte di ricerca e sviluppo deve essere fatta con strumenti che non puoi portare a casa, lavoriamo anche con sostanze chimiche che non che non si possono spostare dal laboratorio.

Abbiamo nei limiti del possibile intrapreso la strada di Industry 4.0, ma principalmente nelle funzioni di supporto e in produzione. Invece tutto il resto non è standardizzato. Non abbiamo nulla che sia standard, fuori standard vuol dire andare sulla linea del cliente e provare le soluzioni. Facciamo molta ricerca applicata e diamo gli input per la ricerca. I clienti sono tutti qua intorno a noi. L’attività più importante per lo sviluppo futuro è capire cos’hanno in mente gli impiantisti che molte volte vanno dietro alle richieste dei clienti oppure clienti che fanno richieste a noi e noi convogliamo gli impiantisti per mettere assieme la triade macchinario/impianto-prodotto chimico-utilizzatore finale.

Domenico Bruno. Come sappiamo la pandemia ha trasformato il modo di lavorare di comunicare e di restare in contatto con colleghi e clienti. Tutto questo ha richiesto la ricerca di nuove modalità di lavoro più “intelligenti”. Siamo stati chiamati al cambiamento ma senza badare al fatto che quel cambiamento si sarebbe dimostrato anche ostico e difficile da affrontare. Per cultura Aziendale, o mancata propensione all’innovazione. Ma una volta resosi necessario, abbiamo dovuto rispondere all’esigenza di profonda trasformazione digitale che necessariamente dovevamo affrontare. Abbiamo così pensato a come sarebbero dovuti essere i nuovi spazi fisici e digitali. Abbiamo, chi più chi meno, chi con maggiore fluidità per aver progettato da prima attività in smart e chi con più difficoltà, dovuto immaginare un nuovo “metamondo organizzativo”. Abbiamo ripensato a nuovi spazi organizzativi per produrre maggiore collaborazione, valorizzando i principi di fiducia e responsabilità condivisa. E tutto ciò non poteva essere affrontato senza la consapevolezza della Positive Expansion, fattore cardine che spinge a rivedere ed affrontare il cambiamento come opportunità di crescita comune.

Enrico Parsi. Quel che sappiamo è che l’“evoluzione” digitale sta crescendo esponenzialmente. In un bellissimo e recente “flash mob” televisivo (non saprei come altro chiamarlo), “La Fabbrica del Mondo”, l’attore Marco Paolini e lo scienziato Telmo Pievani hanno parlato anche di questo. Pievani ha descritto bene la situazione: un mondo in cui noi umani produciamo tecnologie che provocano cambiamenti così veloci da essere insostenibili per noi umani che le abbiamo create. Non si tratta di cattiva volontà, ma di limiti biologici per cui i nostri tempi di adattamento sono più lenti dell’evoluzione tecnologica. Questo potrebbe essere uno dei contenuti che un Open Manager potrebbe presidiare (non da solo), rendendo un servizio non solo all’impresa in tutte le sue componenti umane, ma a tutta la società: parlare di come le tecnologie trasformano le relazioni sociali e professionali al di là della nostra volontà o consapevolezza. Aiutare a riflettere, nei limiti dei nostri limiti, e con l’umiltà che a volte manca a chi ha compiti di governo, su cosa stiamo vivendo e cosa ci sta succedendo. Quali sono gli aspetti positivi e quali i negativi o i rischi preventivabili di questi innesti. Quali sono i costi e vantaggi economici e non solo economici. Non basta partire dal presupposto che il cambiamento è inevitabile. Questo è vero per molti aspetti, ma non significa che tutti i cambiamenti siano positivi, accettabili o generativi di miglioramenti. Prima Marco citava Monk. In un bel libro del jazzista Wynton Marsalis, che consiglio perché descrivendo il mondo del jazz americano parla di leadership diffusa, business, cambiamento, organizzazione, formazione, relazioni professionali e valori, si cita un episodio che riguarda Thelonious Monk e che riporto letteralmente: “L’autore Leonard Feather una volta chiese a Monk: ‘che ne pensa di qualcosa di nuovo?’. Monk rispose: ‘ben venga qualcun altro con qualcosa di nuovo. Ma qualcosa di buono?’”.

Sappiamo che in alcuni settori, ad esempio la logistica, i cambiamenti tecnologici renderanno obsolete le conoscenze di chi vi lavora. Possiamo pensare che una formazione adeguata e non solo tecnica prevenga la solita e scontata ondata di licenziamenti? E quanti altri settori potranno subire la stessa sorte?

La mia esperienza professionale è stata pressoché tutta dedicata alla formazione e al tentativo di dare vita a contesti di apprendimento generativi. In questi ultimi due anni, in questo campo, abbiamo inteso per digitale tutto ciò che riguardava la formazione on line e/o a distanza in un contesto di smart working per molti lavoratori. Senza gli strumenti che abbiamo a disposizione molti di noi sarebbero stati licenziati o comunque avrebbero dovuto fare i conti con periodi lunghi di inattività e soprattutto con una oggettiva diminuzione di senso e valore del nostro lavoro. Un lavoro di serie b. Per chi a questo ha dedicato una vita, non certo un bel modo di andare verso il futuro. Considero l’on line e lo smart working pratiche molto concrete come quelle in presenza, siano esse lavoro quotidiano o incontro formativo. Si tratta di due fisicità diverse, tra le quali di volta in volta trovare un punto di equilibrio. Ma dato che nel Positive Expantion si parla di apertura, allora dovremmo provare a immaginare di non oscillare solo tra la presenza e l’on line, ma esplorare anche tutto ciò che tra questi due luoghi esiste: piazze, giardini, strade, luoghi ibridi, spiagge, sentieri locali dove fare nuovi incontri e che sono a portata di mano. Dovremmo portare le nostre tecnologie per strada, anziché confinarle insieme a noi in un ufficio o in una classe scolastica disegnata come se il tempo delle nostre relazioni e dei nostri saperi fosse fermo a più di 150 anni fa.

Marco Minghetti. Vorrei concludere sottolineando, anche in qualità di Ambasciatore della Crescita Felice, come nel momento attuale ci sia più che mai bisogno di un modello mentale ispirato alla positività sostenibile, nel momento in cui specie fra i più giovani si evidenzia una grande crisi e uno smarrimento sul significato del lavoro. Abbiamo già accennato nellaPrima Conversazione al fenomeno della “Great Resignation”. Il 31 gennaio La Repubblica torna sul tema con un articolo intitolato “Lascio il mio lavoro”. Le Grandi Dimissioni annunciate su TikTok. Ne riprendo l’incipit: “Buttare all’aria la carriera, annunciando le dimissioni dal proprio posto di lavoro con un video postato su TikTok. In America non è più solo una tendenza: ma una vera epidemia. Parte, certo, di quel fenomeno molto più ampio che i media già chiamano “ Great Resignation ” – “Grandi Dimissioni” – che da due anni a questa parte ha visto almeno 10 milioni di persone, circa l’8 per cento della forza lavoro (numeri dell’Us Bureau of Labor Statistics risalenti a novembre) abbandonare l’impiego che avevano prima della pandemia, per i motivi più diversi: dalla paura dei contagi all’accontentarsi dei sussidi pubblici, fino al ripensamento della centralità del lavoro nella vita privata. Proprio quest’ultimo è il fattore che ha spinto decine di migliaia di persone (nessuno sa esattamente quante) a condividere le proprie dimissioni sui social. Abbandoni plateali davanti al palcoscenico dei follower, video-condividendo l’intero processo: frustrazione, dubbi, sogni, rabbia, ripensamenti. Sorta d’esperienza collettiva cara soprattutto ai nativi digitali della Generazione Z, insomma i giovani nati fra fine anni 90 e primi 2000”.

Enrico Parsi. Su quest’ultima riflessione vorrei dire tre cose, interconnesse.

La prima: articoli sui giornali e studi comq quello citato da Marco dicono che un alto numero di lavoratori e lavoratrici tra i 25 e i 35 anni occupati si stanno licenziando. Non vengono licenziati, si licenziano. Spesso queste persone hanno una formazione elevata ed esperienze di prim’ordine in contesti diversificati, eppure sembra che oggi siano loro a scegliere piuttosto che essere scelti. Una delle letture dice che questi giovani professionisti chiedono una remunerazione adeguata, ma anche che non è al primo posto dei loro desiderata. Chiedono piuttosto ambienti di lavoro positivi, con più orizzontalità, stimolanti e aperti, nei quali sia veramente conciliabile la vita privata e pubblica con quella professionale. Chiedono che il loro operare abbia un senso sociale e si possa ampliare l’orizzonte professionale e umano. Chiedono dinamicità che spesso aziende troppo strutturate e gerarchiche non riescono a garantire. Se si guarda al mondo delle piccole e medie imprese, si nota che questi aspetti sono spesso già presenti. Recentemente dal Friuli alle Isole nell’ultimo decennio si è sviluppata una miriade di esperienze che a partire dall’ attenzione ai luoghi, incarnano proprio questo tipo di richieste.

Tra queste esperienze, a volte fragili, ma significative perché ci dicono di un’esigenza che accomuna territori anche molto lontani tra loro, cito qui “Moltivolti”, a Palermo. Lo faccio perché in questi giorni i nostri amici palermitani hanno subito un incendio, fortunatamente non doloso, che ha interrotto la loro attività. Moltivolti è un coworking, un ristorante, una associazione no profit. Vi lavorano 17 etnie e si parlano 25 lingue. Il quartiere dove è inserito è Ballarò. La sua funzione sociale, educativa, civile, antimafia è tutt’uno con la sua attività economica. Conviene una visita, non solo per il cibo e i vini, ma anche per osservare come vive un’organizzazione di questo tipo e quali sono i presupposti sui quali nasce e si sviluppa.

Seconda cosa; non amo modelli assoluti e definiti come “migliori” in una competizione tra chi ha l’organizzazione più qualcosa. Sogno organizzazioni ibride che possano cambiare di volta in volta e in tempo ragionevole il punto di equilibrio tra verticale/ e orizzontale. Verticale/orizzontale mi sembra più corretto che parlare di gerarchia. Quando si parla di gerarchia, implicitamente, si accetta la possibilità di avere a che fare con uno o più gerarchi. Per questo il modello open è più democratico e per questo qualcuno proprio non ne vuol sapere.

Terza: dall’esempio citato si atterra sul pianeta “linguaggio”. Viviamo e operiamo anche in un mondo di parole. Con abitudini linguistiche che trascinano ed evocano interi mondi, a volte per nulla desiderabili. Da molti anni, ma con la pandemia soprattutto, siamo stati sempre più immersi in parole belliche utili a motivare le persone alla battaglia contro le cose, ad esempio il virus, e contro altre persone. Questa vocazione bellica andrebbe interrotta anche con altri linguaggi. Forse meno eccitanti, ma più adeguati al momento. Per il modello di cui stiamo discutendo, per l’apertura sistemica e connettiva che lo caratterizza e la qualità relazionale che dovrebbe raggiungere è necessario un linguaggio nuovo. Un tema, invece, troppo sottovalutato.

Marco Minghetti. A quest’ultimo proposito, vale forse la pena di ricordare che nel 1973 Ivan Illich pubblica il libro La Convivialità all’interno del quale presenta alcune critiche al modello industriale tayloristico e ne ipotizza il possibile superamento.

Nel contesto dello Humanistic Management, la riflessione sulla convivialità parte dal Il Convivio o Simposio platonico come luogo dominato dall’eros e dalla cooperazione discorsiva, regolata da un simposiarca. Modello cui può ispirarsi l’impresa dello “stare insieme per” e della valorizzazione delle risorse umane. Il modello conviviale dell’impresa è l’attualizzazione del potere di parola e d’iniziativa attribuito a tutti i soggetti-persone presenti nel sistema dello “stare insieme per”, attivi nel personigramma. E’ una traduzione sistemica della cooperazione attiva integrale, condizione essenziale della qualità totale e dell’innovazione continua.

L’impresa diviene così un mondo vitale non prescritto, non predeterminato, transeunte e infinitamente mutabile, che il management legge, interpreta, ascolta, non solo per i suoi fini, ma anche per i fini di coloro che ha associato e cooptato. Al tempo stesso, l’approccio conviviale è decisivo per lo sviluppo dei processi di co-creazione del valore affermatisi con l’avvento della Socialnomics. Si può avere infatti co-creazione creativa, ovvero generazione e realizzazione di un valore aziendale condiviso con gli stakeholder, solo in contesti imprenditoriali fondati sul sensemaking. Il mercato può essere un luogo dove aziende e clienti/consumatori condividono, combinano e rinnovano insieme risorse e capacita’ per creare valore attraverso nuove forme di interazione, servizio e metodologie di apprendimento solo se questi processi vengono attivati anche all’interno dell’azienda. La co-creazione di valore intesa come modello alternativo a quello, che possiamo definire tradizionale, dove sono presenti aziende attive e consumatori/clienti passivi, può darsi solo in contesti autenticamente conviviali e convocativi, dove il potere di parola è dato all’interno alle persone nella stessa misura in cui è dato all’esterno ai clienti/consumatori.

Andrea Garimberti. Poiché vedo la Positive Expansion come una sorta di attitudine caratteriale prima che una capacità che si può studiare ed imparare, diviene ancora più importante l’inserimento in azienda di figure che “trasudino Positive Expansion” per far crescere nell’azienda questa caratteristica come valore intrinseco della cultura aziendale. Ritengo che una figura che opera in questo senso non se ne renda nemmeno perfettamente conto; vede nel suo modo di operare l’unica possibile via per vincere le sfide di un business che cambia continuamente nei suoi contenuti e nei suoi modelli. Diviene così difficile per queste persone trovare un loro spazio in aziende ancora improntate su una struttura di vecchio stampo dove i ruoli sono rigidi e ben definiti, dove la burocrazia e le gerarchie devono essere rispettate ad ogni costo. Credo che nessuno più pensi di poter far crescere una azienda secondo le logiche organizzative che venivano propinate fino a pochi anni fa. Tuttavia, molte aziende sono restie a lasciare che la Positive Expansion prenda realmente piede. Se ne parla, ci si informa e forma, ma poi è difficile lasciare che essa divenga realmente viva. Per queste aziende vedo veramente difficile riuscire a sopravvivere alle sfide che il business gli porrà dinnanzi perché la lentezza nelle reazioni di una struttura che fino a pochi anni fa era indispensabile magari anche innovativa, diviene ora totalmente inadatta a gestire cambiamenti così importanti frequenti ed improvvisi.

Per quanto mi riguarda ho avuto la grande fortuna di avere dei responsabili illuminati che hanno sempre fatto della Positive Expansion il motivo del loro successo e la luce che attraeva a sé le giovani leve che vedevano in questo modo di vivere la managerialità la risposta alla loro ricerca di crescita nella azienda. Seppur questa attitudine non avesse ancora un nome e fosse evidente a tutti che era ciò di cui l’azienda aveva bisogno più di ogni altra cosa, queste persone sono sempre state osteggiate dai ruoli aziendali più alti. Quindi lascio una domanda che chi guida una azienda di qualsiasi tipo dovrebbe porsi oggigiorno: La mia azienda è davvero pronta a dare libero sfogo alla Positive Expansion o al momento è più qualcosa di cui mi piace parlare? Perché il rischio di non arrivare in tempo si avvicina molto più rapidamente di quanto tante aziende non riescano a muoversi…

Domenico Bruno. Vorrei aggiungere che ho imparato e sto ancora imparando tanto da questa situazione globale che fa da scenario e da sfondo all’evoluzione delle organizzazioni. Le aziende che infondono la cultura della PE (insieme agli altri fattori ) o che per loro natura hanno nel proprio DNA e in quello del proprio management il fattore della PE, rispondono in maniera veloce ai cambiamenti. Accelerando e spingendo verso organizzazioni più “Aperte”. Questo consentirà maggiore propensione all’adozione delle nuove tecnologie che contribuiranno a semplificare i flussi di lavoro e il maggiore coinvolgimento dei dipendenti e collaboratori. Bisogna garantire a tutta l’organizzazione un accesso a strumenti ed informazioni e creare solide relazioni di fiducia per aumentare la competitività e qualità delle proprie azioni, mantenendo però elevati gli standard legati alla sostenibilità e all’ambiente, oggi più che mai alla base delle nostre iniziative.

Sia che si lavori a distanza, sia che si lavori in ufficio. L’introduzione in pianta stabile delle tecnologie nei singoli processi aziendali deve esser visto non come un raggiungimento di un risultato ma come un punto di partenza dell’innovazione stessa. Solo così si potrà creare un approccio al lavoro partecipativo e proattivo dei collaboratori.

Il Manager moderno deve avere un forte imprinting all’evoluzione ed al cambiamento con un mood open verso tutto ciò che è innovazione e futuro del lavoro. Dovrà puntare sempre di più a modelli partecipativi della vita aziendale per creare quell’ingaggio necessario per il raggiungimento di obiettivi comuni. Dovrà spesso essere capace anche di “Salire sul Balcone”, mi piace questo esempio che secondo me ben si sposa con la discussione in questione (termine usato da Ron Heifetz,cit. da AeQuacy). Parliamo della cosiddetta pausa balcone, ovvero la capacità di distaccarsi dall’azione quotidiana , cercando di guardare ciò che accade dall’alto e di osservare in maniera distante ciò che stiamo facendo. Ron Heifetz dice che troppo spesso siamo nella mischia siamo nella “danza”, occupati a risolvere i problemi quotidiani ed affrontare le sfide perdendo di vista l’obiettivo primario. La capacità di stare un po’ sul balcone e un po’ nella danza guardando ed osservando in modalità OPEN consente di valutare le azioni e le reazioni alle situazioni di cambiamento che viviamo, permettendo così di avere maggiori prospettive per vivere quel cambiamento in maniera positiva.

Armando Meletti: E tutto questo, come ricordava Marco, deve inquadrarsi nell’ambito della crescita sostenibile. Io credo che non esista felicità nella descrescita, ci potrebbe essere una crescita felice. Io penso che il futuro sarà positivo se riusciremo a contemperare l’idea della crescita e del rispetto dell’ambiente. Nel nostro settore (ceramico ndr.) questo è assoluto, perché abbiamo ridotto del 75% l’emissione di gas serra, e questo viene sia da norme, leggi europee, ma anche per un’attitudine che abbiamo come azienda, perché ci siamo resi conto che un certo tipo di atteggiamento nei confronti dell’ambiente è anche molto vantaggioso dal punto di vista economico. Bruciare meno metano ti porta un guadagno, perché il metano costa molto e anche perché inquini meno.

Tuttavia, è diverso affrontar questi temi a livello della ricca Europa o degli Stati Uniti. Ci sono dei paesi che vanno aiutati e non si possono aiutare soltanto vietando certe cose. Perché poi escono dai trattati, come la Cina, l’India. Lì ci sono le persone che muoiono di fame. Io faccio un po’ fatica ad accettare che il nostro benessere debba derivare dall’essere un po’ colonialisti e obbligare questi paesi a fare quello che facciamo noi. Dovremmo regalare un po’ del nostro benessere per fare in modo che loro possano seguire queste indicazioni sull’ambiente, mantenendosi competitivi. Tu puoi dire alle persone “con questo ambiente pulito puoi campare fino a 85 anni come in Italia, ma poi muori a 35 anni di fame”. Allora questi ti dicono “Vabbè, muoio a 45 anni inquinando”. Bisogna essere un po’ pragmatici, perché se no si corre il rischio di fare dei gran proclami che non portano a niente perché le persone in questi paesi non possono semplicemente applicare queste indicazioni.

L’immagine di copertina è di Silvia Castagnoli.